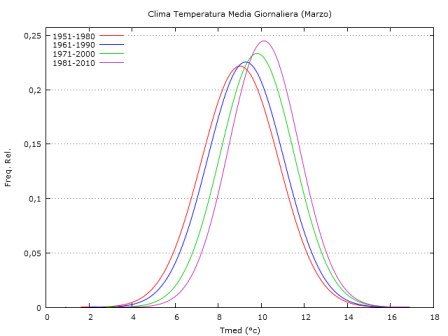

Interessante approfondire l'analisi relativa al contesto entro il quale tale evento estremo si manifesta. Analizzando i differenti regimi climatici di riferimento (blocchi trentennali), per quanto concerne il mese di marzo, che si sono susseguiti a partire dal 1951 ad oggi, è ben evidente come il valore medio della temperatura media giornaliera sia aumentato di oltre un grado centigrado passando da 9,0 °C del 1951-1980 a 10,1 °C del 1981-2010. Siamo chiaramente difronte ad uno shift positivo di temperatura il cui effetto principale, oltre ad un progressivo riscaldamento, è quello di incrementare la probabilità di accadimento di eventi estremi, lato caldo e diminuire la probabilità di eventi estremi, lato freddo.

In estrema sintesi, stiamo osservando un'estremizzazione climatica, unidirezionale, in atto da diversi decenni in riferimento al regime termico del primo mese primaverile. Da non confondere questa tendenza con un aumento della variabilità in quanto il trend osservato è causa diretta dell'aumento del livello termico medio e non di una differente dispersione degli eventi intorno al valor medio. Ciò è confermato dall'analisi della variabilità della distribuzione della serie storica delle medie mensili della temperatura media giornaliera che, al contrario, evidenzia come il mese di marzo stia mutando verso un regime termico caratterizzato da meno variabilità e da maggior concentrazione degli eventi intorno alla media. La tendenza osservata è pertanto quella di una maggior stabilità termica in seno ad uno shift positivo di temperatura.

E' possibile quantificare numericamente sia come sta evolvendo nel tempo la probabilità di superamento della normalità climatica (anomalia di oltre 1 sigma), in riferimento alla media mensile della temperatura media giornaliera, sia il contributo fornito a tale variazione dal mutamento in atto in media e in variabilità. Rispetto al periodo 1951-1980 tale probabilità è aumentata nel trentennio 1981-2010 in misura pari al 12,3%. L'aumento del valor medio ha inciso con un incremento di 14,7 punti percentuali (a sigma costante) mentre la diminuzione della variabilità ha inciso con un decremento di 2,4 punti percentuali (a media costante), ad ulteriore conferma del fatto che il modestissimo cambiamento di forma nella distribuzione dei dati osservati incide in misura marginale rispetto ad un cambiamento sensibile nel parametro di scala.

Grafico1 – Distribuzione teorica di probabilità (media mensile della temperatura media giornaliera) dei quattro differenti blocchi climatici trentennali analizzati. E' evidente una progressiva traslazione della gaussiana, in riferimento all'asse delle ascisse (shift positivo di temperatura), il cui effetto è un aumento della media dei valori centrali e della coda superiore ed inferiore della distribuzione, unitamente ad un “innalzamento” della curva per effetto della diminuzione della variabilità che tende a concentrare maggiormente i valori osservati intorno al valor medio. In questo contesto aumenta la probabilità di osservare mesi di marzo mediamente più caldi e di raggiungere picchi estremi nella temperatura massima giornaliera, rispetto al passato. Per contro, diminuisce la probabilità di registrare mesi mediamente più freddi e di segnare picchi estremi nella temperatura minima giornaliera, rispetto al passato.

Analizzando la serie storica della frequenza di superamento del 90° percentile, in riferimento alla temperatura massima giornaliera, è possibile fare ulteriori approfondimenti rispetto alle conseguenze indotte dalla trasformazione in essere della distribuzione teorica della probabilità. Tale percentile rappresenta una soglia avente probabilità empirica di superamento pari al 10%, cioè nel corso del mese si ha probabilità pari al 10% di osservare un valore superiore a tale soglia critica calcolata in riferimento al clima attuale (un blocco trentennale di osservazioni).

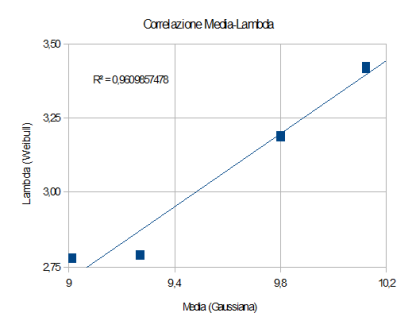

Nel corso degli ultimi quattro blocchi climatici trentennali di riferimento la frequenza di superamento rispetto ad un valore di riferimento (1951-2010) del 10° percentile, ha subito la stessa trasformazione osservata in riferimento alla distribuzione delle medie mensili. A differenza della climatologia delle medie, ci troviamo ad analizzare una distribuzione non di tipo gaussiano ma piuttosto di Weibull, descritta anch'essa da due parametri, uno di scala (Lambda) ed uno di forma (Kappa). Entrambi i parametri evolvono nella stessa direzione verso la quale si muovono la media e la deviazione standard viste in precedenza. In particolare, il parametro di scala è passato da un valore di 2,78 nel 1951-1980 ad un valore di 3,42 nel 1981-2010 a significare che se 50-60 anni or sono la soglia critica (su base 1951-2010) veniva superata in media per circa 2,5 volte nel corso del mese, oggi tale valore si è portato a circa 3,5 volte con una probabilità di superamento del valor medio di riferimento (3,38 volte) pari al 37% rispetto al 25% di mezzo secolo fa. Inoltre, in passato la variabilità rispetto a tale valore normale era molto più accentuata rispetto ad oggi pertanto si alternavano periodi con alta frequenza di superamento a periodi con bassissima (o nulla) frequenza di superamento. Nel contesto del clima attuale assistiamo, invece, ad un sistematico oltrepassare di tale norma con bassa frequenza di eccesso.

Grafico 2 – Correlazione Media-Lambda. Il grafico mette in risalto la correlazione che esiste tra un aumento in media della temperatura media giornaliera mensile ed il valor medio della frequenza di superamento della soglia critica (10° percentile su base 1951-2010) in riferimento alla temperatura massima giornaliera, come proposto dal modello di causa-effetto sopra descritto.

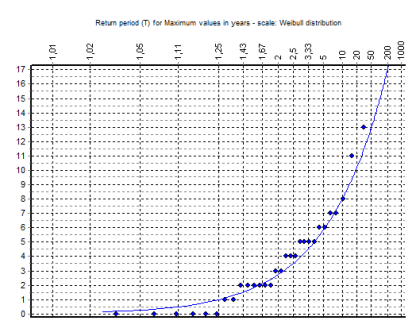

Nel Marzo 2012 tale soglia è stata superata per ben 15 volte nell'arco dell'intero mese, valore massimo dell'intera serie storica di Parma a partire dal 1942. Questo evento oltre ad essere caratterizzato da un periodo di ritorno medio di 100 anni assume carattere di maggiore eccezionalità nel contesto climatico attuale caratterizzato, come detto, da minor variabilità rispetto ad un riferimento storico passato.

Grafico 3 – Tempo di ritorno medio (su base 1981-2010), in anni (asse delle ascisse), della frequenza di superamento della soglia critica 10° percentile su base 1951-2010 (asse delle ordinate). Tale valore essendo strettamente collegato alla probabilità di superamento ne segue la sua naturale evoluzione temporale subendo variazioni ad essa collegate.

Fonte Dati: ArpaSim Emilia Romagna – Apat/Sintai

Rielaborazione: Lorenzo Smeraldi per Associazione Meteonetwork Onlus