INTRODUZIONE

La stagione invernale 2015/16 è stata preceduta e sarà accompagnata da un forte episodio di ENSO positivo. L'ENSO ha effetti secondari indiretti e non sempre evidenti sul comparto europeo, ma fra le forzanti ad oggi riconosciute, vista la magnitudo espressa, questo episodio sembra possa avere un'importanza non trascurabile per delineare l'andamento della stagione invernale.

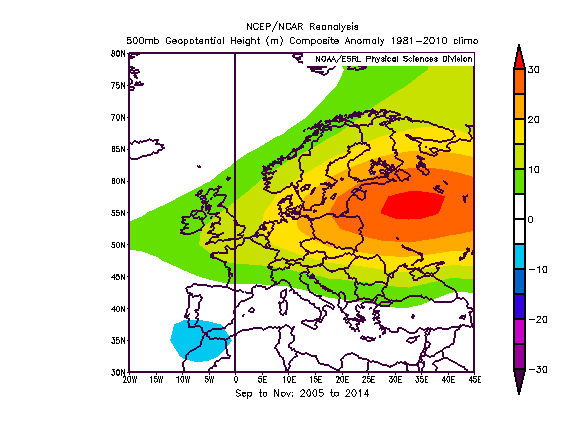

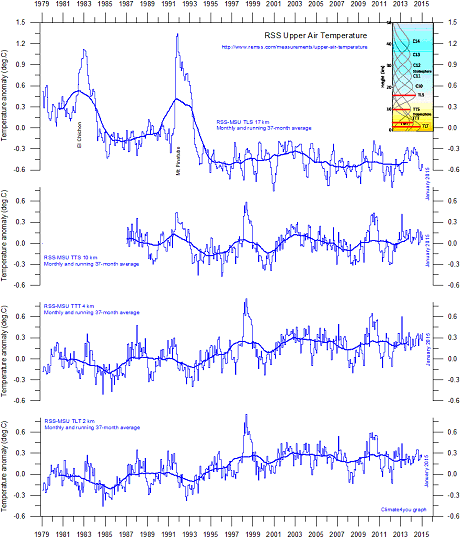

Il primo effetto tangibile del fenomeno di El Niño si è manifestato con il ripristino di un forte gradiente termico polo-equatore, che in questa stagione autunnale ha indotto un aumento dell'intensità delle westerlies ed una contestuale riduzione delle onde troposferiche rispetto a quanto osservato nelle due stagioni autunnali precedenti. Questi pattern troposferici hanno permesso quindi un raffreddamento radiativo del VPS sostanzialmente indisturbato.

Gli effetti remoti dell'ENSO si possono manifestare attraverso un “ponte stratosferico” o tramite un “ponte troposferico“.

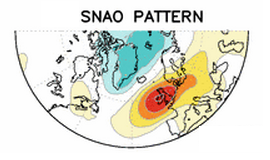

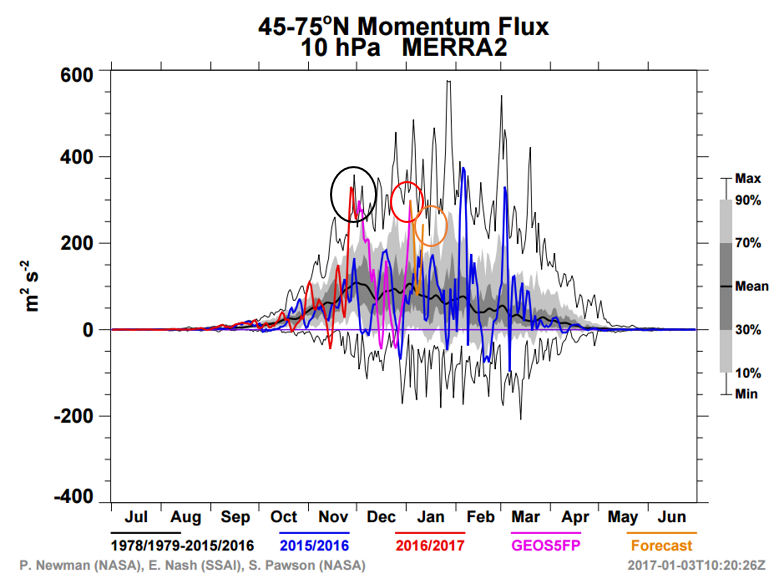

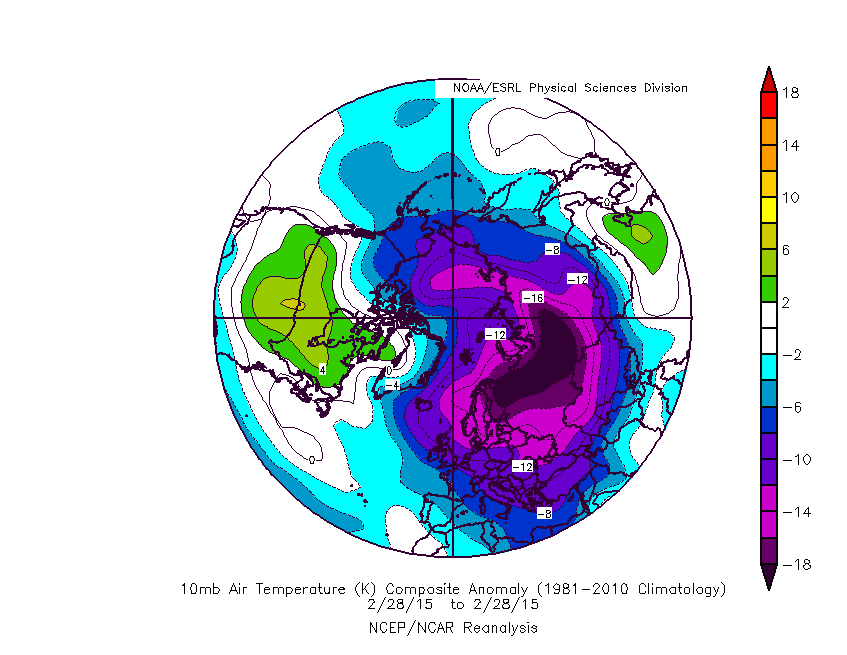

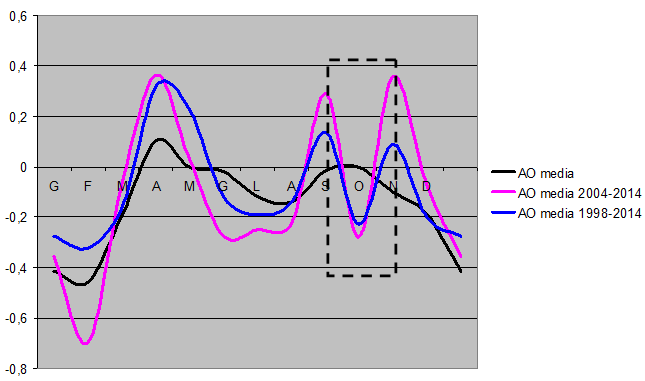

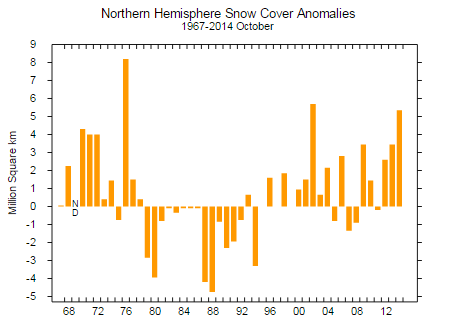

Primo caso: nel panorama teleconnettivo notiamo come l'oscillazione quasi biennale (QBO) sia nel pieno della sua fase positiva su tutta la colonna stratosferica di riferimento (fra i 10 e i 70 hPa); questa situazione, se da un lato non favorisce l'accumulo di ozono alle latitudini polari regolato dalla Brewer Dobson Circulation (soprattutto nella prima parte della stagione), dall'altro risulterebbe più efficace nel modulare il pattern PNA in fase positiva, con l’effetto di indebolire il Vortice Polare Stratosferico nella seconda parte (Garfinkel & Hartmann). L'attività solare, invece, ci dà pochi indizi riguardo un possibile evento di riscaldamento stratosferico maggiore, dato che ci troviamo all’incirca a metà della fase discendente del ciclo 24. Questa situazione, in passato, si è spesso rivelata propizia ad un pattern da NAO+ (Gray et al.), soprattutto se accompagnata da una tenuta relativa dell'attività geomagnetica. Questo pattern, al momento, pare favorito anche dalla configurazione delle SSTA in area nordatlantica, ma non invece dall'estensione dei ghiacci artici in zone sensibili (lato euroasiatico) e soprattutto dall'estensione e dall'avanzata della copertura nevosa euroasiatica. Riteniamo che questa ultima forzante (estensione della copertura nevosa euro-asiatica), se dovesse prevalere, lo potrebbe fare solo più avanti nel tempo, in ragione dell'attuale difficoltà da parte della troposfera ad influenzare – tramite flussi di attività d'onda – un Vortice Polare Stratosferico partito quest'anno tutt'altro che in sordina, peraltro con un evento estremo di tipo freddo appena avvenuto che nella prima fase della stagione tenderà a condizionare fortemente il valore dell’AO.

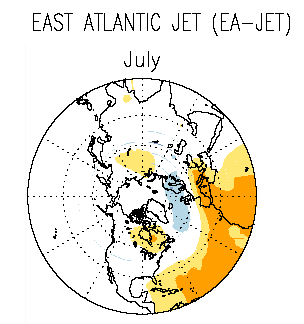

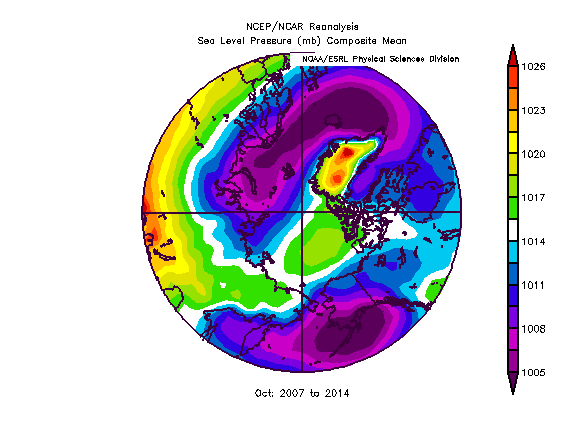

Secondo caso: le acque del nord Pacifico sono in fase con l'anomalia positiva delle acque equatoriali corrispondenti in area ENSO. I principali modelli ipotizzano un progressivo spostamento del core dell'anomalia pacifica equatoriale verso il centro del Pacifico, che tenderebbe a rafforzare il getto subtropicale in direzione dell'Atlantico man mano che la stagione avanza, indebolendo quindi la cella subtropicale atlantica.

PROIEZIONE PER DICEMBRE E GENNAIO

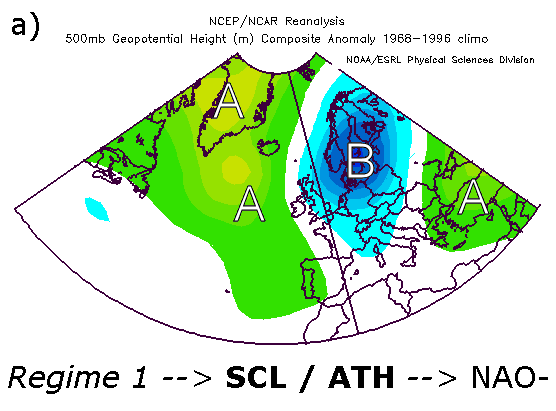

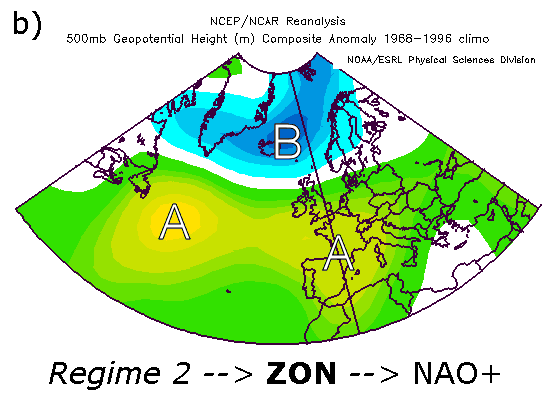

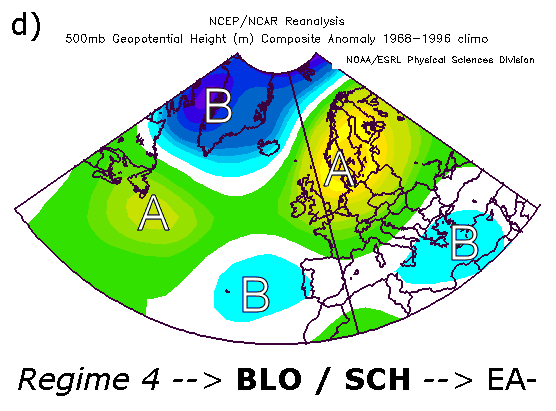

La configurazione prevista per la prima parte del mese di dicembre (all’incirca le prime due decadi) riflette inevitabilmente l’accoppiamento dell’attività del VPS e del VPT in seguito all’evento di tipo “cold” avvenuto durante il mese di novembre. Ci aspettiamo quindi un Vortice Polare Troposferico piuttosto chiuso, con westerlies sostenute sul comparto euro-atlantico, relegate principalmente oltre il 50° parallelo. Sulla nostra penisola ci attendiamo quindi un regime prevalentemente anticiclonico, con temperature sopra la media (specialmente sulle colline ed in montagna) e precipitazioni decisamente inferiori alla media.

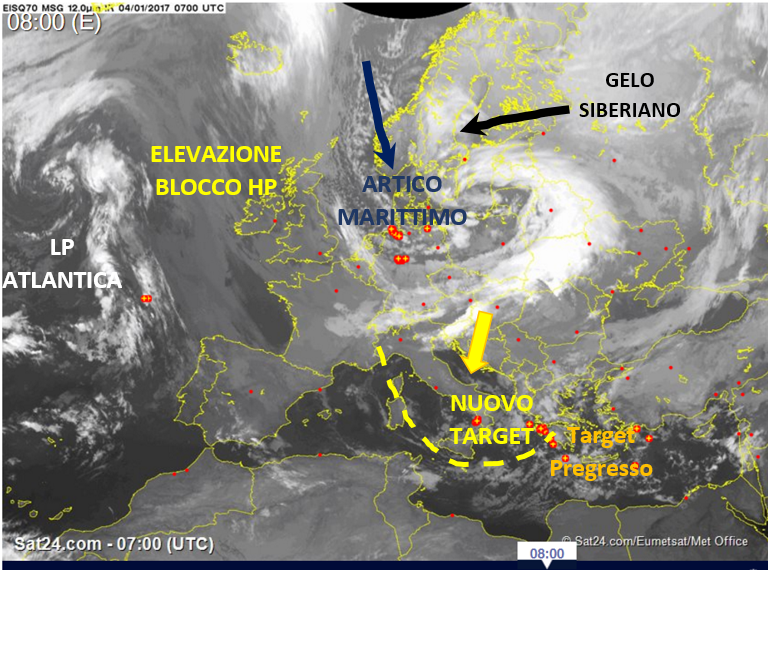

Verso la fine della seconda decade ci aspettiamo un allentamento delle velocità zonali del VPS, che consentirà una traslazione del nucleo del VPT sul comparto euroasiatico (dipolo artico negativo); questa particolare disposizione del VPT, assieme ad una buona attività di onda sul comparto euro-atlantico, potrebbe generare una discesa meridiana di aria artica sull’Europa, che andrà a coinvolgere la nostra penisola durante le festività natalizie. Questa parentesi circolatoria dovrebbe essere connotata da anomalie inverse rispetto al pattern dominante delle prime due decadi.

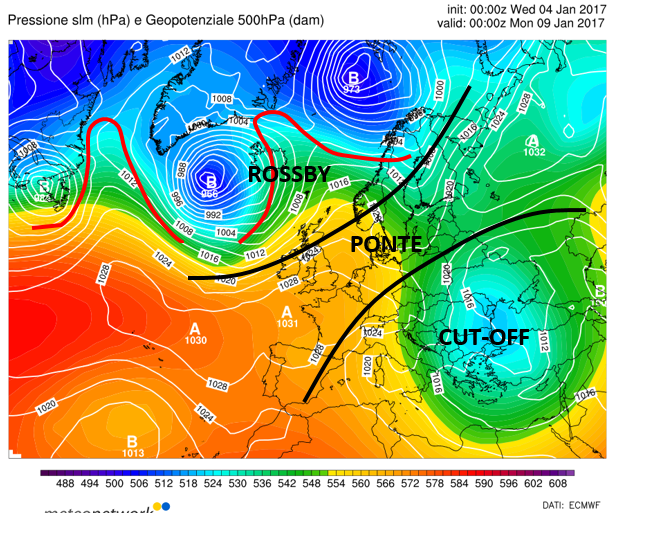

Ad inizio gennaio ci attendiamo un nuovo temporaneo rinforzo delle correnti zonali sull’Europa, mentre il disturbo troposferico di fine anno si trasferirà in stratosfera, con buone chances di generare un riscaldamento di tipo major. A differenza del periodo zonale della prima parte di dicembre, si potrebbe mantenere un getto leggermente ondulato sul comparto est-atlantico con correnti prevalentemente da NW sull’Europa.

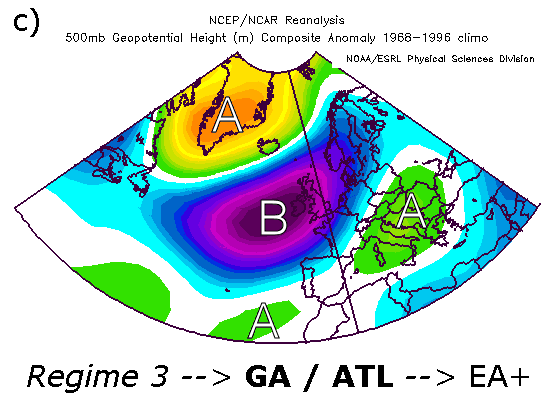

Si diceva della temporaneità del nuovo rinforzo zonale… Infatti, da metà gennaio circa ci aspettiamo nuovi disturbi al VPT, con il probabile instaurarsi del pattern TNH- e quindi possibilità di isolamento di cellule altopressorie sul Nord Atlantico con graduale perdita della radice dovuta al rinforzo del getto subtropicale ad opera del forcing circolatorio indotto da El Niño.

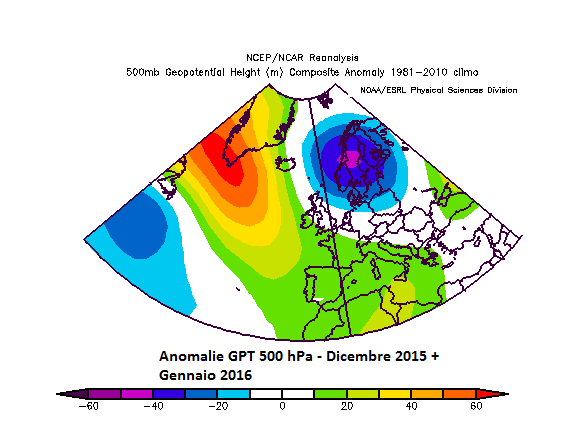

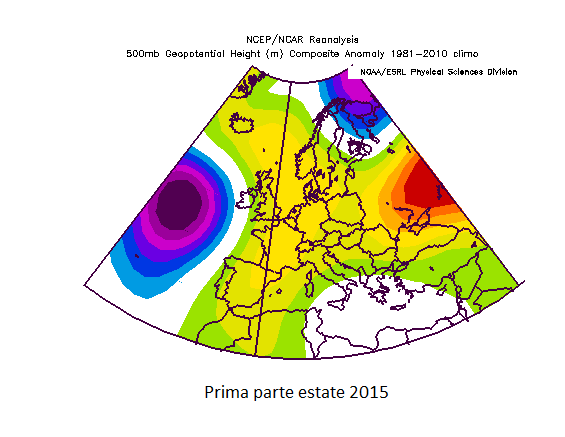

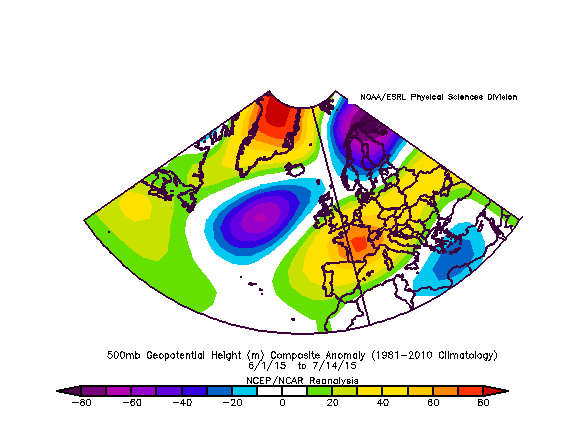

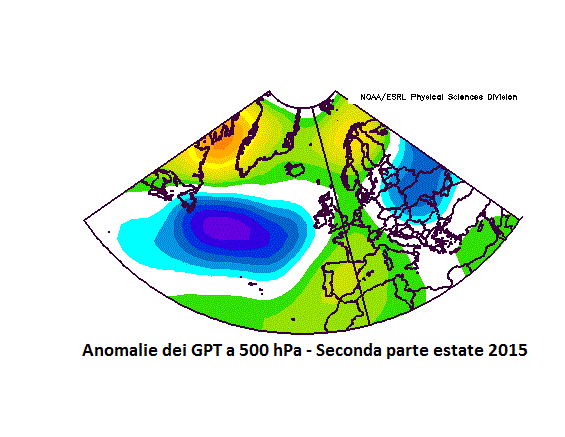

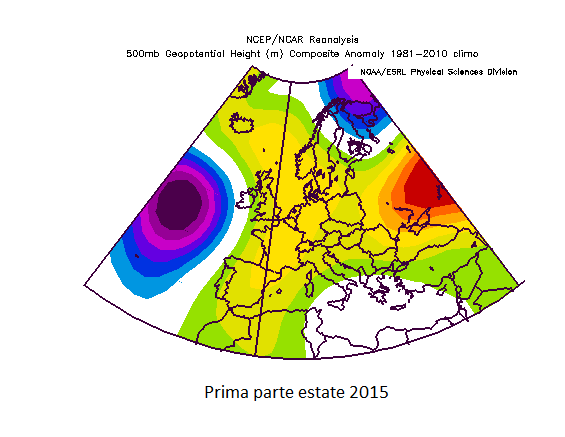

Questa è la mappa delle anomalie geopotenziali complessive al piano isobarico di 500 hPa prevista per il periodo preso in esame (dicembre – gennaio):