Il tempo atmosferico a cui stiamo assistendo in questo inizio di terza decade di luglio 2012 certamente presenta caratteristiche poco consone con la stagione estiva, soprattutto per quanto riguarda il settore meridionale della nostra penisola ove il regime termico e pluviometrico registrato assomiglia più ad un principio d'autunno piuttosto che al cuore dell'estate. In talune regioni (ad esempio Sicilia) alcune località hanno registrato record stagionali di pioggia caduta nelle 24-48 ore e temperature piuttosto fresche.

Tutto ciò per effetto di una rara configurazione barica su scala mediterranea caratterizzata da una ciclogenesi sul Tirreno meridionale originatasi a causa di un'avvezione di aria polare marittima in discesa dal nord Europa. Il contrasto termico fra la massa d'aria fredda in quota e la preesistente aria calda al suolo ha contribuito ad alimentare gli effetti meteorici su quelle zone ove si è sommato il contributo di natura dinamica (ed orografica) innescato dalla ciclogenesi.

Come era lecito attendersi, tale situazione meteorologica ha trovato un ampio riscontro mass-mediatico e come troppo spesso accade in presenza di fenomeni estremi il sensazionalismo e la strumentalizzazione hanno giocato un ruolo fondamentale nel creare un'opinione, per certi versi distorta, circa l'evento, soprattutto in fase previsionale cioè nel momento in cui si dovrebbe prestare massima attenzione nell'utilizzare aggettivi superlativi.

Se dal lato fenomenologico un evento estremo è caratterizzato dall'intensità con cui esso si manifesta non bisogna però dimenticare che tale catalogazione è funzione anche della frequenza con cui si presenta nel corso del tempo. In estrema sintesi, fenomenologia intensa ed alto tempo di ritorno (cioè bassa frequenza) rappresenta una definizione praticabile di evento estremo.

Da un punto di vista statistico, questa relazione tra intensità e frequenza può essere descritta in termini di variabilità climatica e misurata utilizzando come unità di misura la deviazione standard che esprime il grado di scostamento rispetto ad un valor medio atteso.

Qualora fenomenologia ad alta intensità tendesse a presentarsi sempre più spesso nel corso del tempo cronologico allora è come se la rarità diventasse la regola, l'estremo divenisse la norma perdendo così la caratteristica di atipicità climatologica. Allo stesso modo, qualora tale fenomenologia tendesse a rarefarsi nel corso del tempo allora essa assumerebbe connotati sempre più estremi rispetto al clima attuale.

E' in questo contesto di relatività che la situazione meteorologica di questa terza decade di luglio 2012 deve essere inserita al fine di un'analisi il più possibile oggettiva e slegata dalla percezione soggettiva e dal sensazionalismo dilagante.

Com'e' noto attraverso gli studi di climatologia dinamica, le ciclogenesi in estate risultano meno frequenti e meno importanti rispetto a quelle che si verificano nelle altre stagioni; tuttavia esse rappresentano comunque un tratto saliente del clima italiano per effetto della variabilità delle configurazioni bariche che dettano legge sul bacino del Mediterraneo.

Rispolverando un vecchio studio dell'Urbani, nel corso del decennio 1945-1954 furono rilevate 140 ciclogensi autoctone contro le 240 della stagione invernale. I mari settentrionali italiani (Tirreno ed Adriatico) presentano il maggior numero di casi riscontrati che tendono a verificarsi soprattutto durante il mese di Luglio. I settori più meridionali, invece, tendono ad ospitare ciclogenesi soprattutto nel corso del mese di giugno in misura pari al 10% del totale su scala mediterranea.

Visto il ristretto arco temporale ed il periodo storico analizzato, dalla ricerca dell'Urbani non si può certamente trarre delle conclusioni soddisfacenti circa la climatologia attuale di tali eventi anche se l'informazione essenziale è presente … le ciclogenesi mediterranee durante la stagione estiva non sono poi una configurazione così anomala come si è portati istintivamente a pensare.

Il vortice ciclonico originatosi in questo luglio 2012 rappresenta pertanto una rarità soprattutto in riferimento all'intensità dello stesso piuttosto che al suo materializzarsi nel corso del cuore estivo, rarità accentuata dal suo posizionamento latitudinale. Siamo difronte ad un evento estremo in quanto a configurazione barica ed alla frequenza di accadimento che caratterizza tale configurazione. Parlare però di eccezzionalità in senso assoluto o di segnali precursori di cambiamenti climatici epocali sembra veramente una forzatura inaccettabile.

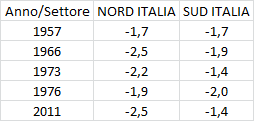

Analizzando l'altezza media del geopotenziale della terza decade di luglio degli ultimi sessant'anni, in riferimento alla nostra penisola si riscontrano pesanti anomalie negative in differenti annate:

Immagine1 – Annate con maggior anomalia (scostamento dal valor medio atteso in riferimento al periodo 1961-2010 misurato in termini di deviazione standard) del geopotenziale a 500 Hpa in Italia durante la terza decade del mese di luglio.

Generalmente tale anomalia si presenta uniformemente distribuita in senso latitudinale differendo solamente per il grado d'intensità e ad essa non necessariamente è associata una ciclogenesi ma sicuramente tale evento rappresenta una considerevole rottura della stagione proprio durante il suo massimo splendore, cioè a circa un mese dal solstizio d'estate, periodo climatologicamente più caldo e stabile per buona parte del territorio nazionale.

Immagine2 – Animazione dei principali eventi anomali su base decadeale (annate 1966, 1973 e 2011) e giornaliera (22.07.1966, 27.07.1973 e 26.07.2011).

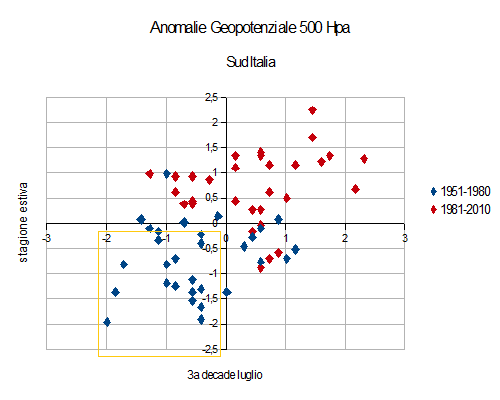

Anche da questa angolazione l'evento di questa terza decade di luglio 2012 rappresenta un estremizzazione della variabilità climatica ma non certamente una rarità assoluta. Infatti, analizzando il contesto climatologico in cui tali anomalie si materializzano nel cuore della stagione estiva è possibile evidenziare come in riferimento al clima del passato esse rappresentano un'atipicità (dello stesso segno) che senza soluzione di continuità caratterizza l'intero trimestre assumendo quindi caratteristica ricorrente di quel determinato clima influenzato maggiormente da un flusso atlantico più basso di latitudine rispetto ai giorni nostri. In riferimento al clima attuale, al contrario, esse rappresentano una differente faccia della stessa medaglia, cioè si inseriscono in un contesto anomalo di fondo contraddistinto da un generale aumento del geopotenziale medio causato da una prevalente disposizione in senso longitudinale delle figure altopressorie con conseguente prevalenza di anticicloni di matrice continentale rispetto a quelli di matrice oceanica intervallati da altrettante ondulazioni meridiane della corrente a getto verso sud, sempre però in un contesto generale di innalzamento latitudinale della fascia anticiclonica subtropicale in area mediterranea.

Immagine3 – Relazione tra anomalia geopotenziale a 500 Hpa 3a decade luglio e stagione estiva in riferimento al Sud Italia (LAT 36.5 – 42.1; LON 11.8 – 18.7) nel contesto del clima attuale e del passato. E' possibile osservare una tendenza verso una prevalente anomalia di segno positivo per effetto dello shift verso nord della fascia anticiclonica subtropicale in area mediterranea nel corso dell'ultimo ventennio e la totale scomparsa nel contesto del clima attuale dell'associazione tra anomalia negativa nel cuore dell'estate ed anomalia negativa dell'intera stagione (quadro giallo), sintomo che il clima estivo è mutato non certamente verso configurazioni caratterizzate da maggior incidenza del getto polare in sede mediterranea.