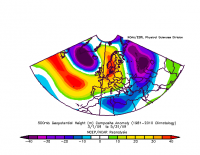

E’ anche vero che l’Inverno è appena iniziato, e che durante la stagione autunnale è più consono assistere a scenari di tempo perturbato piuttosto che freddo, ma è altrettanto vero che anticipi di freddo invernale si sono verificati molto spesso anche negli ultimi anni. Tuttavia, quest’anno non c’è ancora stata la benché minima possibilità di assistere a eventi invernali prematuri, a causa di un Vortice Polare in forma smagliante che ha concesso fino ad ora ben poco spazio a “slanci” anticiclonici verso le aree sub-polari, in grado di far scivolare il freddo a latitudini più meridionali.

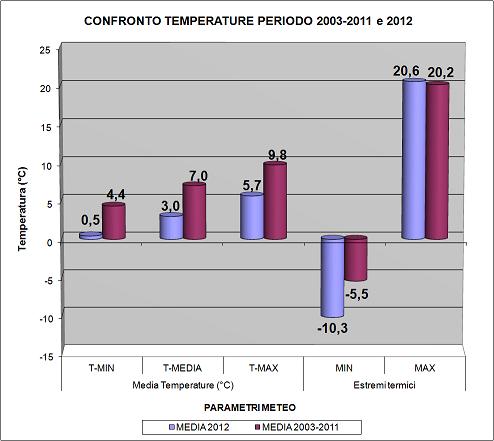

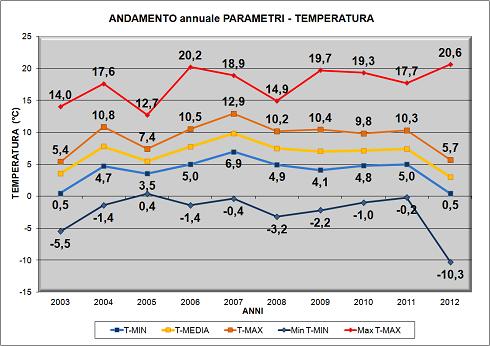

Una delle dimostrazioni la ritroviamo nel nostro comparto alpino, piuttosto “spoglio” per la stagione, con neve sparata dai cannoni anche a quote relativamente elevate. Tale carenza di neve, molto pronunciata, è imputabile proprio alla mancanza di vere azioni fredde perturbate, che hanno invece lasciato spazio ad un clima dai connotati vagamente autunnali, con clima quasi primaverile di giorno e nebbie lungo i fondovalli e nelle pianure di notte. Non è un caso che l’Autunno 2011 sia risultato uno dei più caldi dal dopoguerra sull’Italia, anche a causa di un Settembre quasi da record come temperature medie registrate.

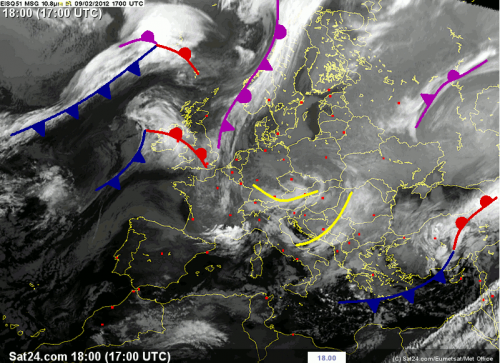

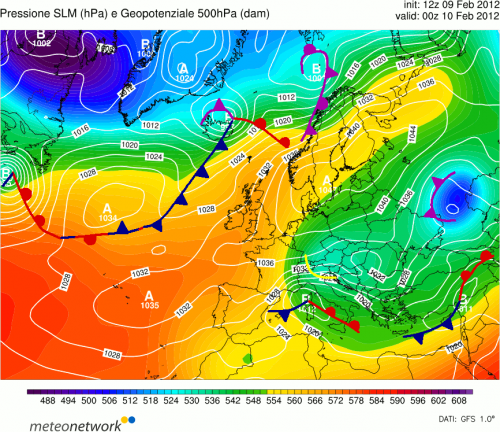

Nella giornata di ieri abbiamo assistito al veloce passaggio di una linea instabile, foriera anche stavolta di temporali intensi (forte nubifragio ieri mattina infatti su Roma), che ha percorso velocemente la penisola, seguita da aria più fresca di origine Nord atlantica che ha fatto calare le temperature di qualche grado nella giornata odierna. Si tratta di una circolazione sempre di stampo autunnale, con le temperature che rimarranno ugualmente al di sopra delle medie di riferimento praticamente ovunque. Un ennesimo e repentino “strappo” da Nord-Ovest si avrà nelle giornate di domani e dopodomani (Giovedì 15 e Venerdì 16), con un veloce rinfrescata (che si farà sentire soprattutto in quota) che scivolerà rapidamente lungo le coste adriatiche, apportando precipitazioni dapprima sul Nord-Est (anche se non particolarmente intense), ove qualche debole nevicata farà imbiancherà Alpi e Prealpi a quote superiori ai 1.000 metri, e successivamente al Centro-Sud.

Ribadiamo però che si tratterà di un passaggio quasi “indolore”, anche se qualche fiocco di neve potrebbe però fare la sua comparsa anche sulle cime più elevate dell’Appennino; anche il quadro termico rimarrà al di sopra della medie dicembrine, come sta capitando quasi ininterrottamente da molte settimane.

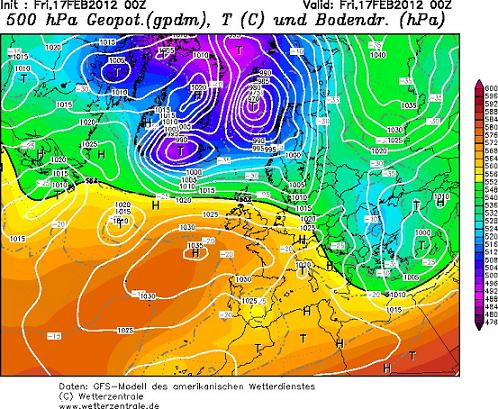

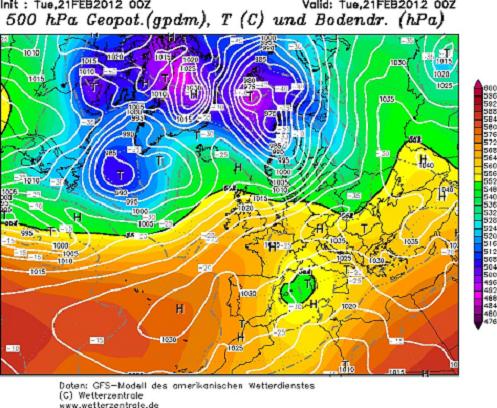

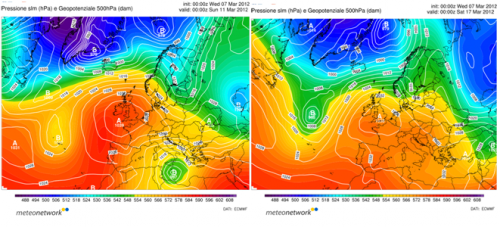

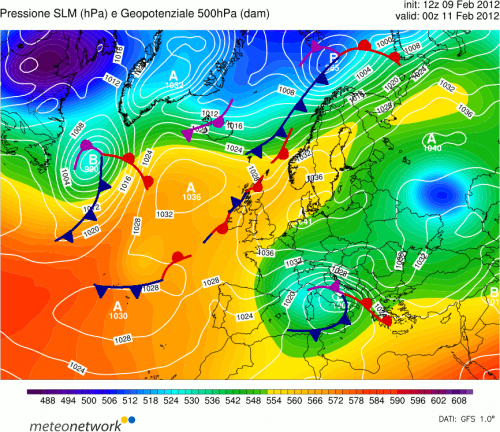

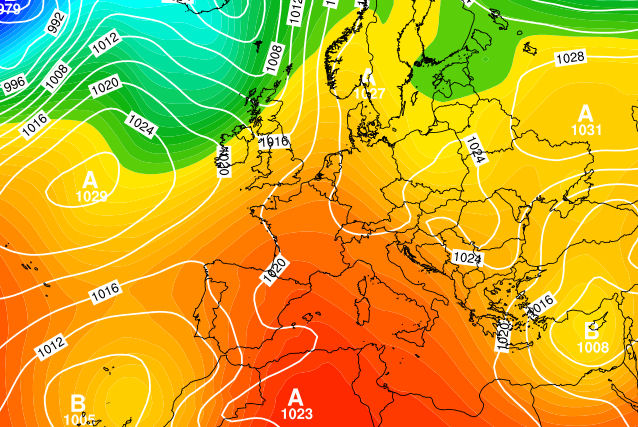

Tuttavia, un primo vero episodio di stampo invernale potrebbe essere dietro l’angolo. Dai modelli traspare infatti la possibilità di una prima seria ondata di freddo invernale, che dovrebbe presentarsi a cavallo fra la seconda e terza decade del mese, qualche giorno prima delle festività natalizie, grazie all’Anticiclone delle Azzorre che finalmente sembrerebbe avere l'intenzione di puntare il “suo naso” più a Nord, grazie alla ripresa di ondulazioni più pronunciate nell’Emisfero settentrionale.

Tali ondulazioni si faranno sentire prima sul comparto Nord Pacifico e successivamente su quello Atlantico. In questo modo, in seguito al temporaneo allentamento della corda zonale, l’Alta Pressione potrebbe favorire l'ingresso nel Mediterraneo di nuclei progressivamente più freddi, prima di natura Nord atlantica, quindi polare marittima, e successivamente di natura artica. Se lo scenario verrà confermato, potremo avere un episodio di freddo piuttosto intenso su tutte le nostre regioni, con nevicate a quote basse sull’Appennino e forti venti nord-orientali, come sovente capita in queste circostanze.

L’unico intoppo che potrebbe presentarsi sarebbe una veloce ripresa del flusso zonale, che ostacolerebbe l’effettiva discesa dei nuclei d’aria più fredda sul Mediterraneo; in questa eventualità assisteremmo solo ad un rientro delle temperature su valori attorno alle medie stagionali, ma non all'avvento di una vera e propria ondata di freddo.

Trattandosi comunque di una previsione a medio-lungo termine, ci riserviamo di pronunciarci su questi dettagli; ci apprestiamo comunque a vivere un periodo pre-natalizio caratterizzato finalmente da un clima più consono alla stagione, dopo davvero troppo tempo di clima mite e statico sul nostro paese.

Giuseppe Figliola