PREMESSA

Il mese di dicembre scorso ha riscontrato piuttosto fedelmente quanto prospettato nell’analisi precedentemente operata ovvero:

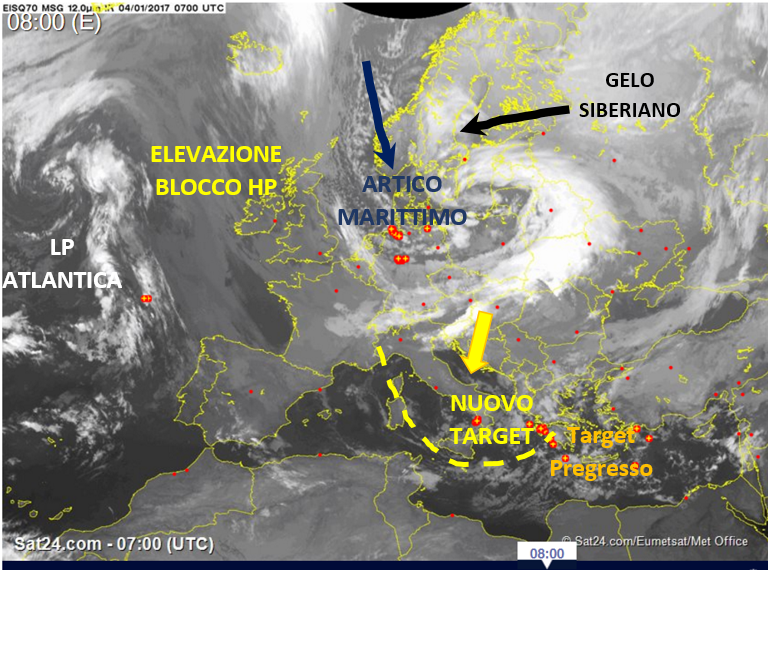

1.una breve fase più fredda ad inizio mese come effetto della traslazione di massa del vortice polare verso il continente europeo in grado di indurre un’ondulazione con aria prevalentemente artica verso l’Europa orientale ed il Bacino centro – orientale del Mediterraneo;

2.una più prolungata fase umida e molto mite nel corpo centrale del mese per insistenza di correnti prevalentemente da sud ovest attribuibili alla risonanza in troposfera degli effetti del Canadian Warming;

3.un successivo allentamento della corrente a getto dall’Atlantico in direzione dell’Europa con probabile insorgenza di ondulazioni di media ampiezza in direzione dell’Europa centrale e in parte settentrionale

ANALISI DELLE COMPONENTI TELECONNETTIVE

STRATOSFERA

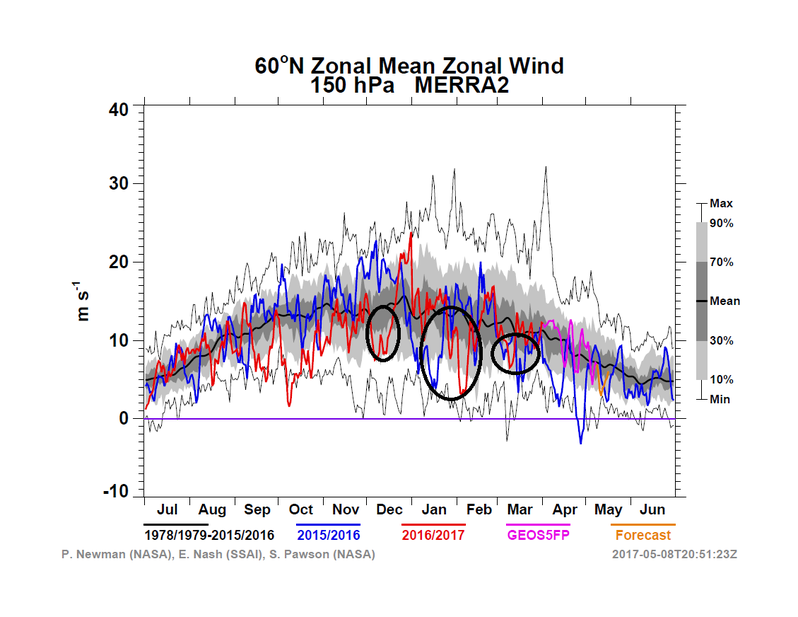

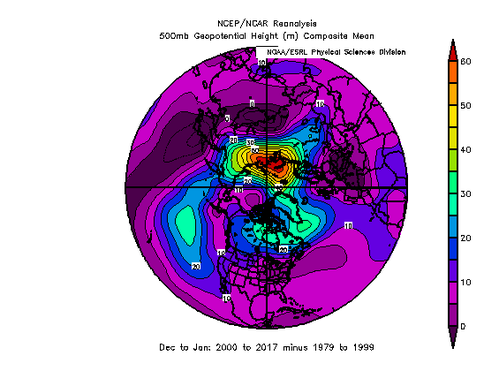

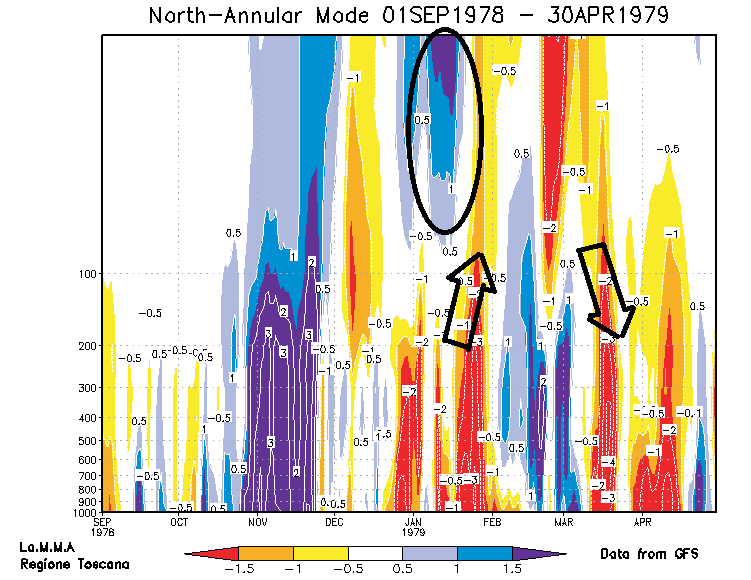

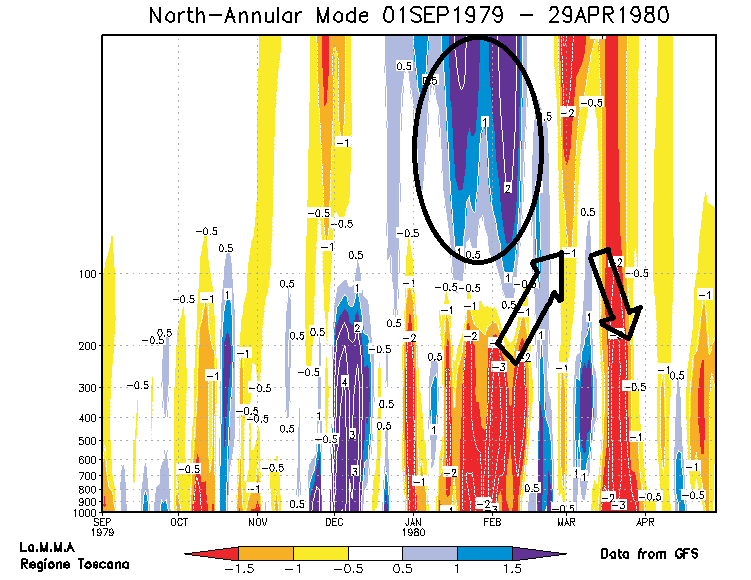

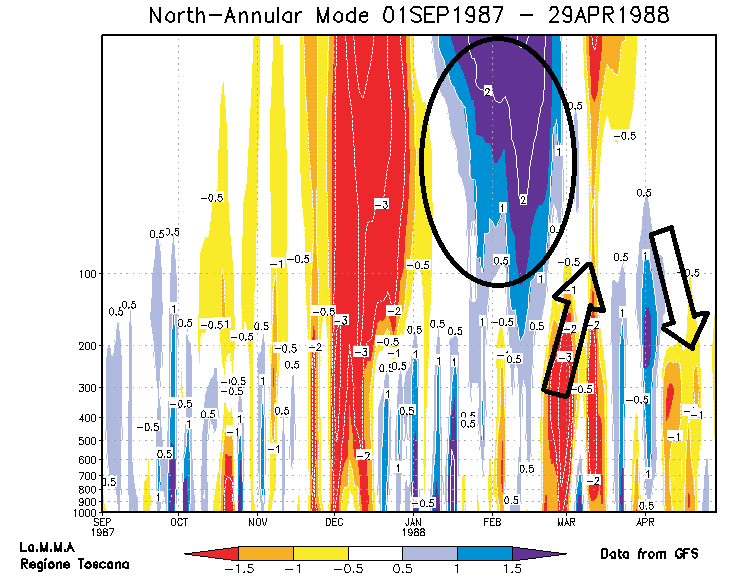

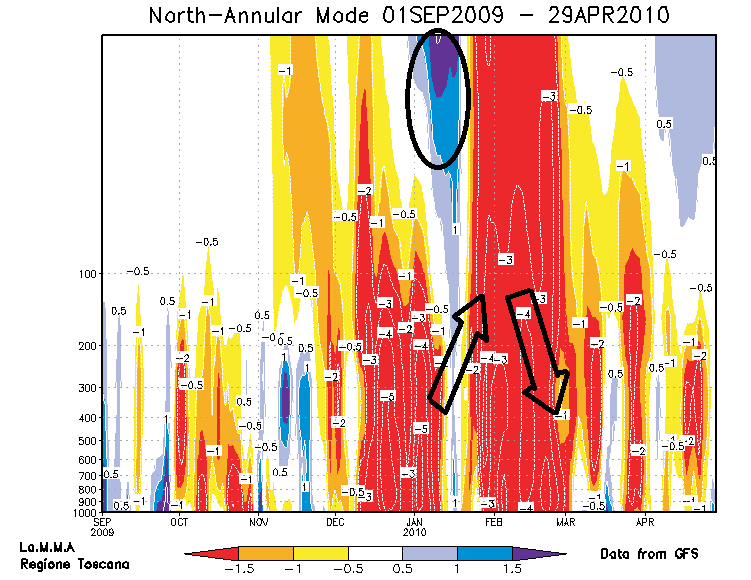

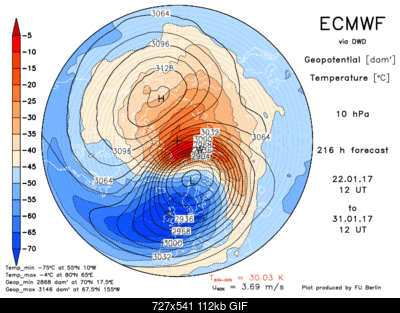

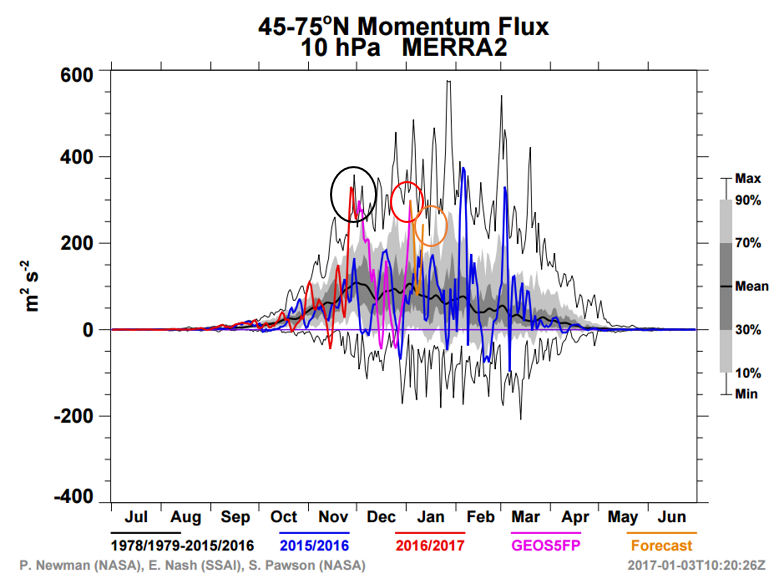

Il vortice polare stratosferico continua a presentarsi piuttosto forte in media e alta stratosfera con temporanea migrazione dei massimi dei nuclei di vorticità potenziale (MPV) verso i bordi della struttura (edges) a causa di una moderata compressione della massa disposta inizialmente in un pattern bilaterale.

La componente di calore e di moto si mostra tuttavia assolutamente insufficiente ad intrudere il core del vortice polare stratosferico che, al contrario, proprio a causa di EPV piuttosto strutturate, induce proprio nell’ultima settimana di dicembre, una risonanza intermittente verso i piani più bassi della stratosfera e fino anche in troposfera ove tuttavia il segnale di trasmissione risulterà più intermittente e frammentato ( a causa di nuclei di vorticità più deboli ).

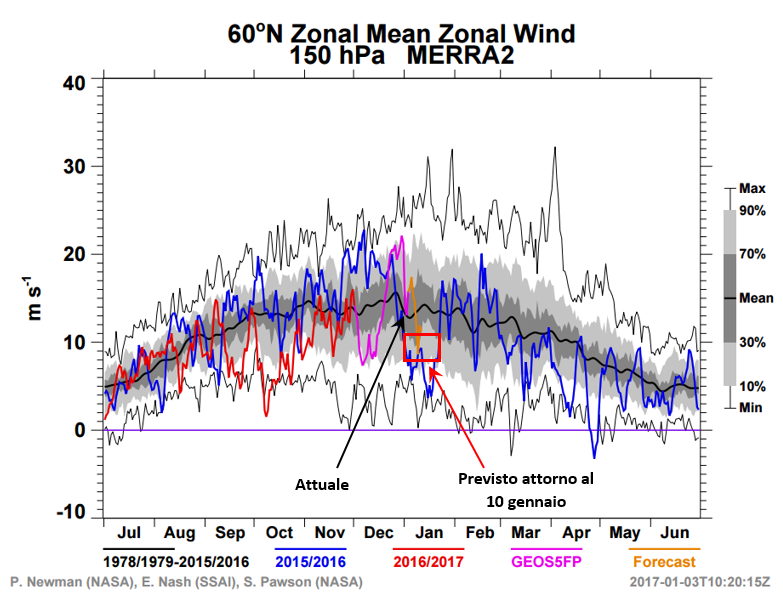

Non essendo evidenti indicatori di risposta da parte della troposfera che siano comunque in grado di garantire il mantenimento di tale equilibrio, il vps inizierà una dinamica di rotazione e di compressione a carico prevalente di un forcing ad un’onda (wave 1) che ne indurrà un ulteriore intenso raffreddamento e approfondimento per contrazione della massa.

Va detto da subito, a scanso di fraintendimenti, che i valori previsti dai modelli evidenziano una situazione di marcato strat cooling anche se, almeno in un primo momento, non andrà questa a coincidere con un Ese di tipo cold ( che si conclama alla quota relativa a 10 hpa in caso di valore pari o superiore a +1,5 ) a causa sia della conformazione del vps che della sua posizione che diverrà dapprima ellittica con uno degli assi disposti tra l’oceano Atlantico e l’Europa occidentale e poi più compatto ma sbilanciato ancora verso il comparto euroasiatico.

In questa seconda fase comunque, nonostante il contenuto disassamento della massa rispetto al polo, la sua estensione e i valori raggiungibili dal core del vps anche al disotto dei 2780 dam a 10 hpa potrebbero portare al raggiungimento della soglia dell’Ese cold .

Non è tuttavia quest’ultimo il punto maggiormente di rilievo quanto il fatto che l’alta stratosfera presenterà diversi momenti forzanti verso i piani medi della stessa proprio a causa di quanto sopra evidenziato ovvero la coesione e profondità dei proprio nuclei di vorticità potenziale.

Diversamente la discontinuità del segnale tra la bassa stratosfera e la troposfera sarà confermata da Epv ivi più rarefatte e dalla conformazione della colonna del vortice polare.

Successivi forcing operati prevalentemente da 1 onda con componente di calore più marcata, potrebbero mettere i presupposti dopo la metà del mese di gennaio per un progressivo indebolimento del vps a partire dalle alte quote (1/5 hpa). Non è dato ad oggi dare maggiori indicazioni che riguardino la possibilità di insorgenza di un evento di riscaldamento maggiore che ad ogni buon conto avrebbe maggiori probabilità di realizzarsi tra la fine del mese di gennaio e il mese di febbraio.

TROPOSFERA

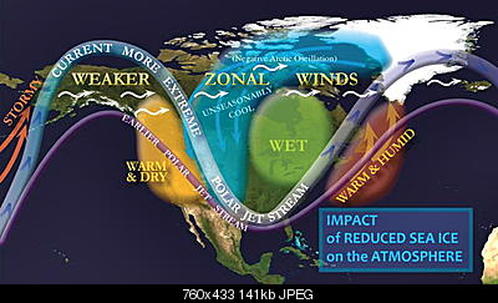

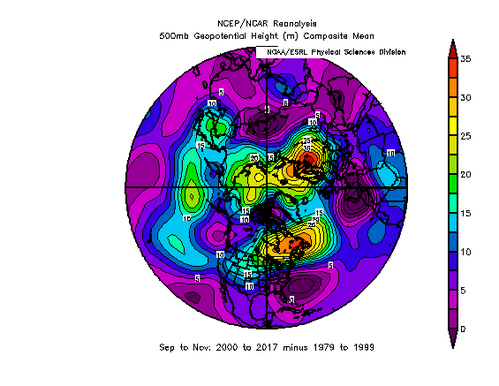

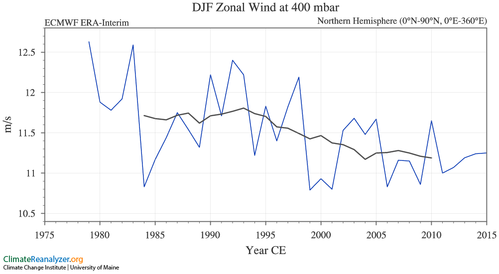

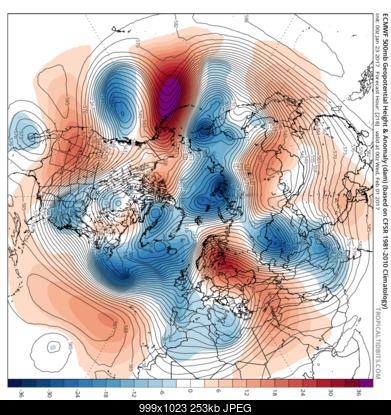

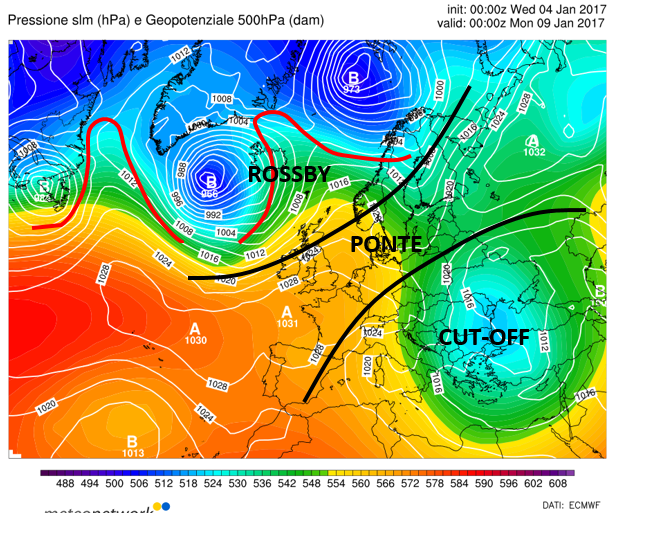

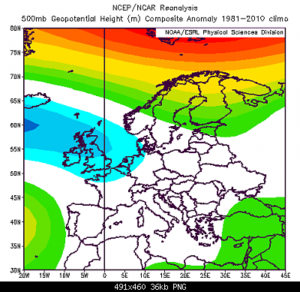

La sinottica generale inquadrabile in troposfera nel mese di gennaio sarà molto probabilmente influenzata dalle dinamiche esposte in stratosfera e che, dopo un’iniziale riflesso d’onda a fine dicembre tra l’Europa centrosettentrionale e il settore est dell’atlantico settentrionale quale effetto del notevole calo di geopotenziali a partire dai piani più alti della stratosfera (richiamo verticale di calore che precede la risonanza degli effetti in troposfera della dinamica stratosferica), evidenzieranno da subito un brusco incremento del gradiente orizzontale e un netto rinforzo della corrente a getto polare in grado di imporre un trend prevalentemente zonale dall’Atlantico verso l’Europa centro orientale con prevalente direttrice nord occidentale.

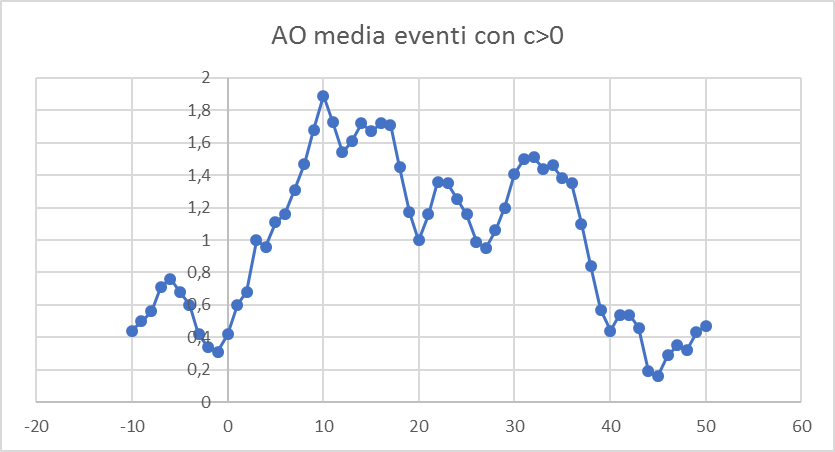

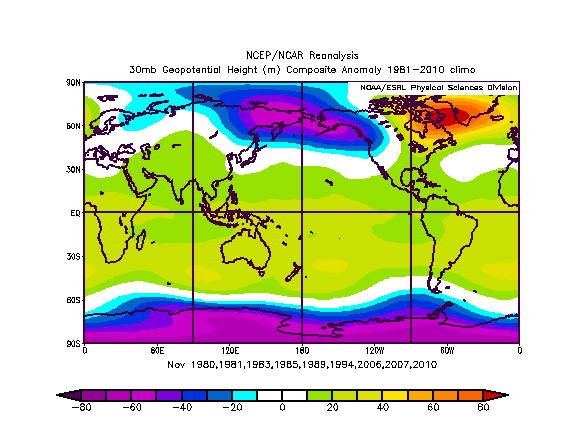

Questo impianto circolatorio dovrebbe caratterizzare la prima decade del mese di gennaio ed essere confermati da indici AO e NAO prevalentemente positivi e da un PNA neutro a raffigurare la scarsa componente d’onda proveniente dal Pacifico nonché la progressiva migrazione del corpo più consistente della struttura del vortice verso il comparto atlantico e poi europeo.

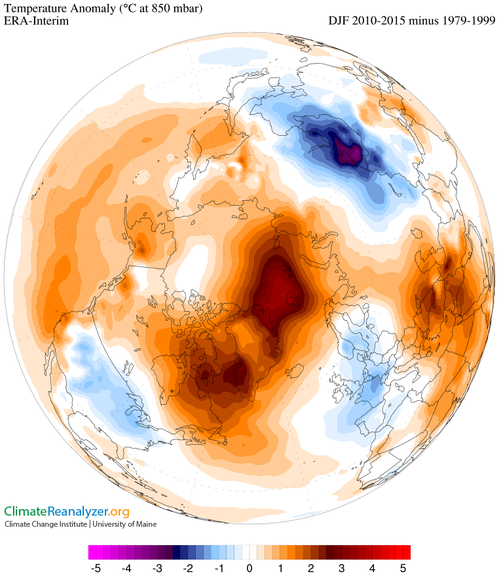

A cavallo con la seconda decade del mese di gennaio si dovrebbe assistere a un calo del fronte polare nel comparto atlantico in direzione dell’Europa centrale.

In questo contesto è possibile che, grazie alla diminuzione dei geopotenziali anche verso le medie latitudini, si susseguano verso l’Europa centrale correnti temporaneamente più ondulate tendenti ad incrementare condizioni di variabilità (e a tratti di instabilità) a causa dell’afflusso più diretto di correnti polari o artiche.

In tale contesto si dovrebbe assistere ad un temporaneo calo degli indici AO e soprattutto NAO in quanto la traslazione delle masse artiche comporterà un disimpegno dell’area canadese e groenlandese rispetto le forti vorticità instauratesi nella prima decade.

E’ possibile infine che, nel corso della terza decade, vada nuovamente ad instaurarsi un pattern caratterizzato da una parziale ripresa delle velocità zonali.

L’Europa centro meridionale, stante questa situazione si troverebbe contesa tra la circolazione oceanica e possibili azioni più fredde provenienti dai quadranti nord orientali a causa di una parziale divergenza della corrente a getto in prossimità della penisola scandinava.

PROSPETTIVE

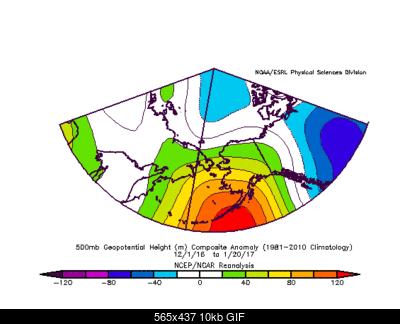

Alla luce delle condizioni sopra evidenziate, ci si potrebbe aspettare un mese di gennaio connotato dal transito di correnti tese prevalentemente occidentali o nordoccidentali dall’Atlantico in direzione del vecchio continente con soppressione della fase maggiormente ondulatoria presente negli ultimi giorni del vecchio anno.

Anche in questo caso si potranno comunque distinguere sommariamente tre fasi:

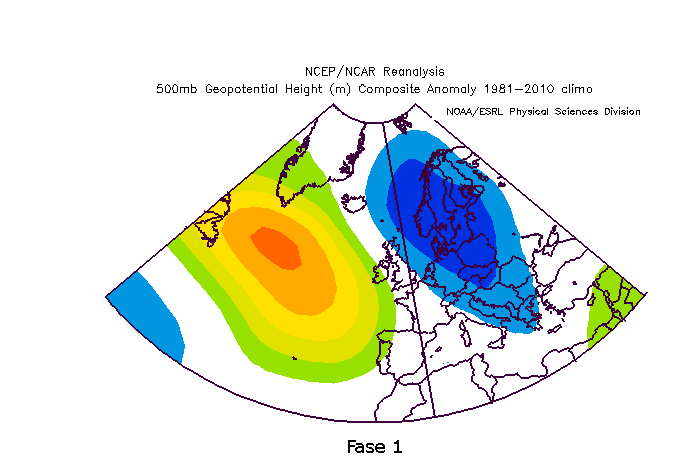

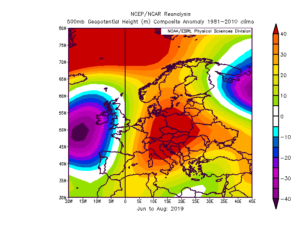

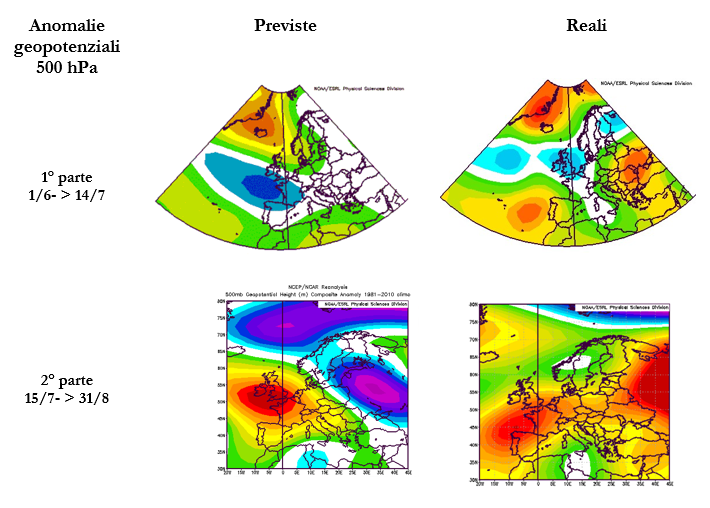

A) dopo una fase temporaneamente più fredda inquadrabile per fine 2019 a causa dell’afflusso di correnti balcaniche verso il Bacino centro orientale del Mediterraneo, si assisterà ad un netto aumento della pressione e dei geopotenziali verso l’Europa meridionale ove si instaureranno probabilmente nei primi 7/10 giorni del mese condizioni di tempo prevalentemente stabile (fig. 1 ), solo occasionalmente disturbato da rapidi passaggi nuvolosi sulle regioni alpine e marginalmente adriatiche.

In questo contesto ove la ventilazione sarà debole o solo temporaneamente moderata al nord Italia, le temperature saranno al di sopra delle medie del periodo e le precipitazioni occasionali e limitate ad alcune aree alpine e del nord Italia.

FIG. 1

FIG. 1

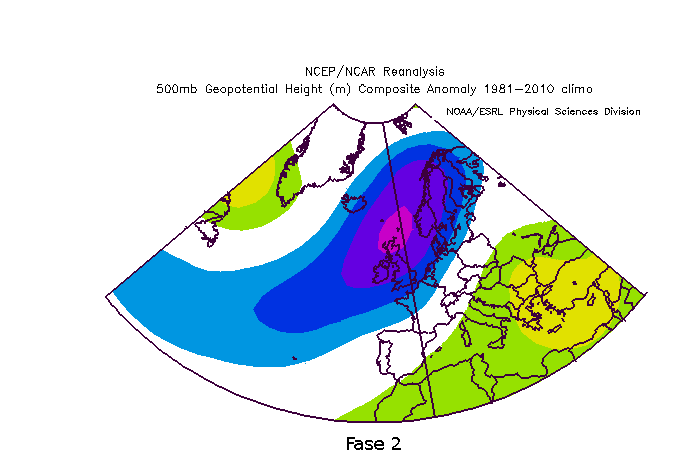

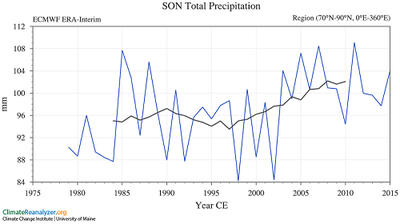

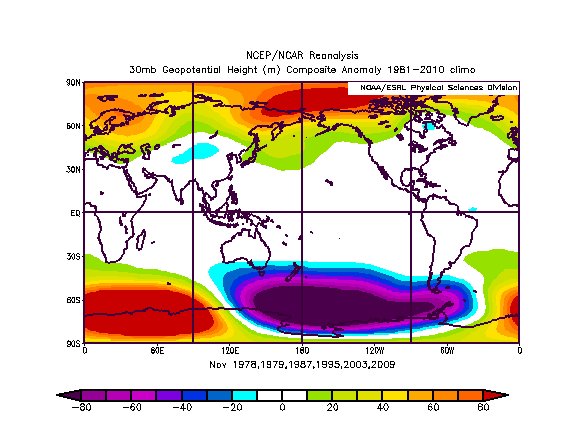

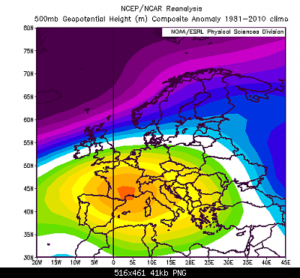

B) Il calo di latitudini del flusso polare potrebbe influenzare maggiormente la nostra Penisola a cominciare dalle regioni settentrionali.

Dapprima queste infatti potrebbero risentire degli effetti di un calo delle temperature in quota e della pressione al suolo in grado di instaurare un tipo di tempo variabile ma anche temporaneamente instabile con precipitazioni sparse, nevose a quote medie e solo temporaneamente a bassa quota al nord. (fig. 2)

In seguito anche le altre regioni, specialmente quelle appenniniche e dei versanti adriatici potrebbero essere interessate da questi veloci passaggi perturbati.

In questo contesto la ventilazione potrebbe essere moderata ma con dei rinforzi anche considerevoli e il quadro termico portarsi su valori non lontani dalle medie del periodo.

FIG. 2

FIG. 2

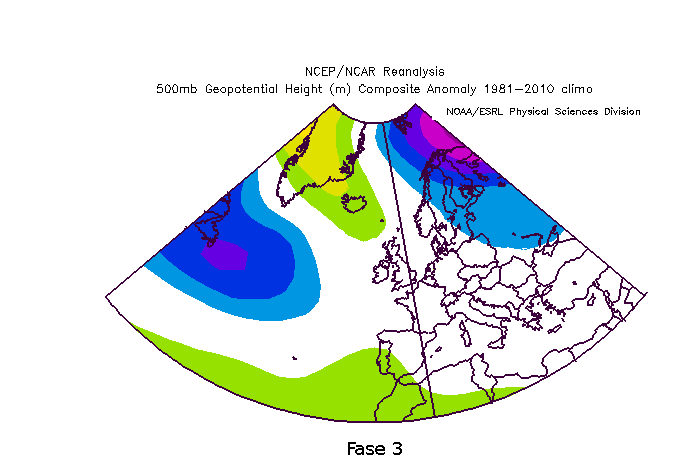

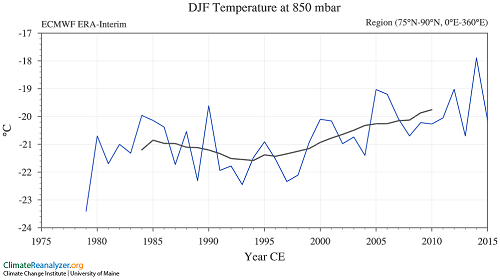

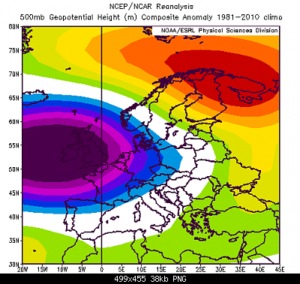

C) L’ultima fase che dovrebbe caratterizzare grossomodo la terza decade del mese potrebbe vedere una marginalizzazione delle correnti polari o artico marittime sostituite da westerliess più sostenute in atlantico che potrebbero lambire prevalentemente le regioni settentrionali della nostra Penisola alternando condizioni di variabilità a momenti di maggior stabilità mantenendo aperta la possibilità di una al più moderata incidenza delle correnti orientali, segnatamente sul bacino centro orientale del mediterraneo (fig. 3 )

FIG. 3

FIG. 3