I giorni passano, l’inverno indugia e la tensione si fa palpabile. Un nervosismo fisiologico che serpeggia tra appassionati e addetti ai lavori, tra chi vorrebbe una stagione normale e chi opterebbe per almeno un giorno di pura Siberia. Ma alla natura non si comanda e così ecco che anche questo mese di dicembre, proprio come quello dello scorso anno, sta scivolando via senza colpo ferire. E intanto dell’inverno ancora nessuna traccia.

I giorni passano, l’inverno indugia e la tensione si fa palpabile. Un nervosismo fisiologico che serpeggia tra appassionati e addetti ai lavori, tra chi vorrebbe una stagione normale e chi opterebbe per almeno un giorno di pura Siberia. Ma alla natura non si comanda e così ecco che anche questo mese di dicembre, proprio come quello dello scorso anno, sta scivolando via senza colpo ferire. E intanto dell’inverno ancora nessuna traccia.

Forse si è perso tra le pieghe degli Urali o sta cercando di far sentire i suoi primi vagiti dalle sterminate distese di ghiaccio della Groenlandia. Fatto sta che nel popolo della meteo c’è chi ha già iniziato a beneficiare di visioni mistiche, chissà forse imbeccato in sogno da qualche santo protettore, tanto da vedere e addirittura prevedere a scadenze regolari ondate di gelo estremo da un capo all’altro della Terra. Potremmo noi essere da meno e non partecipare a questa parata di gelidi proclami? Volete leggere anche su queste righe che entro la fine dell’anno l’Italia verrà bloccata dalla tempesta del momento? No signori, noi non lo faremo. Il nostro intento, ben fissato nello Statuto di questa Associazione, è quello di offrire a tutti voi, cari lettori, una indomita serietà e spiegarvi come stanno veramente le cose.

Regola numero uno: in meteorologia si lavora a scale: scale temporali (un giorno, una settimana, un mese) e scale spaziali (una città, una regione, un continente). Per conoscere l'evoluzione meteorologica “long range“, che vuol dire a lunga scadenza (oltre 5gg) NON si devono utilizzare i prodotti deterministici, ossia i modelli emessi 2-4 volte al giorno dai Centri di Calcolo, ma i prodotti probabilistici. Utilizzare uno strumento non idoneo equivale a voler accendere l'auto con l'accendino. Non si può, ci vuole la chiave! Per cacciare una mosca dalla stanza si può usare un giornale o anche un bazooka. Voi come vi comportereste? La regola vale anche per la catena previsionale, ogni step prognostico ha i suoi strumenti.

E uno strumento va conosciuto, va saputo interpretare, si devono conoscere punti di forza e difetti, va soppesato in base alla contesto generale, alla stagione, al territorio cui si riferisce. Insomma bisogna farci esperienza, studiarci, non si può improvvisare. Non conoscere le potenzialità di uno strumento d'ensemble ad esempio (i classici “spaghetti” tanto amati dagli appassionati), significa perdere in partenza l'opportunità di capire (prima degli altri) come andrà a finire, col rischio di cadere dentro il gorgo dei balletti modellistici, quelli che non portano da nessuna parte.

territorio cui si riferisce. Insomma bisogna farci esperienza, studiarci, non si può improvvisare. Non conoscere le potenzialità di uno strumento d'ensemble ad esempio (i classici “spaghetti” tanto amati dagli appassionati), significa perdere in partenza l'opportunità di capire (prima degli altri) come andrà a finire, col rischio di cadere dentro il gorgo dei balletti modellistici, quelli che non portano da nessuna parte.

Ma perchè la Meteorologia, la nostra passione, ci deve complicare così tanto la vita? Forse è anche quel sapere/non sapere che fa di questa disciplina una tra le più affascinanti del mondo scientifico.

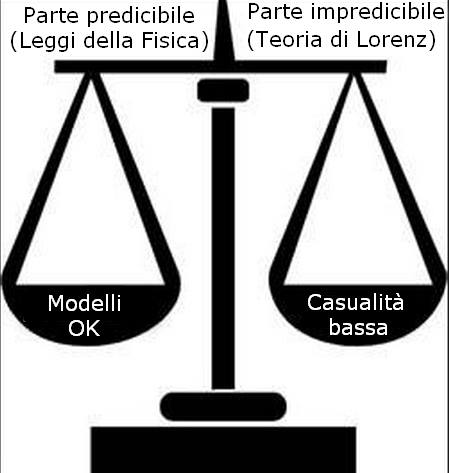

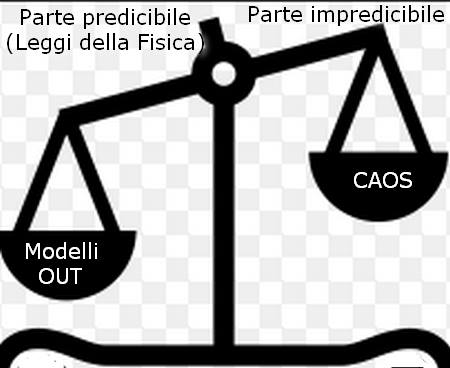

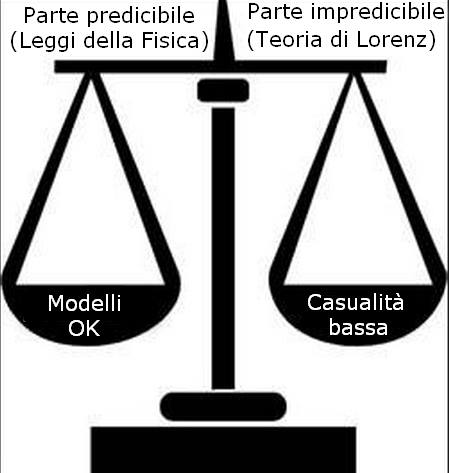

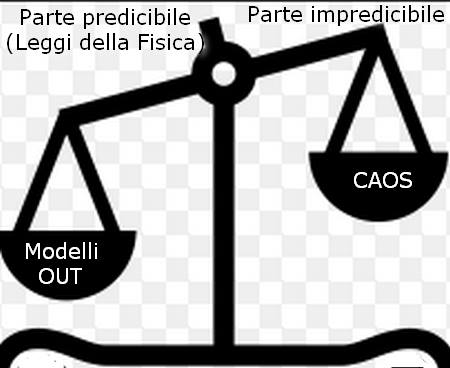

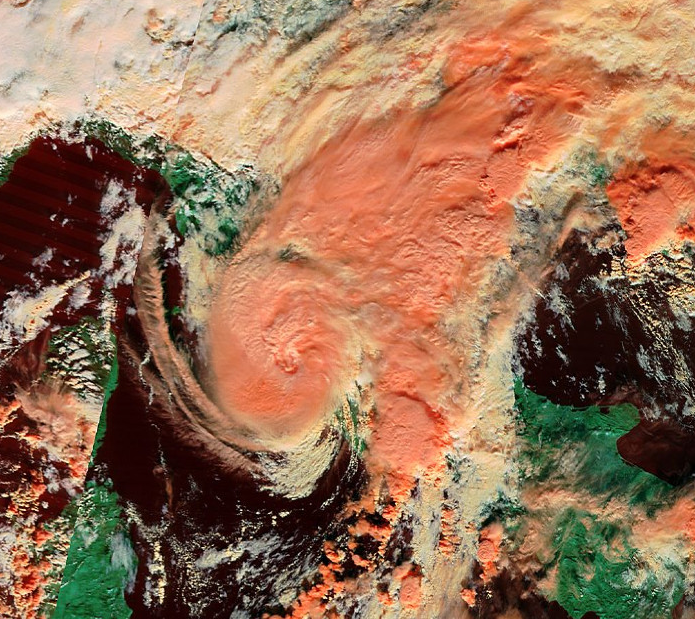

Arriviamo così alla regola numero due: l'atmosfera ha una parte predicibile, che si può dunque simulare con i modelli utilizzando le leggi della Fisica, e una parte impredicibile, dovuta al caos deterministico, che sfugge a questa regola. Normalmente la parte predicibile e quella caotica tendono a bilanciarsi permettendoci di utilizzare con sufficiente margine di sicurezza i prodotti modellistici per simulare l'evoluzione dell'atmosfera (figura in alto). In determinate condizioni invece (figura a destra), la parte impredicibile può addirittura prevalere sull'altra e i prodotti prognostici, segnatamente quelli deterministici (i modelli che conosciamo), diventano pertanto inutilizzabili.

Quindi siamo pronti per la regola numero tre: ogni qualvolta vi vorrete cimentare in una prognosi meteorologica, chiedetevi se il prodotto che state utilizzando è adatto al vostro scopo, se idoneo alla rispettiva scadenza temporale di vostro interesse e se ottimizzato per il contesto territoriale e microclimatico sul quale vi volete focalizzare.

Per farvi comprendere appieno il discorso fatto, possiamo applicare le nostre regole teoriche alla situazione contingente:

Guardate bene il grafico d’ensemble allegato nella figura qui a fianco, elaborato con l'uscita delle 00Z del 20 dicembre da parte modello americano GFS e riferito all'altezza media del geopotenziale di 850 hPa sulla città di Roma (parte alta del prospetto). Lo score ci restituisce una predicibilità che, a partire dal 27 dicembre, si deteriora rapidamente, sino a stabilizzarsi su una forbice di temperatura di oltre 17°C! Per fare un esempio, alla quota di 1500 metri sopra Roma il 29 dicembre, si potrebbe rilevare una temperatura di +8°C come di -9°C. Ora capite bene che, in base a questo strumento, che d'altra parte è l’unico utilizzabile per linee di tendenza longe range, non è possibile stilare una previsione meteorologica attendibile. La scienza ci dà l’out-out, ci pone un limite invalicabile.

Guardate bene il grafico d’ensemble allegato nella figura qui a fianco, elaborato con l'uscita delle 00Z del 20 dicembre da parte modello americano GFS e riferito all'altezza media del geopotenziale di 850 hPa sulla città di Roma (parte alta del prospetto). Lo score ci restituisce una predicibilità che, a partire dal 27 dicembre, si deteriora rapidamente, sino a stabilizzarsi su una forbice di temperatura di oltre 17°C! Per fare un esempio, alla quota di 1500 metri sopra Roma il 29 dicembre, si potrebbe rilevare una temperatura di +8°C come di -9°C. Ora capite bene che, in base a questo strumento, che d'altra parte è l’unico utilizzabile per linee di tendenza longe range, non è possibile stilare una previsione meteorologica attendibile. La scienza ci dà l’out-out, ci pone un limite invalicabile.

Per districare la matassa degli spaghetti si può in realtà bay-passare in parte il blocco probabilistico con uno stratagemma; alcuni Centri Meteorologici utilizzano un ulteriore sofisticato strumento, il diagramma di Hovmoller, un prodotto dalle grandi potenzialità, poichè ci consente di studiare i treni d’onda. In altre parole ci consente di mettere a fuoco i periodi caratterizzati da anomalie positive di geopotenziale (periodi con maggiori probabilità anticicloniche) e quelli da anomalie negative (periodi con maggiori probabilità cicloniche).

Bene ora, alla luce di quanto abbiamo imparato, possiamo senz'altro delineare la seguente linea prognostica, con riserva di verificare a fine evento, in sede di reanalisi, la bontà dei metodi utilizzati: fino a Natale il tempo trascorrerà all’insegna di prevalenti condizioni di tempo buono o discreto, con pochi disturbi, clima caratterizzato da alterni sbalzi termici, ma con prevalenti periodi più miti della norma (ad eccezione delle zone pianeggianti quando interessate da nebbia e gelate notturne). Allungando un po' ancora la gittata prognostica sino alla fine dell'anno, pare ancora una volta cadere nel vuoto la possibilità di assistere ad una svolta stagionale. Dunque, sino a Capodanno (e forse anche oltre) niente gelo, niente nevicate a tappeto sulle nostre città, niente eventi epocali, ma solo un prosieguo di stagione che, talora al costo di grandi sforzi, riuscirà a dispensare un po’ di inverno e sempre a corrente alternata.

Pazienza, prima o poi la neve ci verrà a trovare, ma almeno noi abbiamo capito come non farci illudere dai fautori del gelo facile e, per di più, saremo pronti ad accoglierla ancora carichi di entusiasmo ed energia, anzichè mezzi esauriti da una “scimmia” senza via d'uscita.

Luca Angelini

I giorni passano, l’inverno indugia e la tensione si fa palpabile. Un nervosismo fisiologico che serpeggia tra appassionati e addetti ai lavori, tra chi vorrebbe una stagione normale e chi opterebbe per almeno un giorno di pura Siberia. Ma alla natura non si comanda e così ecco che anche questo mese di dicembre, proprio come quello dello scorso anno, sta scivolando via senza colpo ferire. E intanto dell’inverno ancora nessuna traccia.

I giorni passano, l’inverno indugia e la tensione si fa palpabile. Un nervosismo fisiologico che serpeggia tra appassionati e addetti ai lavori, tra chi vorrebbe una stagione normale e chi opterebbe per almeno un giorno di pura Siberia. Ma alla natura non si comanda e così ecco che anche questo mese di dicembre, proprio come quello dello scorso anno, sta scivolando via senza colpo ferire. E intanto dell’inverno ancora nessuna traccia. territorio cui si riferisce. Insomma bisogna farci esperienza, studiarci, non si può improvvisare. Non conoscere le potenzialità di uno strumento d'ensemble ad esempio (i classici “spaghetti” tanto amati dagli appassionati), significa perdere in partenza l'opportunità di capire (prima degli altri) come andrà a finire, col rischio di cadere dentro il gorgo dei balletti modellistici, quelli che non portano da nessuna parte.

territorio cui si riferisce. Insomma bisogna farci esperienza, studiarci, non si può improvvisare. Non conoscere le potenzialità di uno strumento d'ensemble ad esempio (i classici “spaghetti” tanto amati dagli appassionati), significa perdere in partenza l'opportunità di capire (prima degli altri) come andrà a finire, col rischio di cadere dentro il gorgo dei balletti modellistici, quelli che non portano da nessuna parte. Guardate bene il grafico d’ensemble allegato nella figura qui a fianco, elaborato con l'uscita delle 00Z del 20 dicembre da parte modello americano GFS e riferito all'altezza media del geopotenziale di 850 hPa sulla città di Roma (parte alta del prospetto). Lo score ci restituisce una predicibilità che, a partire dal 27 dicembre, si deteriora rapidamente, sino a stabilizzarsi su una forbice di temperatura di oltre 17°C! Per fare un esempio, alla quota di 1500 metri sopra Roma il 29 dicembre, si potrebbe rilevare una temperatura di +8°C come di -9°C. Ora capite bene che, in base a questo strumento, che d'altra parte è l’unico utilizzabile per linee di tendenza longe range, non è possibile stilare una previsione meteorologica attendibile. La scienza ci dà l’out-out, ci pone un limite invalicabile.

Guardate bene il grafico d’ensemble allegato nella figura qui a fianco, elaborato con l'uscita delle 00Z del 20 dicembre da parte modello americano GFS e riferito all'altezza media del geopotenziale di 850 hPa sulla città di Roma (parte alta del prospetto). Lo score ci restituisce una predicibilità che, a partire dal 27 dicembre, si deteriora rapidamente, sino a stabilizzarsi su una forbice di temperatura di oltre 17°C! Per fare un esempio, alla quota di 1500 metri sopra Roma il 29 dicembre, si potrebbe rilevare una temperatura di +8°C come di -9°C. Ora capite bene che, in base a questo strumento, che d'altra parte è l’unico utilizzabile per linee di tendenza longe range, non è possibile stilare una previsione meteorologica attendibile. La scienza ci dà l’out-out, ci pone un limite invalicabile.  L’aria fredda normalmente staziona sulla calotta polare. Si tratta di una massa d’aria molto densa e pesante dalle carattristiche stabili perchè il raffreddamento interessa prima gli strati bassi per poi propagarsi a tutta la colonna atmosferica. Ora, se non esistessero meccanismi di scambio tra le latitudini polari e quelle tropicali, le prime diventerebbero sempre più fredde e le seconde sempre più calde. A questo pone rimedio l’impianto di “climatizzazione” del Pianeta:.

L’aria fredda normalmente staziona sulla calotta polare. Si tratta di una massa d’aria molto densa e pesante dalle carattristiche stabili perchè il raffreddamento interessa prima gli strati bassi per poi propagarsi a tutta la colonna atmosferica. Ora, se non esistessero meccanismi di scambio tra le latitudini polari e quelle tropicali, le prime diventerebbero sempre più fredde e le seconde sempre più calde. A questo pone rimedio l’impianto di “climatizzazione” del Pianeta:. Ma cosa comporta tutto questo per il tempo di casa nostra? Abbiamo appurato che per avere un’irruzione di aria fredda occorre che la Corrente a Getto Polare sia poco veloce e molto ondulata. Nella stagione invernale però abbiamo una marcia in più: alle vicende della medio-bassa atmosfera qui sopra accennate, si aggiungono anche i moti che coinvolgono gli strati superiori, quelli della stratosfera. Si, perchè anche alle alte quote ritroviamo il Vortice Polare, in questo caso Vortice Polare Stratosferico. Sentite un po’ cosa può succedere: se riprendiamo la nostra situazione di blocco, abbiamo visto che la parte anticiclonica dell’onda tende a spingersi verso le latitudini polari. Qualora la viscosità atmosferica sia ottimale (a esempio con venti stratosferici orientali, minimo solare, Nina moderata) l’onda si sviluppa non solo in ampiezza, quindi guadagando latitudine, ma anche in spessore, fino a sfondare il limite della tropopausa e a irrompere nella stratosfera, infragnendosi contro il Vortice Polare Stratosferico.

Ma cosa comporta tutto questo per il tempo di casa nostra? Abbiamo appurato che per avere un’irruzione di aria fredda occorre che la Corrente a Getto Polare sia poco veloce e molto ondulata. Nella stagione invernale però abbiamo una marcia in più: alle vicende della medio-bassa atmosfera qui sopra accennate, si aggiungono anche i moti che coinvolgono gli strati superiori, quelli della stratosfera. Si, perchè anche alle alte quote ritroviamo il Vortice Polare, in questo caso Vortice Polare Stratosferico. Sentite un po’ cosa può succedere: se riprendiamo la nostra situazione di blocco, abbiamo visto che la parte anticiclonica dell’onda tende a spingersi verso le latitudini polari. Qualora la viscosità atmosferica sia ottimale (a esempio con venti stratosferici orientali, minimo solare, Nina moderata) l’onda si sviluppa non solo in ampiezza, quindi guadagando latitudine, ma anche in spessore, fino a sfondare il limite della tropopausa e a irrompere nella stratosfera, infragnendosi contro il Vortice Polare Stratosferico. Il calendario corre, l'inverno incombe, a quanto pare anche dal punto di vista climatico, il mondo dei fruitori meteo si triplica fino al tutto esaurito e intanto

Il calendario corre, l'inverno incombe, a quanto pare anche dal punto di vista climatico, il mondo dei fruitori meteo si triplica fino al tutto esaurito e intanto  della Matematica, dell'Ingengneria, dell'Elettronica e dell'Informatica. E chi è allora un Meteorologo? Il grande

della Matematica, dell'Ingengneria, dell'Elettronica e dell'Informatica. E chi è allora un Meteorologo? Il grande  E supponiamo allora che dette approssimazioni possano un giorno venir eliminate. La nostra previsione diventerà finalmente perfetta? La risposta purtroppo è ancora una volta no. Questo per una caratteristica tipica dell'atmosfera che chiameremo variabile “Y”, a causa della quale ogni precisissimo calcolo matematico sfugge. Questa è la teoria del caos deterministico, ossia di quella caratteristica dell'atmosfera atta a sviluppare evoluzioni non lineari. Effetto domino, lo conoscete? Lo capì quasi per caso un emerito scienziato, Edward Lorenz, il quale scoprì che facendo partire un primo modello fisico-matematico, per quanto semplificato, dai dati iniziali e un secondo modello a metà dell'elaborazione del primo, quindi sempre con gli stessi dati iniziali, si otteneva un risultato finale completamente diverso tra i due. Egli scoprì che

E supponiamo allora che dette approssimazioni possano un giorno venir eliminate. La nostra previsione diventerà finalmente perfetta? La risposta purtroppo è ancora una volta no. Questo per una caratteristica tipica dell'atmosfera che chiameremo variabile “Y”, a causa della quale ogni precisissimo calcolo matematico sfugge. Questa è la teoria del caos deterministico, ossia di quella caratteristica dell'atmosfera atta a sviluppare evoluzioni non lineari. Effetto domino, lo conoscete? Lo capì quasi per caso un emerito scienziato, Edward Lorenz, il quale scoprì che facendo partire un primo modello fisico-matematico, per quanto semplificato, dai dati iniziali e un secondo modello a metà dell'elaborazione del primo, quindi sempre con gli stessi dati iniziali, si otteneva un risultato finale completamente diverso tra i due. Egli scoprì che

Molti lo cercano, tanti lo vogliono, ma lui molto spesso delude. Stiamo parlando del freddo in Italia, croce e delizia degli appassionati meteo, ma anche dei professionisti, costretti a pronosticare il tempo procedendo a vista, sui carboni ardenti di una evoluzione sempre in forse, fino all'ultimo. Il freddo in Italia, vanitoso e sfuggente come una bella signorina, molto spesso dato per scontato dai sognatori della Siberia dietro casa, ma anche dai Longers più volitivi, magari abbagliati da correlazioni antesignane ancora tutte da capire.

Molti lo cercano, tanti lo vogliono, ma lui molto spesso delude. Stiamo parlando del freddo in Italia, croce e delizia degli appassionati meteo, ma anche dei professionisti, costretti a pronosticare il tempo procedendo a vista, sui carboni ardenti di una evoluzione sempre in forse, fino all'ultimo. Il freddo in Italia, vanitoso e sfuggente come una bella signorina, molto spesso dato per scontato dai sognatori della Siberia dietro casa, ma anche dai Longers più volitivi, magari abbagliati da correlazioni antesignane ancora tutte da capire. Insomma, parte 100, ma arriva 10, sempre che arrivi. Si, perchè c'è un ulteriore nodo da sciogliere per l'azzecca garbugli di turno nelle Sale Previsioni dei Centri Meteo italiani: la predicibilità. Se il caldo ci sorvola, il freddo striscia sulle asperità dei terreni, inciampa sulle discontinuità termiche che incontra, sbatte contro le montagne, in un vero e proprio percorso ad ostacoli. Per questo un'irruzione fredda diventa difficile da simulare da parte dei modelli numerici, anche a brevissimo termine. I vortici cui si accompagnano le irruzioni polari o artiche, spesso rimbalzano come palle da biliardo e la previsione si riduce ad un qualcosa simile ad una partita a stecca.

Insomma, parte 100, ma arriva 10, sempre che arrivi. Si, perchè c'è un ulteriore nodo da sciogliere per l'azzecca garbugli di turno nelle Sale Previsioni dei Centri Meteo italiani: la predicibilità. Se il caldo ci sorvola, il freddo striscia sulle asperità dei terreni, inciampa sulle discontinuità termiche che incontra, sbatte contro le montagne, in un vero e proprio percorso ad ostacoli. Per questo un'irruzione fredda diventa difficile da simulare da parte dei modelli numerici, anche a brevissimo termine. I vortici cui si accompagnano le irruzioni polari o artiche, spesso rimbalzano come palle da biliardo e la previsione si riduce ad un qualcosa simile ad una partita a stecca. Banchi di nuvole rade, segnale di modeste infiltrazioni di aria umida in quota, tenute sotto controllo da un anticiclone che mantiene comunque l’esclusiva. E’ il cielo di questi giorni sull’Italia; provate a guardare in alto, forse, se sarete (molto) fortunati, potrete ammirare un fenomeno piuttosto inquietante ma dall’indubbio misteriosi fascino noto con il nome di “Fallstreak holes“, alla lettera “caduta veloce del buco”.

Banchi di nuvole rade, segnale di modeste infiltrazioni di aria umida in quota, tenute sotto controllo da un anticiclone che mantiene comunque l’esclusiva. E’ il cielo di questi giorni sull’Italia; provate a guardare in alto, forse, se sarete (molto) fortunati, potrete ammirare un fenomeno piuttosto inquietante ma dall’indubbio misteriosi fascino noto con il nome di “Fallstreak holes“, alla lettera “caduta veloce del buco”. In sostanza minuscoli aghetti di ghiacciocadono dai cirri (nubi superiori) sopra i cirrocumuli (nubi inferiori). Se questi ultimi presentano un struttura mista, ovvero piccoli cristalli di ghiaccio e minuscole gocce d’acqua allo stato sopraffuso (allo stato liquido pur in ambiente sotto zero), gli aghetti di ghiaccio in caduta si “mangiano” le goccioline sopraffuse e, con un processo noto come accrezione, causano l’aumento di peso di queste ultime, le quali precipitano a loro volta verso il basso evaporando, dunque disfacendo il tessuto nuvoloso. Da qui il buco.

In sostanza minuscoli aghetti di ghiacciocadono dai cirri (nubi superiori) sopra i cirrocumuli (nubi inferiori). Se questi ultimi presentano un struttura mista, ovvero piccoli cristalli di ghiaccio e minuscole gocce d’acqua allo stato sopraffuso (allo stato liquido pur in ambiente sotto zero), gli aghetti di ghiaccio in caduta si “mangiano” le goccioline sopraffuse e, con un processo noto come accrezione, causano l’aumento di peso di queste ultime, le quali precipitano a loro volta verso il basso evaporando, dunque disfacendo il tessuto nuvoloso. Da qui il buco.