Parlando di tempo, del più e del meno, capita spesso di leggere o sentir dire qualcosa del tipo “Pensa se tutta questa pioggia fosse arrivata in pieno inverno! Sarebbe stata una gran bella nevicata!”. Oppure “Con quest'alta pressione a gennaio ci sarebbe stato il gelo vero”, e altro ancora.

Tendiamo, insomma, a fare paragoni e confronti fra periodi dell'anno con la stessa configurazione di alte e basse pressioni con una certa naturalità. Ma non ci rendiamo conto che in verità non sono confronti possibili, o comunque non hanno ragione di essere.

Prendo ad esempio il rinforzo del vento previsto sul Centro-Sud Italia nella giornata di domani.

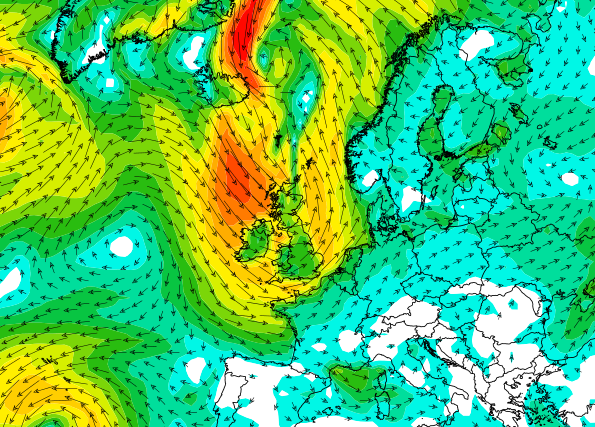

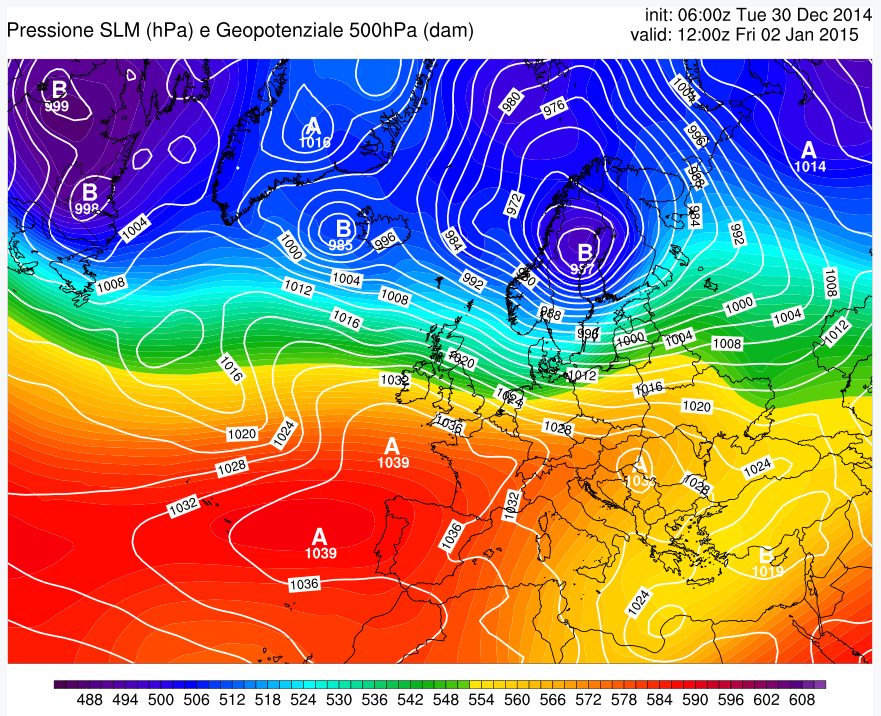

Il tutto nasce dal lago di aria fredda che in questi ultimi 5-7 giorni si è formato sui Balcani per effetto di una profonda bassa pressione alimentata da aria strappata via dall'Artico.

Adesso questa bassa pressione si è dissolta, e oggi ce ne siamo resi conto anche dall'attenuazione del vento. Ma il lago freddo sui Balcani è rimasto! E vicino – tra l'Adriatico, il Tirreno, l'Egeo e l'aperto Mediterraneo – ci sono mari ancora tiepidi, se non caldi, sovrastati da aria carica di umidità!

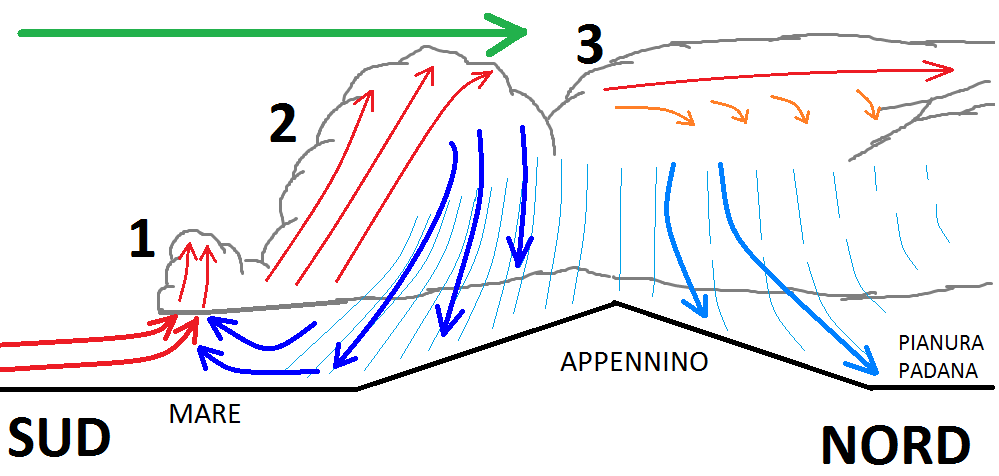

Il contrasto tra terraferma e mare insomma c'è, e non potrà che portare al travaso dell'aria fredda verso le zone con pressioni più basse, in mare aperto.

Ecco quindi spiegato il ritorno del vento tra domani e sabato.

Viene da pensare, intuitivamente, che una situazione del genere in pieno inverno avrebbe portato probabilmente al vero e proprio gelo: i Balcani sarebbero infatti stati coperti dalle nevicate dei giorni precedenti, e le raffiche in arrivo da laggiù avrebbero pilotato verso di noi l'aria stabile e ghiacciata che si sarebbe formata a ridosso del suolo.

Sì, ok. Ma … peccato che il vento forse sarebbe stato ben più fiacco, se non del tutto assente!

Il mare infatti sarebbe stato ben più fresco di adesso, e l'aria ben più asciutta per la minore evaporazione dalla superficie. Insomma, come risultato contrasti più fiacchi, e di fatto pochi effetti sull'Italia.

Questo è un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri già incontrati su blog, social e quotidiani.

Quindi l'invito che faccio è: abituatevi ad adattare considerazioni del genere al periodo dell'anno cui vi riferite.