Non è certo difficile intuire quante difficoltà incontrino quelle perturbazioni che, in arrivo da nord, devono affrontare l’impegnativo superamento della catena alpina.

Non è certo difficile intuire quante difficoltà incontrino quelle perturbazioni che, in arrivo da nord, devono affrontare l’impegnativo superamento della catena alpina.

Le masse d’aria di origine polare e di natura marittima che nel semestre estivo si trovano a fluire per motivi sinottici verso meridione, scorrono sopra territori orograficamente tormentati (Scandinavia, Baltico) con continua alternanza di terraferma e mare. Sono così costrette a misurarsi con diversi “sobbalzi” termici e meccanici che ne rimescolano lo spessore. A costo di un lieve riscaldamento, la nostra massa d’aria ha così acquistato ora un notevole spessore verticale, anche oltre i 3.000 metri.

In questo modo può agevolmente superare la catena alpina, un po’ come fa un’alta onda del mare quando si approssima ad una scogliera più bassa. L’onda si infrange ma dalla parte riparata ricadono cascate di schiuma e si forma una nuova onda più piccola e disordinata.

E allora immaginiamo il nostro fronte freddo che, una volta impattate le Alpi da nord, le abbraccia ondulando vistosamente: è il primo passo che porterà ad un sensibile peggioramento del tempo anche sul versante padano. L’aria fredda irromperà dapprima dalla porta della Bora, poichè da quel lato le montagne sono meno elevate, lo stramazzo dal lato piemontese e lombardo invece tarderà di alcune ore.

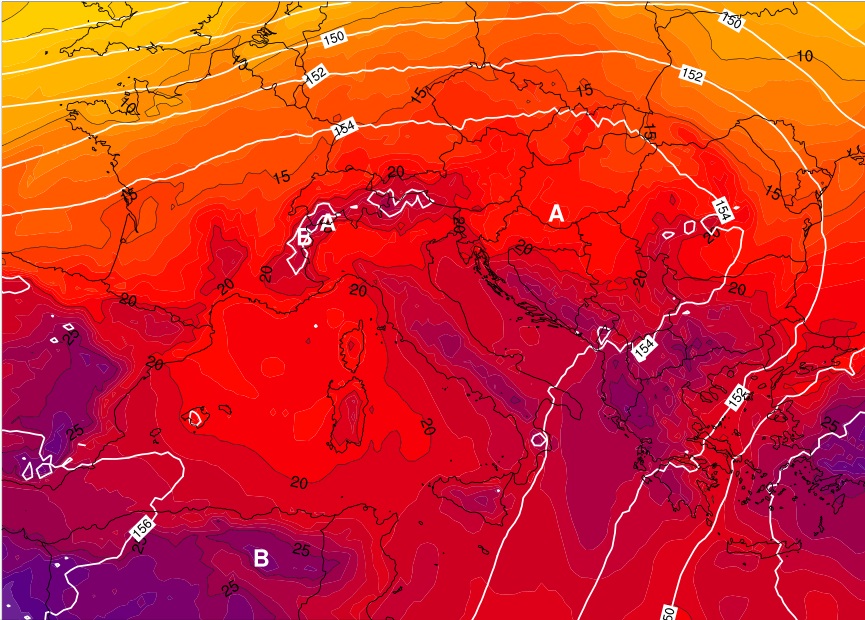

Nel semestre estivo la sequenza dei fenomeni, solitamente temporali violenti accompagnati da grandinate e eventuali fenomeni vorticosi, è la seguente (lo possiamo vedere anche dalle figure che seguono:

1 – Il fronte freddo si approssima alle Alpi

2 – La massa nuvolosa frontale abbraccia i versante esteri della chiostra alpina ondulando vistosamente (vedi figura).

3 – L’aria fredda penetra dalla porta adriatica prima e da quella ligure dopo e il fronte si spezza.

4 – Dietro il fronte spezzato si forma una linea di groppo post-frontale che scende dalle Alpi precipitando veloce verso la val Padana.

Questa situazione porta dunque una sequenza di forti temporali a partire dal Triveneto, in particolare le Venezie, con coinvolgimento successivo della pianura lombarda, basso Piemonte ed Emilia Romagna. Intanto i primi rovesci si preparano sulla Liguria per ingresso del Libeccio freddo. Il fronte si sta spezzando. La linea di confluenza che deriva dalla saldatura tra le masse nuvolose entranti è già pronta e sfonda poi da nord investendo anche la Valle d’Aosta, il Piemonte e ancora la Lombardia.

Al suo seguito si avrà una rapida e consistente discesa delle temperature per ingresso ovunque del vento da nord e la possibilità di nevicate sulle Alpi a quote magari anche modeste per la stagione. Solo il seguito della massa d’aria, solitamente più asciutto, potrà dar luogo a un miglioramento ma non prima della giornata successiva. Torneranno cieli tersi, tempo molto fresco e ventoso ma ancora possibilità di rovesci pomeridiani a macchia di leopardo per la presenza solitamente di ulteriori pacchetti di aria fredda in quota.

Preme sottolineare che proprio la natura turbolenta dei processi fisici coinvolti spesso può ricadere in una certa approssimazione prognostica. Questa mancanza può venire risolta in ambito previsionale introducendo il valore aggiunto della possibile percezione del tempo che farà, ovvero indicando la possibilità di fenomeni temporaleschi a macchia di leopardo, facendo intendere che questi ultimi potranno colpire duro a scala locale, ma parimenti a scala locale, lasciare all'asciutto molti altri.

Luca Angelini

Avanti, siamo sinceri: chi di noi non ha ancora letto o sentito che la prossima estate sarà una stagione da record? Si certo, esattamente come avrebbe dovuto esserlo lo scorso inverno, così come avrebbe dovuto esserlo la scorsa estate e così via… Ora, per non rimanere imbrigliati nella rete delle falsità, alias meteo-climabufale, propinate ormai quotidianamente dalle fonti più disparate, non ci rimane che uscire dall'indotto e tornare a ragionare con la nostra testa. Non servono chissà quali conoscenze tecniche per comprendere le cause che, se operanti in sinergia, possono portare ad una stagione estiva più calda della norma. Andiamo dunque ad analizzarle. Non ci sarà difficile tenerle a mente.

Avanti, siamo sinceri: chi di noi non ha ancora letto o sentito che la prossima estate sarà una stagione da record? Si certo, esattamente come avrebbe dovuto esserlo lo scorso inverno, così come avrebbe dovuto esserlo la scorsa estate e così via… Ora, per non rimanere imbrigliati nella rete delle falsità, alias meteo-climabufale, propinate ormai quotidianamente dalle fonti più disparate, non ci rimane che uscire dall'indotto e tornare a ragionare con la nostra testa. Non servono chissà quali conoscenze tecniche per comprendere le cause che, se operanti in sinergia, possono portare ad una stagione estiva più calda della norma. Andiamo dunque ad analizzarle. Non ci sarà difficile tenerle a mente. Una volta insediato l'anticiclone africano rimane l'ultimo tassello per avere un'estate insopportabile: la mancanza di precipitazioni, magari già nella stagione primaverile. Questo perchè se il terreno è secco, il riscaldamento solare cede all'aria tutta l'energia e quindi il calore, mentre in caso di terreno umido o bagnato parte di questo calore verrebbe utilizzato per il processo di evaporazione e manterrebbe le temperature complessivamente meno elevate.

Una volta insediato l'anticiclone africano rimane l'ultimo tassello per avere un'estate insopportabile: la mancanza di precipitazioni, magari già nella stagione primaverile. Questo perchè se il terreno è secco, il riscaldamento solare cede all'aria tutta l'energia e quindi il calore, mentre in caso di terreno umido o bagnato parte di questo calore verrebbe utilizzato per il processo di evaporazione e manterrebbe le temperature complessivamente meno elevate. Pranzo all'aperto: che tempo farà tra una settimana alle ore 13.00 a Roma, Villa Borghese? Mano allo smartphone e il tempo non ha più misteri. La risposta corretta invece sarebbe un'altra: just an illusion, traduzione italiana: previsione impossibile.

Pranzo all'aperto: che tempo farà tra una settimana alle ore 13.00 a Roma, Villa Borghese? Mano allo smartphone e il tempo non ha più misteri. La risposta corretta invece sarebbe un'altra: just an illusion, traduzione italiana: previsione impossibile.  Dunque, riassumendo: discretizzazione, interpolazione, aggiungiamoci anche insufficienza o eventuali inesattezze dei dati iniziali, passi di griglia di 100 chilometri, e siamo solo al tempo che fa tra un'ora! Ma facciamo anche un passo indietro: andate a controllare la vostra APP: vi sta rappresentando correttamente il tempo di che fa adesso? Si, no, forse… e poi, risoluzioni minime di 100 chilometri e noi ci illudiamo di conoscere il tempo su un quartiere di Roma tra una settimana? Se, come diceva il buon Lorenz, un piccolo errore ai dati iniziali, causa un processo a cascata che, nel processo di previsione, fa crescere l'errore in via esponenziale con il passare dei giorni, va da sè che le nostre APP nel giro di poche ore diventano uno strumento assolutamente inutile, addirittura dannoso per chi depone in esso false speranze. Non ci credete? Provate, interrogate le vostre APP, chiedete il tempo previsto sulla vostra località tra 15 giorni a una data ora, annotate i dati previsti in questo momento e poi andateli a ricontrollare tra un'ora, tra sei ore, domani, dopodomani, giorno dopo giorno. Non avrete che prender nota dei numerosi voltagabbana, di tastare con mano la loro quasi totale inutilità.

Dunque, riassumendo: discretizzazione, interpolazione, aggiungiamoci anche insufficienza o eventuali inesattezze dei dati iniziali, passi di griglia di 100 chilometri, e siamo solo al tempo che fa tra un'ora! Ma facciamo anche un passo indietro: andate a controllare la vostra APP: vi sta rappresentando correttamente il tempo di che fa adesso? Si, no, forse… e poi, risoluzioni minime di 100 chilometri e noi ci illudiamo di conoscere il tempo su un quartiere di Roma tra una settimana? Se, come diceva il buon Lorenz, un piccolo errore ai dati iniziali, causa un processo a cascata che, nel processo di previsione, fa crescere l'errore in via esponenziale con il passare dei giorni, va da sè che le nostre APP nel giro di poche ore diventano uno strumento assolutamente inutile, addirittura dannoso per chi depone in esso false speranze. Non ci credete? Provate, interrogate le vostre APP, chiedete il tempo previsto sulla vostra località tra 15 giorni a una data ora, annotate i dati previsti in questo momento e poi andateli a ricontrollare tra un'ora, tra sei ore, domani, dopodomani, giorno dopo giorno. Non avrete che prender nota dei numerosi voltagabbana, di tastare con mano la loro quasi totale inutilità. Tempeste di alta pressione: ne avete mai sentito parlare? Evidentemente no, dato che non possono esistere. La questione, a prima vista, potrebbe sembrare banale, tuttavia solo addentrandoci nel suo significato fisico e matematico, possiamo dimostrarlo nero su bianco. La soluzione del nostro quesito parte tracciando per prima cosa l'identikit delle nostre basse e alte pressioni: sul piano verticale una bassa pressione è una circolazioneche entro la quale convergono masse d'aria nei bassi strati. L'accumulo di aria , non potendo sfogare verso il basso (dove c'è il suolo) crea una colonna d'aria che salendo, toglie peso (ecco perchè si dice bassa pressione) rispetto alle zone circostanti. La salita provoca condensazione e quindi formazione di nubi e precipitazioni. L'alta pressione è l'esatto opposto: le masse d'aria convergono in quota e l'accumulo di aria che ne deriva, non potendo sfogare verso l'alto a causa del “tappo” opposto dalla stratosfera, crea una colonna d'aria che, scendendo, aggiunge peso rispetto alle zone circosanti (ecco perchè si parla di alta pressione). In questo caso l'aria in discesa incontra pressioni via via maggiori, dunque si comprime e si riscalda, dissipando le nubi e portando dunque il bel tempo.

Tempeste di alta pressione: ne avete mai sentito parlare? Evidentemente no, dato che non possono esistere. La questione, a prima vista, potrebbe sembrare banale, tuttavia solo addentrandoci nel suo significato fisico e matematico, possiamo dimostrarlo nero su bianco. La soluzione del nostro quesito parte tracciando per prima cosa l'identikit delle nostre basse e alte pressioni: sul piano verticale una bassa pressione è una circolazioneche entro la quale convergono masse d'aria nei bassi strati. L'accumulo di aria , non potendo sfogare verso il basso (dove c'è il suolo) crea una colonna d'aria che salendo, toglie peso (ecco perchè si dice bassa pressione) rispetto alle zone circostanti. La salita provoca condensazione e quindi formazione di nubi e precipitazioni. L'alta pressione è l'esatto opposto: le masse d'aria convergono in quota e l'accumulo di aria che ne deriva, non potendo sfogare verso l'alto a causa del “tappo” opposto dalla stratosfera, crea una colonna d'aria che, scendendo, aggiunge peso rispetto alle zone circosanti (ecco perchè si parla di alta pressione). In questo caso l'aria in discesa incontra pressioni via via maggiori, dunque si comprime e si riscalda, dissipando le nubi e portando dunque il bel tempo. tra loro. Se ne deduce che, all'aumentare delle forze di gradiente e di quella centrifuga si arriverà ad un punto in cui la forza di Coriolis si annullerà e poi diventerà addirittura negativa, quindi incapace di compensare le forze che agiscono verso l'esterno. Ecco che l'anticiclone si indebolisce e si dissipa. Non si arriverà mai ad una tempesta.

tra loro. Se ne deduce che, all'aumentare delle forze di gradiente e di quella centrifuga si arriverà ad un punto in cui la forza di Coriolis si annullerà e poi diventerà addirittura negativa, quindi incapace di compensare le forze che agiscono verso l'esterno. Ecco che l'anticiclone si indebolisce e si dissipa. Non si arriverà mai ad una tempesta. 2003 et al…. foschi presagi. Il repentino riscaldamento degli animi in quel della metà di aprile ha ben donde, viste le temperature che si sono raggiunte negli ultimi giorni. Non sono tanto i valori di picco, primo tra tutti gli oltre 30 gradi di Domodossola, a farci pensare, bensì l'andamento generale che ha visto impostarsi su due terzi dell'Italia un campo termico superiore alla media fino a 7-8 gradi per una settimana filata. Se calcoliamo che tale media si riferisce agli ultimi 30 anni, almeno 15 dei quali già in pieno Global Warming, la cosa fa ancor più pensare. E allora cosa scaturisce da tutti questi pensieri? Come sempre le leggi della Fisica e la loro traduzione concreta, ovvero la sinottica, ci tornano utili per capirne di più, senza farci abbagliare dai soliti dispensatori di meteorologia “alla spina”.

2003 et al…. foschi presagi. Il repentino riscaldamento degli animi in quel della metà di aprile ha ben donde, viste le temperature che si sono raggiunte negli ultimi giorni. Non sono tanto i valori di picco, primo tra tutti gli oltre 30 gradi di Domodossola, a farci pensare, bensì l'andamento generale che ha visto impostarsi su due terzi dell'Italia un campo termico superiore alla media fino a 7-8 gradi per una settimana filata. Se calcoliamo che tale media si riferisce agli ultimi 30 anni, almeno 15 dei quali già in pieno Global Warming, la cosa fa ancor più pensare. E allora cosa scaturisce da tutti questi pensieri? Come sempre le leggi della Fisica e la loro traduzione concreta, ovvero la sinottica, ci tornano utili per capirne di più, senza farci abbagliare dai soliti dispensatori di meteorologia “alla spina”. dai quadranti nord-occidentali. L’aria secca, come noto, si scalda rapidamente durante il giorno, grazie al generoso soleggiamento e inoltre, per quanto riguarda le zone sud-alpine e le regioni padane, ulteriore riscaldamento è dato da un debole effetto favonico prodotto proprio dai venti da di caduta nord-ovest sopra citati. Un piccolo contributo ma anche la goccia che fa traboccare il vaso: è la normalità che diventa anomalia. Da qui le temperature superiori alla media anche di 7-8 gradi, da qui il muro dei quasi 30 gradi a metà aprile.

dai quadranti nord-occidentali. L’aria secca, come noto, si scalda rapidamente durante il giorno, grazie al generoso soleggiamento e inoltre, per quanto riguarda le zone sud-alpine e le regioni padane, ulteriore riscaldamento è dato da un debole effetto favonico prodotto proprio dai venti da di caduta nord-ovest sopra citati. Un piccolo contributo ma anche la goccia che fa traboccare il vaso: è la normalità che diventa anomalia. Da qui le temperature superiori alla media anche di 7-8 gradi, da qui il muro dei quasi 30 gradi a metà aprile.

Mai una Pasqua fu così incerta come quella che ci stiamo apprestando a trascorrere. Parrebbe una osservazione attuale, eppure tutti gli anni l'episodio si ripete, quasi scontato, come se volesse rispettare con svizzera puntualità una vera e propria tradizione. Ne consegue che un campo minato come quello delle previsioni meteorologiche, già martoriato di suo, diventa un vero e proprio banco di prova per modelli, previsori e appassionati. Pensate che persino grandi personaggi del calibro di

Mai una Pasqua fu così incerta come quella che ci stiamo apprestando a trascorrere. Parrebbe una osservazione attuale, eppure tutti gli anni l'episodio si ripete, quasi scontato, come se volesse rispettare con svizzera puntualità una vera e propria tradizione. Ne consegue che un campo minato come quello delle previsioni meteorologiche, già martoriato di suo, diventa un vero e proprio banco di prova per modelli, previsori e appassionati. Pensate che persino grandi personaggi del calibro di  Cade come ogni anno il giorno 23 marzo è la ricorrenza dell'entrata in vigore dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, internazionalmente nota come WMO, World Meteorological Organization, posta in essere il 23 marzo del 1950. La Meteorologia moderna inizia da qui, 65 anni fa. L'istituzione nasce per diversi obiettivi scientifici, tra i quali spicca la

Cade come ogni anno il giorno 23 marzo è la ricorrenza dell'entrata in vigore dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, internazionalmente nota come WMO, World Meteorological Organization, posta in essere il 23 marzo del 1950. La Meteorologia moderna inizia da qui, 65 anni fa. L'istituzione nasce per diversi obiettivi scientifici, tra i quali spicca la In questi tempi di “qualunquismo meteorologico” dilagante, diviene sempre più importante sapersi destreggiare nei meandri della terminologia corretta, soprattutto per quanto concerne i fenomeni meteo. Eventi intensi, anomali o estremi: sembra sia tutto sotto uguale, tutto insieme dentro l'occhio del ciclone, passatemi la battuta, quasi a farci credere stia succedendo tutto adesso, dopo decenni o addirittura secoli di (improbabile) quiete meteo-climatica. Il primo passo per esporsi di meno e capirci di più è porre l’accento sulla frequenza con la quale si stanno manifestando in giro per il Mondo eventi meteorologici anomali. Una premessa: cos’è un evento meteorologico anomalo? E’ una qualsiasi evenienza meteo i cui parametri di riferimento numerici oltrepassano il limite medio statistico della rispettiva climatologia.

In questi tempi di “qualunquismo meteorologico” dilagante, diviene sempre più importante sapersi destreggiare nei meandri della terminologia corretta, soprattutto per quanto concerne i fenomeni meteo. Eventi intensi, anomali o estremi: sembra sia tutto sotto uguale, tutto insieme dentro l'occhio del ciclone, passatemi la battuta, quasi a farci credere stia succedendo tutto adesso, dopo decenni o addirittura secoli di (improbabile) quiete meteo-climatica. Il primo passo per esporsi di meno e capirci di più è porre l’accento sulla frequenza con la quale si stanno manifestando in giro per il Mondo eventi meteorologici anomali. Una premessa: cos’è un evento meteorologico anomalo? E’ una qualsiasi evenienza meteo i cui parametri di riferimento numerici oltrepassano il limite medio statistico della rispettiva climatologia. Il cambiamento climatico in atto sta variando la statistica degli eventi estremi, poichè allunga l’ “elastico” climatologico. Si battono record di caldo ma anche di freddo, di piovosità ma anche di siccità. Come i più esperti certamente ricorderanno,ogni fenomeno meteorologico presenta una stretta dipendenza dalle condizioni iniziali, ovvero: cambiando anche di poco le condizioni iniziali di un sistema, l’innesco e la successiva evoluzione dei fenomeni sarà molto diversa. Nella fattispecie: a scala globale l’atmosfera può contare su un maggior quantitativo di energia potenzialmente disponibile. A scala sinottica o locale questo surplus energetico può essere quantificato dall’analisi di particolari indici.

Il cambiamento climatico in atto sta variando la statistica degli eventi estremi, poichè allunga l’ “elastico” climatologico. Si battono record di caldo ma anche di freddo, di piovosità ma anche di siccità. Come i più esperti certamente ricorderanno,ogni fenomeno meteorologico presenta una stretta dipendenza dalle condizioni iniziali, ovvero: cambiando anche di poco le condizioni iniziali di un sistema, l’innesco e la successiva evoluzione dei fenomeni sarà molto diversa. Nella fattispecie: a scala globale l’atmosfera può contare su un maggior quantitativo di energia potenzialmente disponibile. A scala sinottica o locale questo surplus energetico può essere quantificato dall’analisi di particolari indici. L’INVERNO ANOMALO IN AMERICA: America a due velocità, nevicate record nell’East Coast, siccità in California, ma anche inverno primaverile dell’Alaska e gelate anomale in Florida. Son tutti ingranaggi appartenenti allo stesso meccanismo, quello del cambiamento climatico in atto. Qualcuno potrà obiettare, asserendo che la super-neve dell’East Coast è sintomo di un clima che si raffredda, viceversa osservando l’inverno particolarmente mite (compatibilmente con la media climatica del luogo) trascorso in Alaska, si potrebbe intendere il fenomeno opposto. Analogamente sostenere che l’Artico non è mai stato così caldo dall’ultimo grande periodo inter-glaciale, ovvero da 125.000 anni, non dimostra nulla.

L’INVERNO ANOMALO IN AMERICA: America a due velocità, nevicate record nell’East Coast, siccità in California, ma anche inverno primaverile dell’Alaska e gelate anomale in Florida. Son tutti ingranaggi appartenenti allo stesso meccanismo, quello del cambiamento climatico in atto. Qualcuno potrà obiettare, asserendo che la super-neve dell’East Coast è sintomo di un clima che si raffredda, viceversa osservando l’inverno particolarmente mite (compatibilmente con la media climatica del luogo) trascorso in Alaska, si potrebbe intendere il fenomeno opposto. Analogamente sostenere che l’Artico non è mai stato così caldo dall’ultimo grande periodo inter-glaciale, ovvero da 125.000 anni, non dimostra nulla. L’ALASKA RIDGE e la SICCITA IN CALIFORNIA: nel caso del nord America (ma situazioni analoghe sono individuabili anche a livello europeo) l’amplificazione dell’onda avviene a carico del cosiddetto “Alaska Ridge”, che consiste nello sviluppo e nello stazionamento di un campo di alta pressione anomalo tra lo Stretto di Bering e l’Alaska, con coinvolgimento di tutto il comparto occidentale nord-americano. Si pongono così in essere su queste zone le condizioni favorevoli a prolungati periodi siccitosi e più caldi della norma.

L’ALASKA RIDGE e la SICCITA IN CALIFORNIA: nel caso del nord America (ma situazioni analoghe sono individuabili anche a livello europeo) l’amplificazione dell’onda avviene a carico del cosiddetto “Alaska Ridge”, che consiste nello sviluppo e nello stazionamento di un campo di alta pressione anomalo tra lo Stretto di Bering e l’Alaska, con coinvolgimento di tutto il comparto occidentale nord-americano. Si pongono così in essere su queste zone le condizioni favorevoli a prolungati periodi siccitosi e più caldi della norma. evince che “Dagli anni ’90, modelli di jet-stream molto ondulati dovuti all’Amplificazione Artica, si stanno verificando sempre più spesso ed ora stanno interessando anche altre zone dell’emisfero settentrionale, imponendo un forcing attivo lungo tutte le quattro stagioni dell’anno.

evince che “Dagli anni ’90, modelli di jet-stream molto ondulati dovuti all’Amplificazione Artica, si stanno verificando sempre più spesso ed ora stanno interessando anche altre zone dell’emisfero settentrionale, imponendo un forcing attivo lungo tutte le quattro stagioni dell’anno.