Climatologia fisica: la neve sul pedemonte reggiano.

Localizzazione territoriale

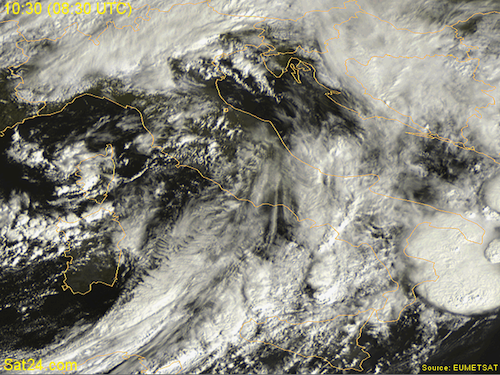

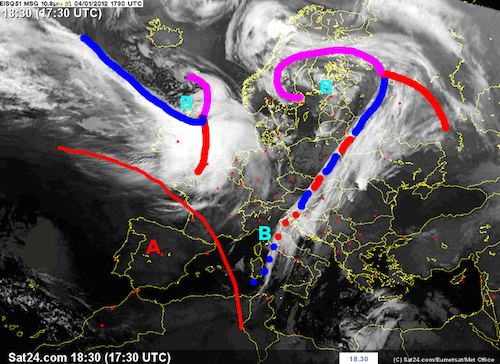

In questo studio si è condotta una prima analisi della climatologia fisica della neve nel comune di Albinea (166 m.s.l.m.). La località oggetto di rilevamento dei dati appartiene ad un'area geografica dalle caratteristiche tipiche e particolari, in riferimento alla climatologia di questa meteora, poiché essendo localizzata sul pedemonte (a circa dieci chilometri a sud del capoluogo Reggio Emilia) risente in misura maggiore, rispetto all'alta pianura reggiana, dell'effetto di sollevamento forzato, da parte dell'orografia appenninica, delle correnti (mediamente orientali) al suolo durante le nevicate in talune configurazioni bariche responsabili dei maggiori quantitativi di neve precipitata. La fascia pedecollinare rappresenta una linea immaginaria a partire dalla quale lo stau appenninico assume rilevanza particolare e rappresenta la seconda linea di frontiera naturale, dopo la linea immaginaria parallela alla via Emilia, che divide la bassa dall'alta pianura reggiana, che condiziona sensibilmente il clima locale rispetto alle zone circostanti, oltre a rappresentare limite di discontinuità in riferimento a determinati parametri meteorologici (ad esempio, la nebbia e la neve). I risultati di tale studio possono essere estesi, contestualizzati e considerati rappresentativi di tutta l'area geografica ai piedi della collina reggiana (comuni di Scandiano, Albinea, Quattro Castella e San Polo d'Enza) poiché appartenente ad un'unica zona climatica a scala provinciale che si differenzia nel regime delle nevicate solamente in talune configurazioni bariche che tendono a favorire il settore occidentale (bacino del fiume Enza) piuttosto che il settore orientale (bacino del fiume Secchia), mantenendo comunque un'omogeneità nei valori dei dati quando aggregati in archi temporali di più lungo raggio.

Base dati

La base dati utilizzata per questo studio è di proprietà di Marco Pifferetti, laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Bologna e docente di tecnologia presso un'istituto scolastico reggiano. Il Dott. Pifferetti è persona conosciuta e stimata negli ambienti della meteorologia amatoriale per il suo interesse circa la meteora neve e questa sua passione ha contribuito all'implementazione di un'eccezionale serie storica del fenomeno neve in riferimento alla località di Albinea (RE) ritenuta altamente affidabile vista l'autorità del Dott. Pifferetti in materia di rilevazione dati, rigorosamente a norma OMM. Ai fini della costruzione del clima di riferimento si è considerato il periodo temporale trentennale che intercorre tra la stagione 1980-1981 e la stagione 2009-2010. Si rammenta che per stagione delle nevicate s'intende il semestre Novembre – Aprile. Per quanto riguarda l'analisi del fenomeno in funzione del tempo (analisi della serie storica) si è utilizzato il periodo che intercorre tra la stagione 1976-1977 e la stagione 2011-2012 (dato provvisorio al mese di Marzo 2012).

Distribuzione statistica dei dati

Da una prima analisi grafica della quantità di neve precipitata (inclusi anche tutti i casi in cui la precipitazione non ha prodotto accumulo al suolo pari ad almeno un centimetro), in differenti aggregazioni temporali, emerge subito la caratteristica saliente della distribuzione dei dati, caratterizzata da forte asimmetria e dalla presenza di una classe modale collocata in prossimità dell'estremo inferiore. Questo fatto è di estrema importanza sia da un punto di vista statistico sia da un punto di vista climatologico in senso stretto (come verrà illustrato meglio in seguito) in quanto la presenza di una così marcata asimmetria collocata in prossimità della coda inferiore della distribuzione significa che la maggior frequenza degli eventi nevosi si discosta, talvolta anche sensibilmente, dalla semplice media aritmetica che, pertanto, non risulta così rappresentativa della sintesi del fenomeno oggetto di studio. Spesso tale indice di tendenza centrale si colloca al di fuori della classe di massima frequenza. Molto più rappresentativa risulta in questi casi la mediana cioè quel valore assunto dalle unità statistiche che si collocano esattamente nel centro della distribuzione. Disallineamenti, anche marcati, tra norma (o classe modale), mediana e media escludono immediatamente la possibilità di utilizzare una distribuzione normale (o gaussiana) quale modello teorico di riferimento nell'analisi dati. A tal fine si è utilizzata la distribuzione di Wakeby (a 5 parametri) quale modello teorico di riferimento. A livello accademico, tale distribuzione è impiegata anche in idrologia nello studio del regime di piena. Per quanto concerne l'analisi della dinamica temporale del fenomeno (analisi della serie storica della quantità di neve precipitata) si è analizzata la tendenza di lungo periodo mettendo in evidenza il trend sottostante ed attraverso l'utilizzo di differenti indicatori ciclici si è andati alla ricerca dell'esistenza di componenti stabili. Infine, da una prima analisi dei dati relativi al numero di giorni di neve precipitata e al numero di giorni di neve al suolo è risultato, come nel caso della quantità di neve precipitata, la presenza di una distribuzione unimodale asimmetrica con maggior frequenza collocata in prossimità della coda inferiore. In questi casi, però, il disallineamento tra norma, mediana e media risulta meno marcato e tutti i valori tendono a rientrare all'interno della classe modale. In particolare, non si rilevano differenze così rilevanti tra media e mediana, pertanto si è deciso di utilizzare la media aritmetica semplice quale indicatore rappresentativo della tendenza centrale della distribuzione dei dati rilevati.

Grafico 1 – Distribuzione di Wakeby a 5 parametri (59,093 / 0,16746 / 0 / 0 / -2,0498). L'allineamento lungo una linea retta delle coppie di valori (probabilità teorica, probabilità empirica) è sintomo di buona approssimazione della realtà empririca da parte del modello teorico di riferimento.

Neve precipitata

La neve sul pedemonte reggiano è un fenomeno meteorologico che si manifesta nell'arco di un semestre che ricomprende la parte finale della stagione autunnale (mese di Novembre), l'intero trimestre climatologico invernale (Dicembre, Gennaio e Febbraio) e la fase iniziale primaverile (Marzo ed Aprile). Nell'arco dei 36 anni analizzati non si è trovato riscontro di nevicate nei restanti mesi dell'anno. Ciò non significa che è impossibile il verificarsi di questo evento al di fuori di questo semestre (ad esempio nevicata in Ottobre o in Maggio) ma piuttosto che è altamente improbabile. Per questo motivo, a livello climatologico la stagione della neve è circoscritta al semestre Novembre – Aprile. Durante il trentennio di riferimento, 1980/81 – 2009/10, la quantità media di neve precipitata è risultata pari a 48 cm, con un minimo di 3 cm ed un massimo di 144 cm. Importante osservare come la mediana si colloca ad un valore pari a 36 cm e la classe modale è ricompresa nel range 0 – 30 cm. Come già evidenziato, tale disallineamento della media aritmetica semplice e della mediana, rispetto alla classe modale, contestualmente alla presenza di una forte asimmetria concentrata nella coda inferiore della distribuzione dei dati, assumono il significato, strettamente climatologico, che la neve rappresenta certamente un evento piuttosto comune per l'area oggetto di studio (oltre 311 nevicate rilevate in oltre 30 anni di osservazioni) ma la quantità di neve precipitata in un'intera stagione è modesta stante il fatto che nel 47% dei casi non si oltrepassa il limite dei 30 cm e nell'83% dei casi non si superano i 90 cm nell'arco di sei mesi.

Grafico 2 – Dall'analisi grafica è possibile osservare la presenza di una classe modale (0 – 30 cm) collocata sull'estremo inferiore della distribuzione di frequenza, raggruppante oltre il 45% dei casi osservati. Il passaggio alla successiva classe (30 – 60 cm) prevede un rapido decremento dei casi osservati che mostrano tendenza a diminuire in modo apporssimativamente esponenziale all'aumentare della quantità di neve precipitata.

Ragionando in termini assoluti probabilmente si è portati a trarre conclusioni errate dettate dal fatto che l'unità di misura adottata, cioè i cm, lascia pensare che 90 cm di neve in una stagione siano piuttosto elevati e significativi. Se osserviamo la situazione in termini probabilistici lo scenario risulta molto più nitido e comprensibile. Ad esempio, superare il limite di neve precipitata in una stagione, pari a 30 cm, presenta una probabilità teorica statistica del 57% circa, mentre superare il limite dei 60 cm presenta una probabilità del 32% circa e superare il limite dei 90 cm, appena il 17% circa. La probabilità di superamento di un determinato limite decresce in modo esponenziale con l'aumentare di tale limite. Questo comportamento è tipico dei fenomeni cosiddetti rari e contestualizzato al fenomeno oggetto di studio assume il significato che quantitativi significativi stagionali di neve precipitata non sono così comuni nell'area oggetto di studio. Infatti, annate come il 1984-1985 (114 cm), il 1985-1986 (142 cm), il 2003-2004 (129 cm) ed il 2009-2010 (144 cm) risultano piuttosto rare, 4 casi in oltre un trentennio e concentrati in periodi ravvicinati fra di loro, a conferma della singolarità delle configurazioni climatologiche dinamiche che sono all'origine di tali estremi.

Grafico 3 – Probabilità teorica di superamento stimata attraverso l'utilizzo di una distribuzione statistica di Wakeby a 5 parametri (59,093 / 0,16746 / 0 / 0 / -2,0498). E' evidente come la probabilità decresca in modo esponenziale all'aumentare della quantitatà stagionale di neve precipitata. Ad una probabilità teorica del 50% è associata una quantità pari a 37 cm in perfetta sintonia con il valore della mediana, pari a 36 cm, calcolato in via empirica.

Restringendo l'arco temporale di riferimento, i mesi più nevosi risultano Gennaio e Febbraio, rispettivamente, seguiti da Dicembre, Marzo, Novembre ed Aprile. In Novembre la probabilità empirica (si è utilizzato il dato della funzione di ripartizione empirica in quanto quella teorica si discostava sensibilmente dai dati osservati, nella coda inferiore, per effetto della scarsità di fenomeni nevosi nel mese) di assistere ad una nevicata con accumulo di almeno 1 cm risulta pari al 27% circa e gli eventi sono quasi tutti concentrati nel range 0 – 10 cm con probabilità teorica di superamento di circa il 6%. Ancor più rare risultano le nevicate nel mese di Aprile ove si contano solamente due casi in seno all'intera serie storica, Aprile 1991 (25 cm) e Aprile 2003 (4 cm). Per quanto riguarda i mesi invernali per eccellenza, la maggior frequenza si concentra nel range 0 – 20 cm per quanto riguarda Gennaio, con probabilità teorica di superamento pari al 25% circa, e nel range 0 – 15 cm per quanto riguarda il mese di Febbraio, con probabilità teorica di superamento pari al 22% circa. Il mese di Dicembre è caratterizzato da una classe modale 0 – 10 cm avente probabilità teorica di superamento pari al 25% circa ed il mese di Marzo presenta massima frequenza nella classe 0 – 15 con probabilità teorica di superamento pari al 10% circa.

Un aspetto molto importante del fenomeno è rappresentato dall'analisi della quantità di neve precipitata in seno ad un unico evento nevoso, intendendo come tale ogni singola manifestazione meteorica della durata anche di più giorni consecutivi. Generalmente una nevicata lascia sul terreno dagli zero agli 8 cm.

Grafico 4 – Un singolo episodio nevoso scarica normalmente fino a 8 cm di neve. Valori superiori a 24 cm sono considerati rari e limitati a configurazioni sinottiche particolari.

Entrando nel dettaglio, la probabilità teorica statistica di assistere ad un nevicata con accumulo è pari all' 83% circa e la probabilità di superamento della classe modale è stimata al 20% circa.

Grafico 5 – Anche in questo caso la probabilità di superamento decresce in maniera esponenziale, tendendo asintotticamente a zero, all'aumentare della quantità di neve precipitata. L'andamento asintottico rispetto all'asse delle ascisse (osservato in tutti i casi analizzati) ha un preciso significato statistico, cioè non è possibile escludere a priori che si possa manifestare un evento di intensità superiore rispetto a quanto osservato all'interno del campione statistico analizzato, pertanto la probabilità di superamento non risulterà mai nulla per nessun valore.

Giorni di neve e di neve al suolo

Come anticipato nelle note metodologiche, in questo caso si è adottata la media aritmetica semplice quale misura di sintesi rappresentativa di questo aspetto del fenomeno oggetto di studio. Sul pedemonte reggiano la climatologia dice che il valore normale del numero di giorni con neve durante una stagione è pari a 6 ed il numero di giorni di permanenza della neve al suolo (con copertura superiore al 30%) è stimato in 21 giornate, anche non consecutive.

Analisi serie storica

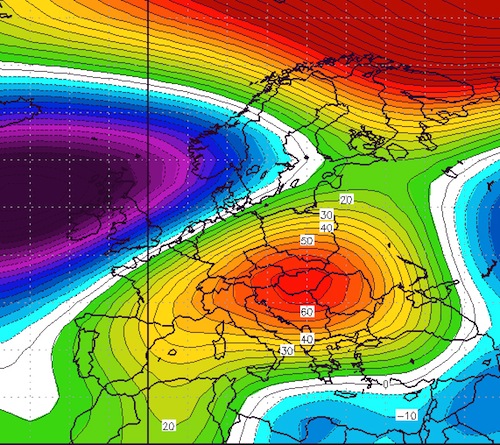

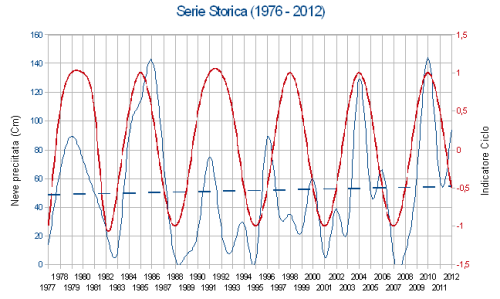

Della stagionalità del fenomeno si è già accennato in precedenza circoscrivendo il suo manifestarsi in un'arco temporale ben preciso, il semestre Novembre – Aprile. Passando da un'analisi statica (costruzione del clima di riferimento) ad un'analisi dinamica, in senso temporale, si è potuto mettere in risalto le componenti principali della serie storica, cioè il trend sottostante (o globale) ed il ciclo. Il risultato dell'analisi della tendenza di fondo di fatto è in grado di smontare il luogo comune che non esistono più le nevicate di un tempo e che la neve è un fenomeno in progressiva estinzione. Analizzando i picchi di precipitazione nevosa stagionale è evidente come a partire dagli anni '90 essi raggiungono livelli sempre più elevati con lo scorrere del tempo. Si passa dai 75 cm della stagione 1990-1991 agli 88 cm del 1995-1996, ai 129 cm del 2003-2004 fino ai 144 cm del 2000-2010. Se da un lato si osserva un certo grado di estremizzazione del fenomeno da un ulteriore punto di vista non può sfuggire l'andamento lineare crescente del trend sottostante all'intera serie storica. Anche la quantità media precipitata è in lieve ma progressivo aumento nel corso dell'ultimo ventennio. Balza immediatamente all'occhio come questa evoluzione sia inserita in un contesto dinamico caratterizzato da una robusta regolarità messa in evidenza dall'analisi della componente ciclica intrinseca alla serie temporale. Si è intercettata la presenza di un ciclo aperiodico della durata media di 6 anni (da minimo a minimo) all'interno del quale si susseguono i picchi sopracitati.

Grafico 6 – L'evoluzione temporale del fenomeno è caratterizzata dalla presenza di un trend lineare lievemente crescente (linea azzurra tratteggiata) e da una componente ciclica aperiodica (detrendizzata) della durata media di 6 anni (linea rossa). Sono evidenti i picchi crescenti a partire dagli anni '90 che si susseguono in seno ad un pattern ciclico piuttosto stabile. Le componenti trend e ciclo non trovano corrispondenza nei valori della scala di sinistra pertanto non possono essere utilizzate per stimare ordini di grandezza quantitativi.

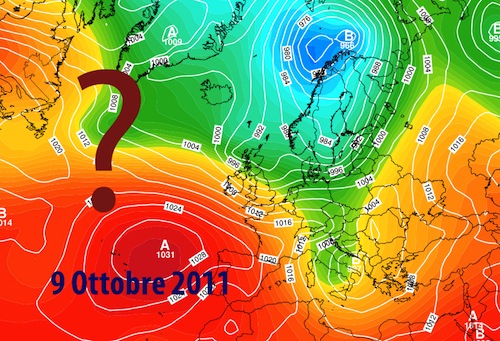

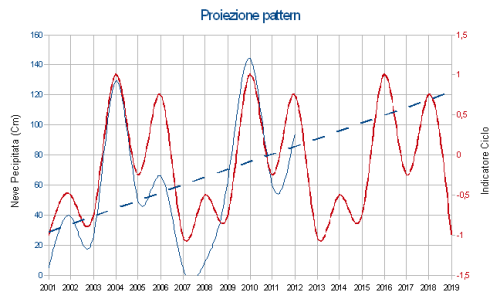

Scomponendo ulteriormente il ciclo dominante in ulteriori regolarità di ordine inferiore è stato possibile isolare il pattern caratteristico dell'andamento temporale del fenomeno che, oltre ad un accrescimento della conoscenza, permette di effettuare delle estrapolazioni fuori dal campione nel tentativo di proiettare l'evoluzione futura delle nevicate sul pedemonte reggiano. Tale proiezione ha natura esclusivamente statistico-probabilistica e permette di fare alcune interessanti considerazioni di carattere qualitativo. Nel corso dei prossimi 6-7 anni il quantitativo medio stagionale di precipazione nevosa dovrebbe continuare ad evolvere in seno ad un trend lineare lievemente crescente. Nel corso delle prossime due stagioni è assai probabile registrare un minimo ciclico in attesa di un futuro picco previsto intorno al 2016 che, data la natura del trend sottostante, dovrebbe attestarsi oltre i 130 cm e, probabilmente, superare il massimo di 144 cm del 2009-2010.

Grafico 7 – La linea rossa rappresenta la proiezione nel futuro del pattern (detrendizzato) che si è intercettato all'interno della serie temporale. Un minimo ciclico è atteso intorno al 2013 ed il successivo massimo ciclico è atteso intorno al 2016. La componente ciclo evolve in seno ad un trend lineare lievemente crescente. Tali previsioni hanno carattere strettamente statistico-probabilistico. Le componenti trend e ciclo non trovano corrispondenza nei valori della scala di sinistra pertanto non possono essere utilizzate per stimare ordini di grandezza quantitativi.