Ad inizio mese ci eravamo lasciati con una promessa, quella di una attesa di cambiamento invernale. Questa attesa sarà ben ripagata ? Prima di rispondere al quesito, evidenzio quali furono i punti di forza di quell’analisi. In primo luogo, la statistica ci diceva che la probabilità di avere un novembre mediamente anticiclonico, dopo un ottobre in cui l’oscillazione artica aveva chiuso in modo pesante, era molto elevata. E buona sarebbe la correlazione sull’indice AO con il successivo dicembre ad opera un ottobre molto anomalo, qualora sia seguito da un novembre anticiclonico su Europa centro-est.

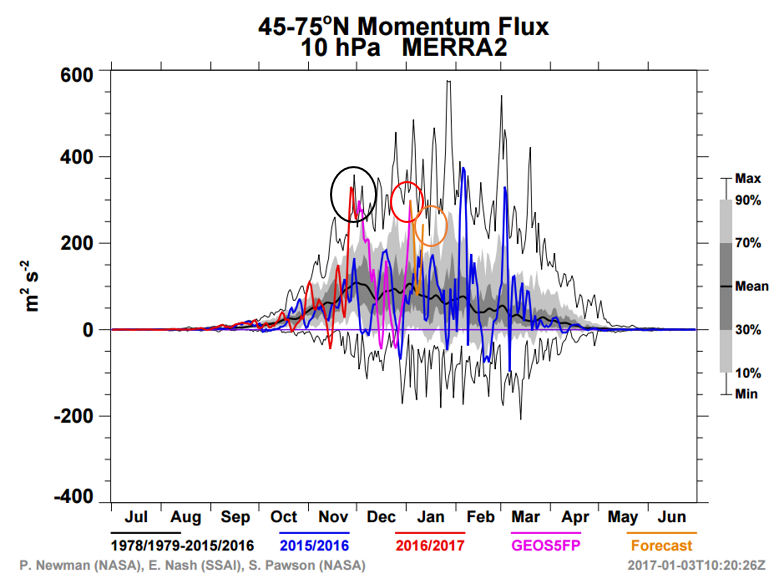

In secondo luogo, sull’Oceano Pacifico non si era, non siamo e nemmeno saremo a breve in presenza di forcing capaci di rafforzare il vortice polare. Il dilemma è tra un Nino Modoki, come nel 2009, e una Nada, che invece latita da tempo. Quando invece ci sarebbe voluta una Nina almeno moderata West-based o un Nino Est-based per annichilire le pulsazioni dinamiche intrusive in Artico dal settore Aleutinico. Ed infatti ecco che, dopo due volte in ottobre in cui per poco non si era avuto la separazione del vortice polare in due circolazioni distinte per sinergia dinamica delle due principali onde planetarie, adesso si arriva al completo split del VP.

In terzo luogo, tentativi di accoppiamento del vortice polare con la stratosfera, che si sta raffreddando oltre il normale ciclo radiativo, erano visti minati dal trasporto di calore dalle latitudini temperate degli oceani nei rispettivi settori nord-occidentali. Avevamo accennato agli oltre 3° dell’area menzionata nel 1970 da Radcliffe e Murray (RM), a cui si aggiunge l’area tra il Giappone e la Kamchatka Peninsula. In sostanza la dicotomia tra settore ovest e settore est di entrambi gli oceani enfatizza il meccanismo di risonanza in stratosfera delle due waves planetarie.

Infine ultima ma non ultima, la presenza della QBO molto negativa in bassa stratosfera (fino a 30 hPa) e già positiva in media stratosfera (dai 20 hPa in su), non appare una situazione particolarmente favorevole all’accoppiamento tra tropo-strato del vortice polare. La QBO negativa rafforza gli anticicloni subtropicali a svilupparsi in senso meridiano e ciò evidentemente disturba le sparate zonali sulle circolazioni sud e nord emisferiche. Tuttavia il trasporto sull’Artico del carburante-ozono per innescare i meccanismi che favoriscono l’accoppiamento dall’alto verso il disturbo dal basso non appare ancora sufficiente. La MJO fornisce solo ora tentativi di vita nei settori che a suo tempo definimmo come sensibili (fase 6 e 7).

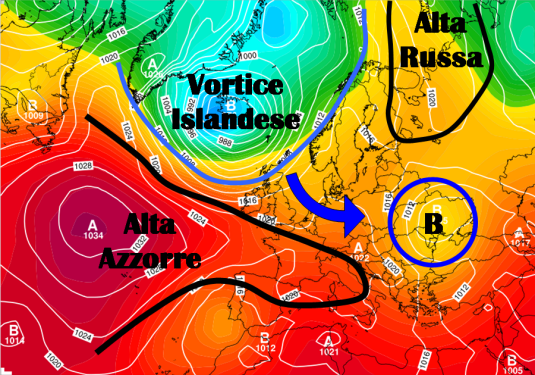

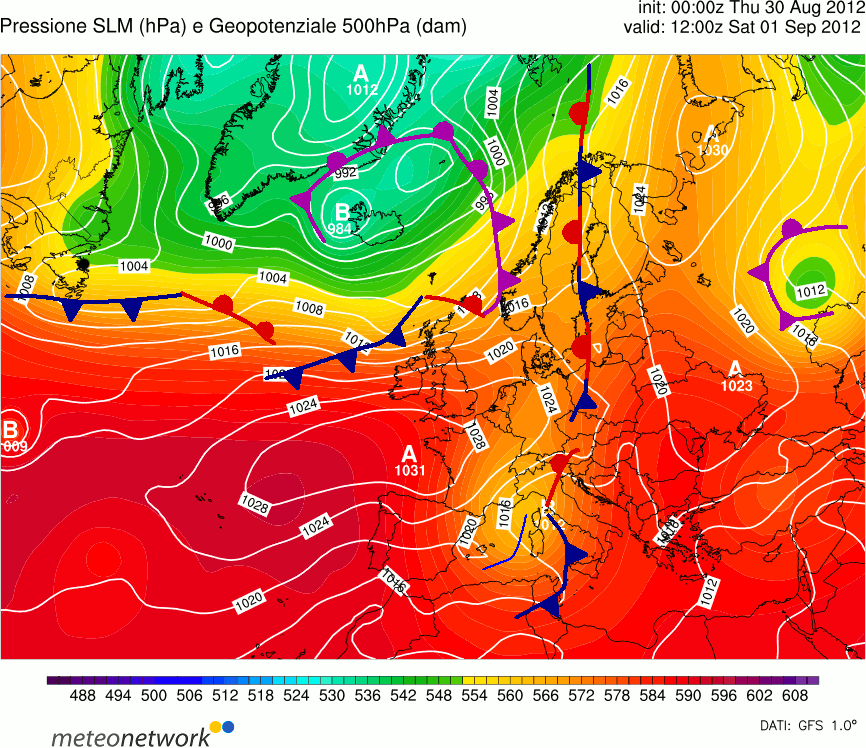

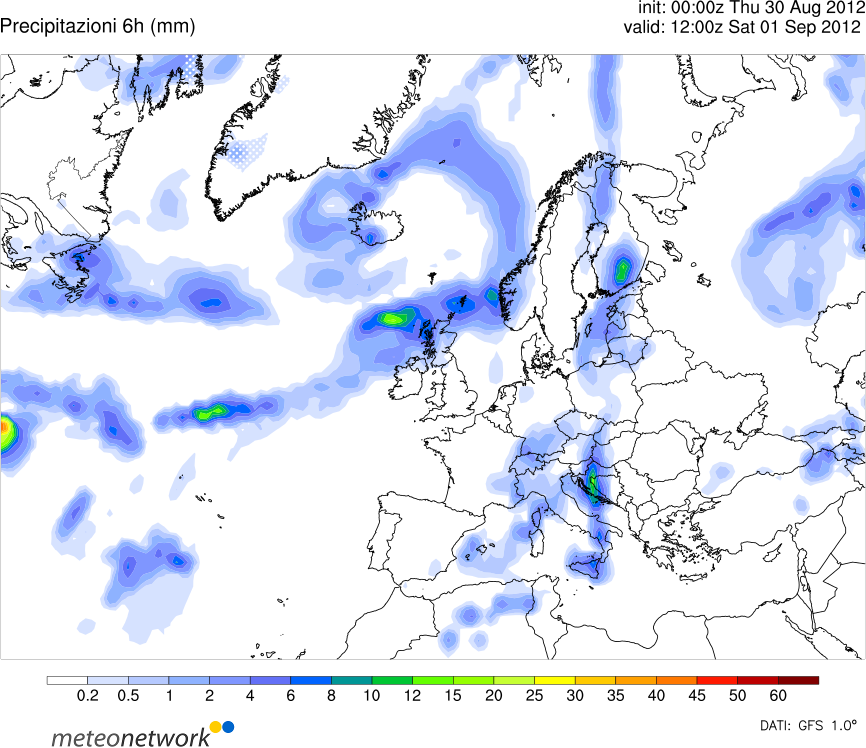

Nel campo previsionale, le conclusioni furono che la metà di novembre sarebbe stata seguita da una decina di giorni di alta subtropicale che si sarebbe estesa di nuovo dal sud-est Europa verso la Russia secondo un copione ben rappresentato negli ultimi tempi. In prospettiva poi si sarebbe ripresentata a noi una fase di negatività dell’indice AO e il pattern atteso in Europa, era un EUL (bassa pressione in Europa agganciata a saccatura artica). Rimaneva da capire ove si posizionava l’asse di saccatura. In interventi successivi su forum pensavo a un posizionamento un po’ più occidentale rispetto alla media (della figura teorica EUL).

A questa analisi va oggi aggiunto l’anomalia globale dei venti zonali delle medie latitudini (Global Wind Oscillation). Questo perché la GWO è esplosa in fase 5 e questo porta a un aumento significativo dell’anomalia che si riflette in ultima analisi nell’attrito sulla superficie. Soprattutto la transizione da una coppia di cicloni ad una di anticicloni subtropicali in W Pacifico porta dritta ad un treno d’onde in uscita dalla Siberia orientale che impatta nel lato opposto sulle Rockies. I disturbi dal basso nel brevissimo termine sono previsti in forte aumento.

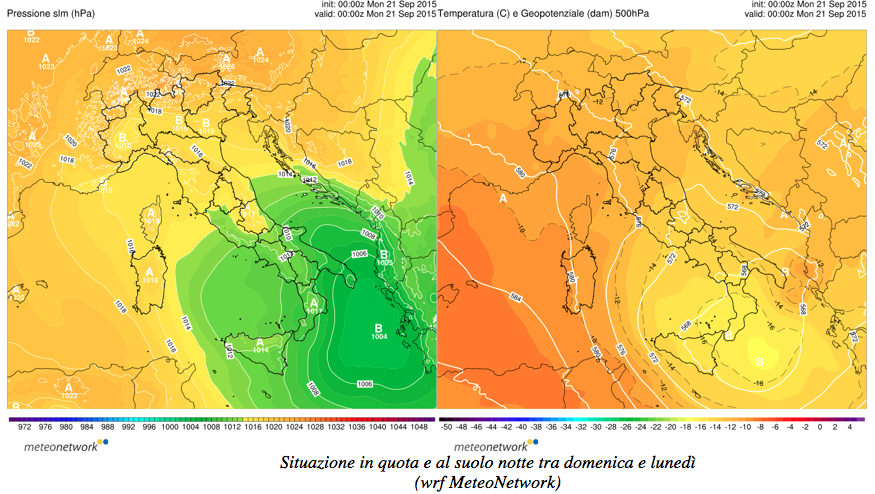

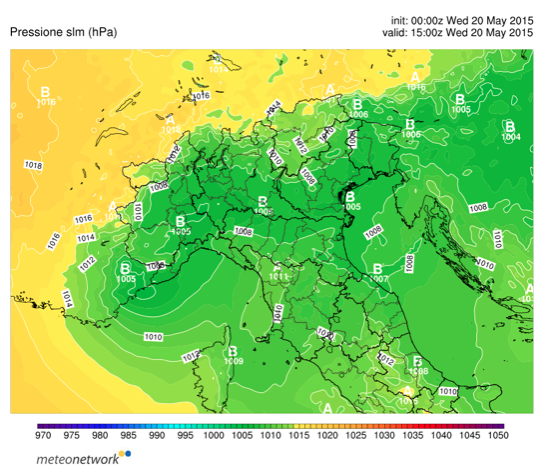

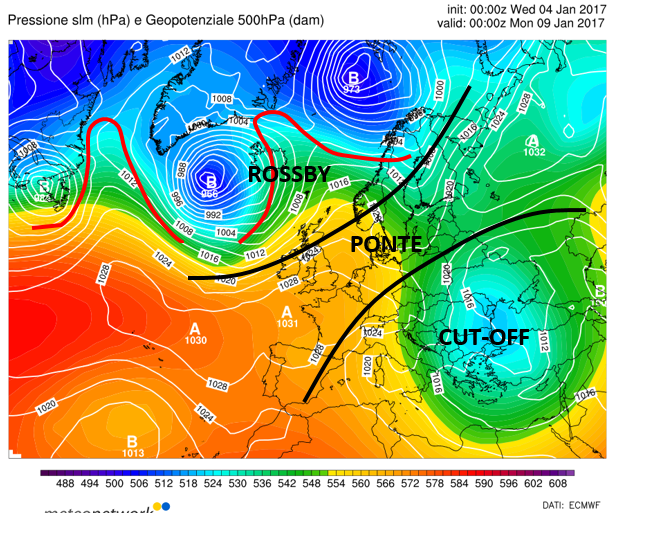

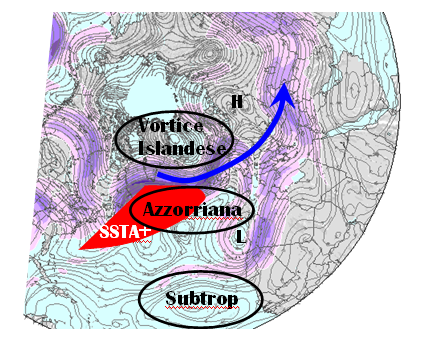

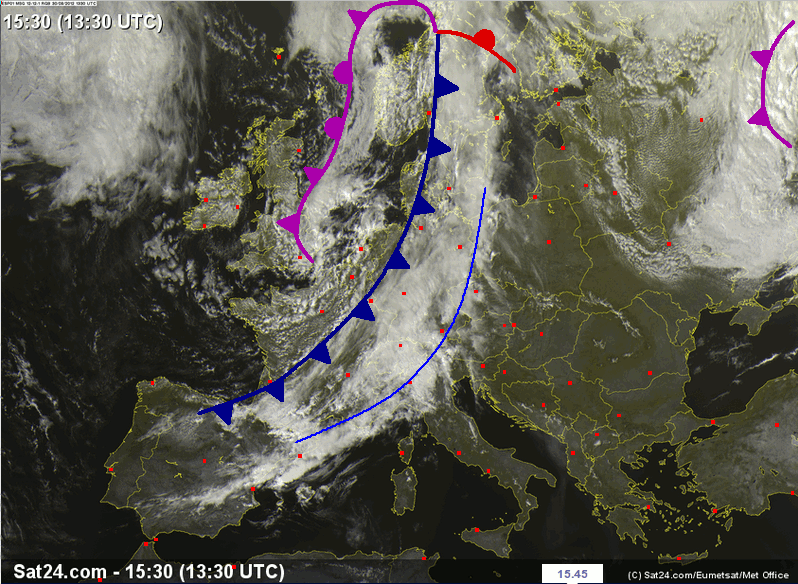

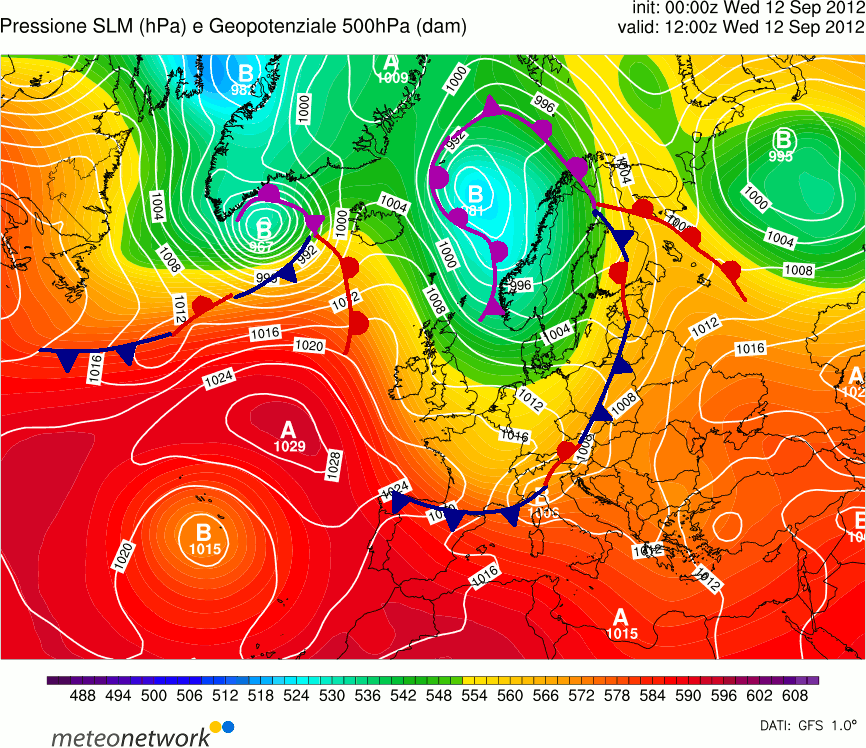

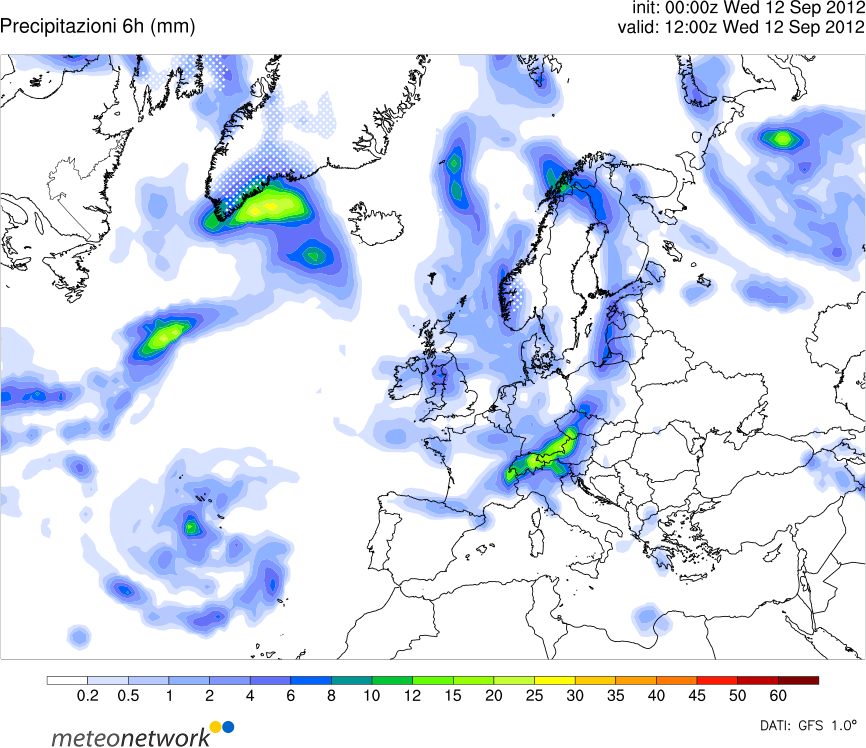

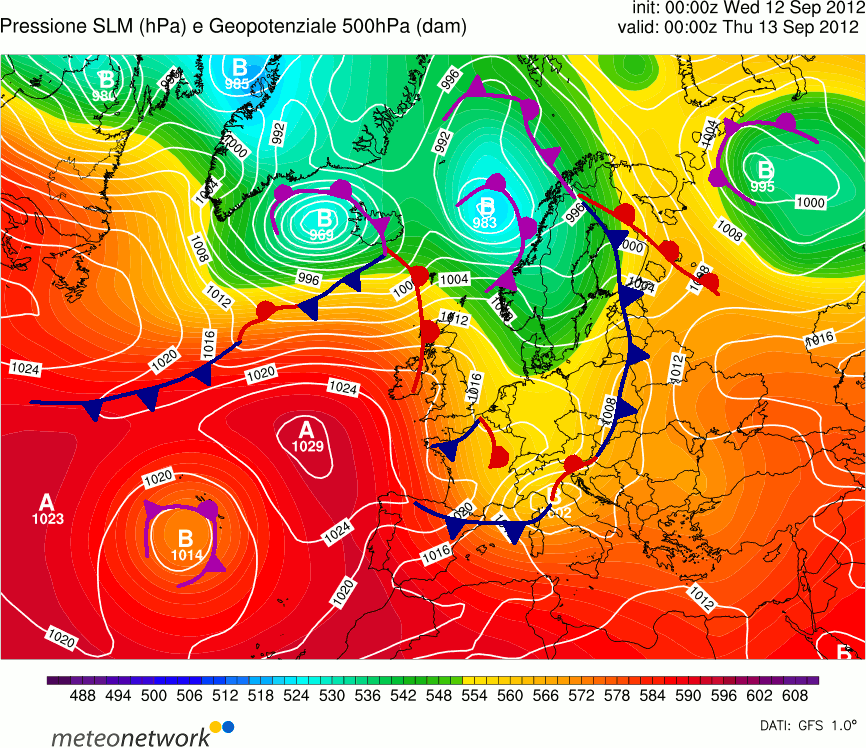

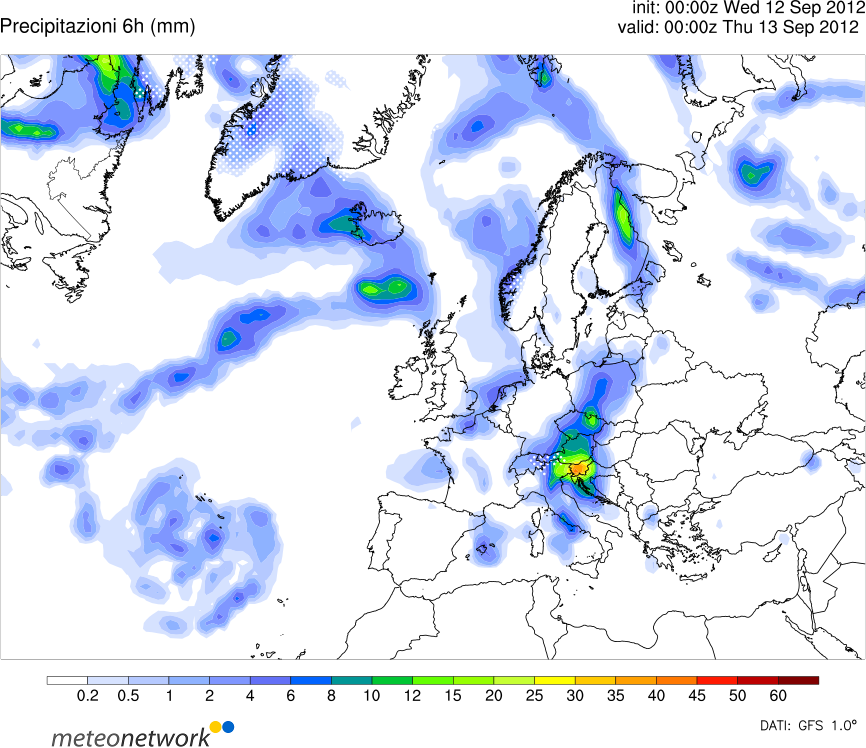

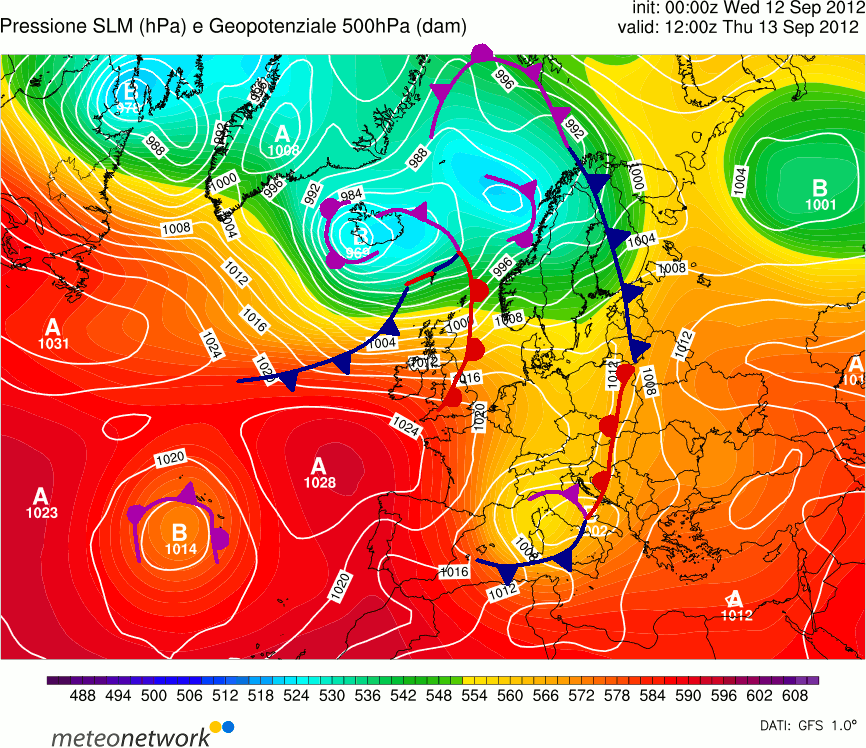

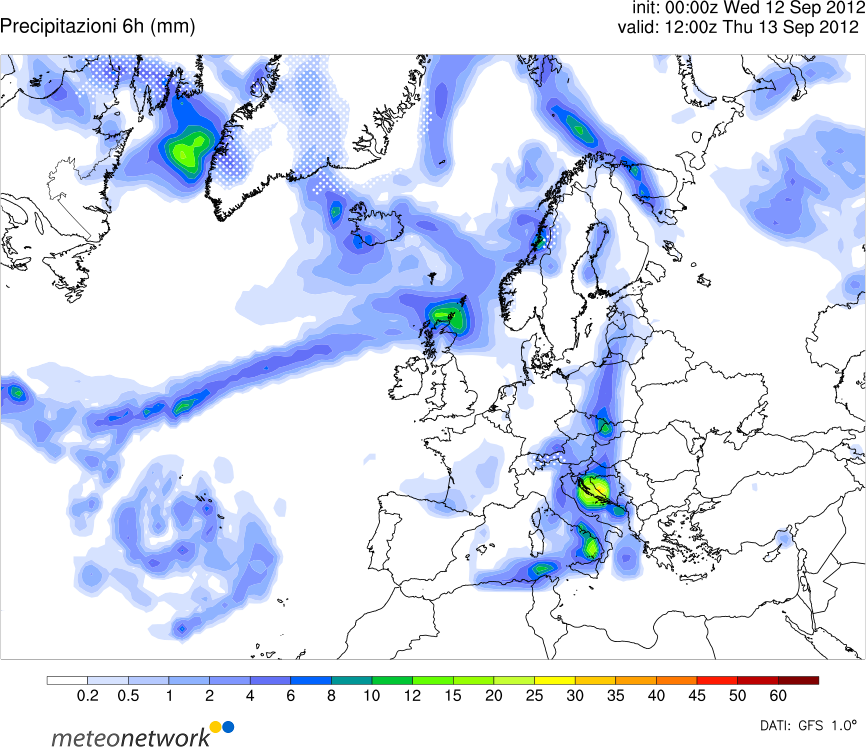

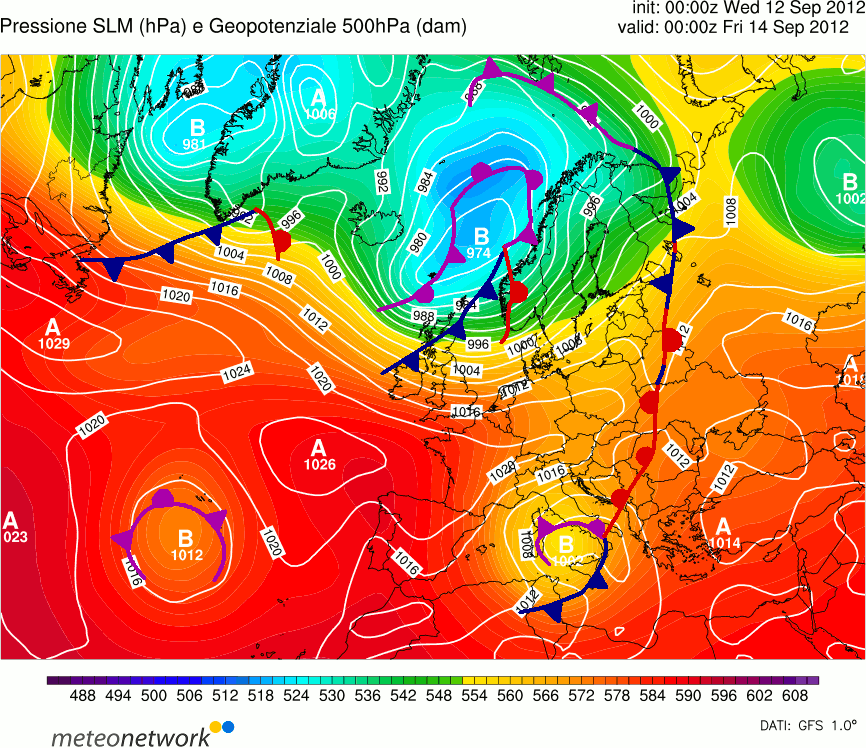

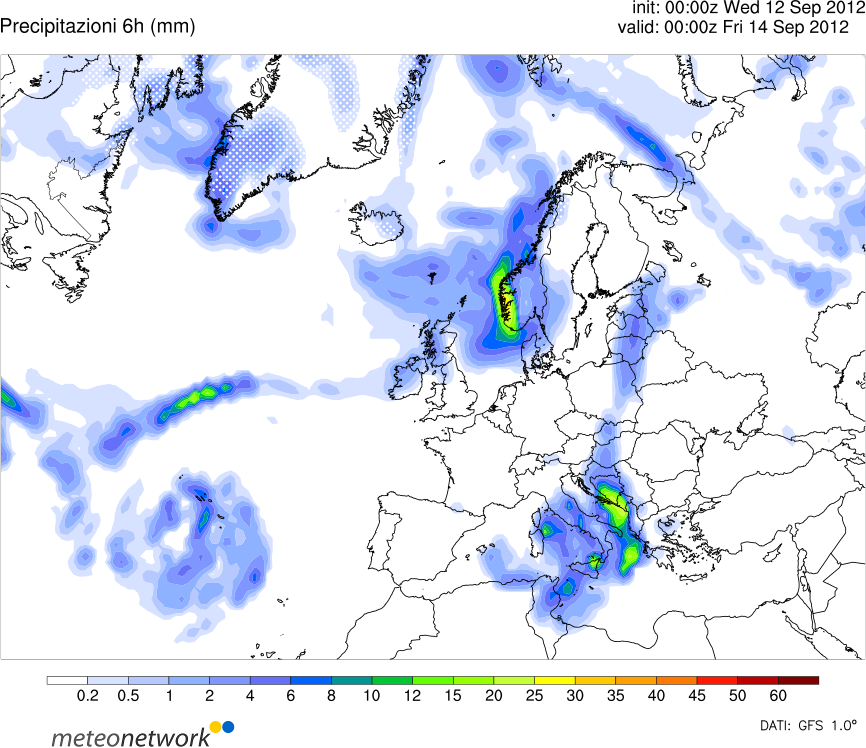

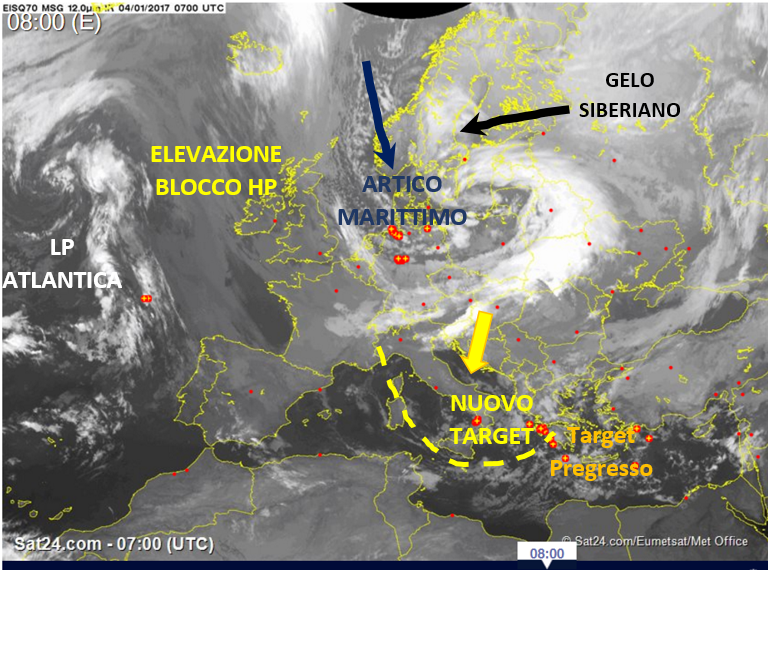

Figura 1. La pulsazione dinamica aleutinica entra come una lama nel vortice polare, incontrando la sua partner nord-atlantica. Il vortice polare è diviso in due circolazioni separate e quella eurasiatica si chiude in ovest Europa, sede dei maggiori contrasti tra la massa d’aria artica russa e quella mite oceanica. Un nuovo impulso umido probabilmente procrastinerà il pattern per la prima decade di dicembre.

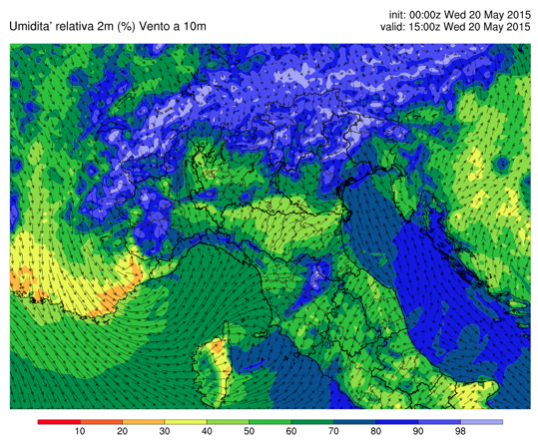

Campo previsionale. Ormai a così poche ore l’EUL più occidentale si conferma. Perché lo vedo più occidentale ? Seppur più rilassato del suo partner pacifico, osservo un treno d’onde in uscita verso l’Atlantico. Una di queste ondulazioni sarà raggiunta sull’ovest Europa dall’affondo artico seguito allo split del Vortice Polare localizzando il massimo evento invernale come da Figura 1.

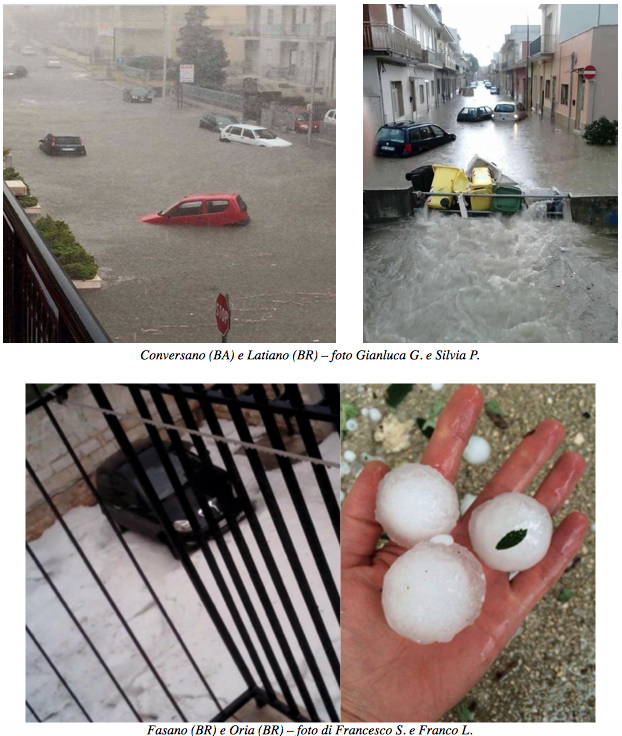

Se vogliamo, la linea bianca riflette un po’ la mia risposta al quesito in apertura: sicuramente chi sta dalla parte giusta di quella linea sarà ripagato, per gli altri occorre un supplemento d’indagine.