L’alluvione che ha colpito il Veneto tra la fine di Ottobre e i primi giorni di Novembre, ha provocato danni in 7 province, oltre 350 comuni di cui oltre 80 in modo grave.Migliaia di sfollati, due morti, oltre mezzo milione di persone coinvolte, chiusura di strade ed autostrade per giorni.

Lo staff di MeteoNetwork Veneto ha voluto analizzare l’evento straordinario che ha colpito duramente la regione, in due parti, la prima, parte sinottica a cura di Andrea Chini e Gianluca Ferrari, la seconda, parte descrittiva una sorta di diario giornaliero vissuto in prima persona da Francesco Dell’Orco.

Situazione a scala sinottica

di Andrea Chini e Gianluca Ferrari

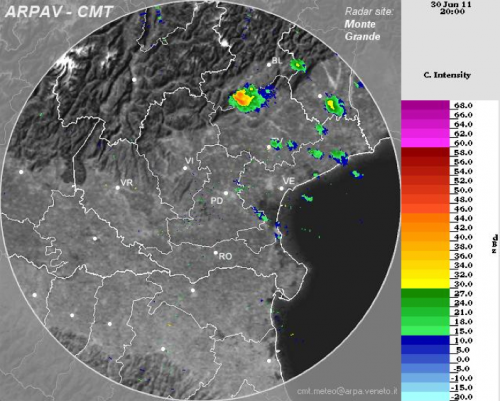

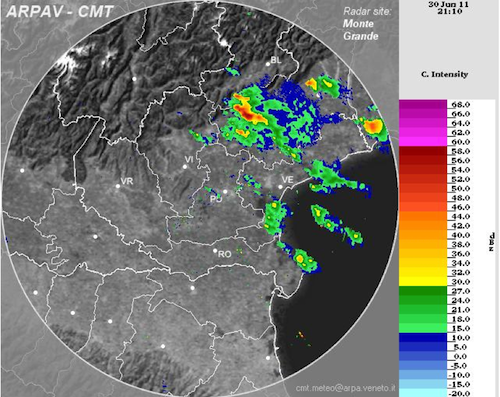

Tra la fine di Ottobre e l’inizio del mese di Novembre sull’Europa si è andata a configurare una situazione sinottica molto particolare, foriera di fenomenologia atmosferica molto violenta sulle regioni del Mediterraneo Centro-Occidentale: è proprio in questi giorni infatti che si è verificata l’alluvione nella Pianura Veneta che ha colpito soprattutto le province dell’est Veronese, del Vicentino e del Padovano.

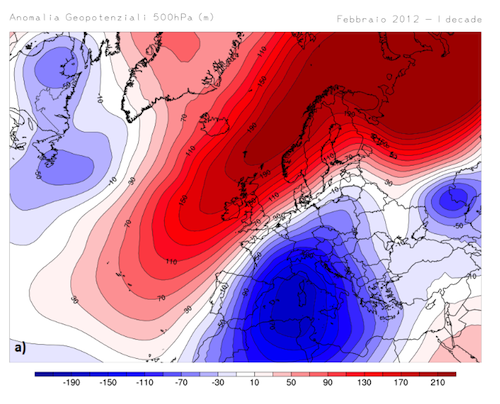

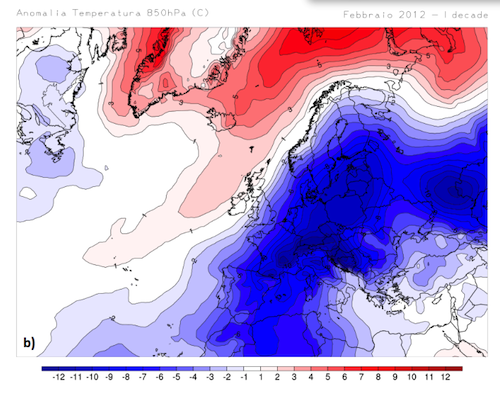

Come già accennato è di notevole importanza la configurazione sinottica di quei giorni: nella notte tra il 30 e il 31 Ottobre era già evidente un’ampia ondulazione del campo geopotenziale a W della Francia con annesso profondo minimo al suolo contrapposto ad un promontorio anticiclonico presente sull’Europa Orientale.

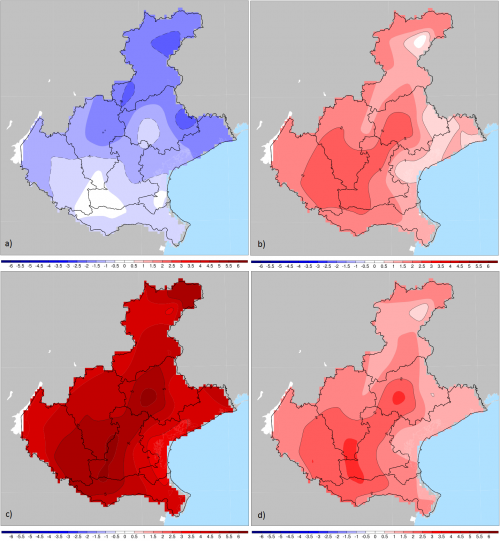

Da queste mappe di altezza di geopotenziale, in particolare alla quota isobarica di 850 hPa, si può notare come siano presenti, sulle regioni di nord-est, correnti a componente meridionale (anche se non ancora molto intense) che segnano quindi l’inizio del peggioramento con le prime precipitazioni sulle zone prealpine.

Nelle ore successive la saccatura tende ad approfondirsi verso sud, rallentando di fatto la sua traslazione verso est; l’intensificazione del jet-stream in entrata alla saccatura all’altezza delle Isole Britanniche tende inoltre ad isolare un minimo di geopotenziale tra Francia e Penisola Iberica che porta alla persistenza ed intensificazione di correnti meridionali molto calde e umide in bassa troposfera sulle regioni settentrionali italiane. Ventiquattro ore dopo avviene la completa formazione di un cut-off in sede Mediterranea ove persisterà fino al suo colmamento che avverrà gradualmente nei giorni successivi.

L’evoluzione sinottica in media troposfera descritta fin’ora, porta alla formazione di un minimo depressionario al suolo sottovento alle Alpi centrato sul mar Ligure come nelle più tipiche situazioni di questo tipo; il fronte caldo connesso alla risalita di aria mite e umida dai quadranti meridionali, staziona sul Nord Italia, tendendo ad occludersi con il passare delle ore. La particolare posizione del minimo attiverà venti sostenuti di Scirocco lungo l’Alto Adriatico che sarà uno dei fattori più importanti nella dinamica degli eventi estremamente critici occorsi in Veneto.

analisi sinottica al suolo alle 00Z del 1 Novembre (Met Office)

analisi sinottica al suolo alle 00Z del 2 Novembre (Met Office)

Si può quindi già osservare come siano state di fondamentale importanza per l’evoluzione dei fenomeni atmosferici la quasi stazionarietà del sistema ciclonico e dalla persistenza per più giorni delle correnti umide meridionali sulle regioni settentrionali italiane.

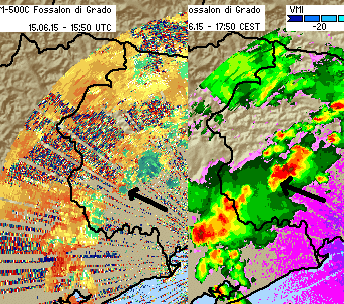

Situazione a Mesoscala

Per l’analisi a mesoscala abbiamo effettuato una reanalisi utilizzando il modello WRF-ARW in una configurazione a tre domini innestati (two-way nesting) a diversa risoluzione e rappresentanti differenti aree geografiche: un dominio con una griglia di risoluzione a 18km che copre l’area del Mediterraneo Centrale, un altro a 4.5km rappresentante del territorio del nord-est italiano e per ultimo un dominio a 1.125km centrato sulle Prealpi Venete. La soluzione adottata permette di simulare la fenomenologia meteorologica di quei giorni sia a livello sinottico che su scala ridotta.

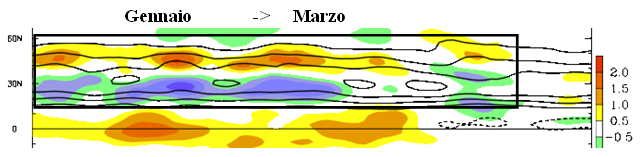

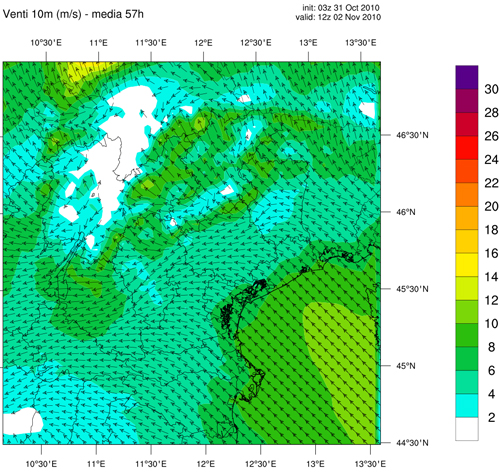

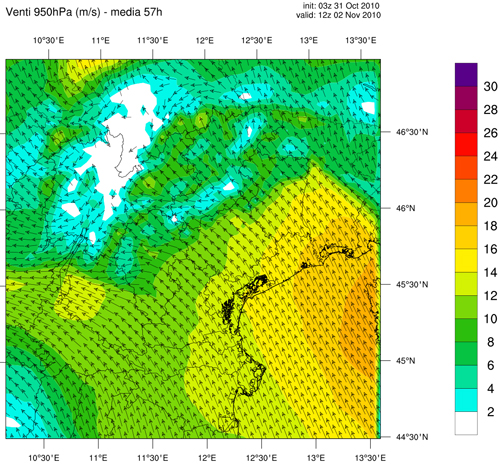

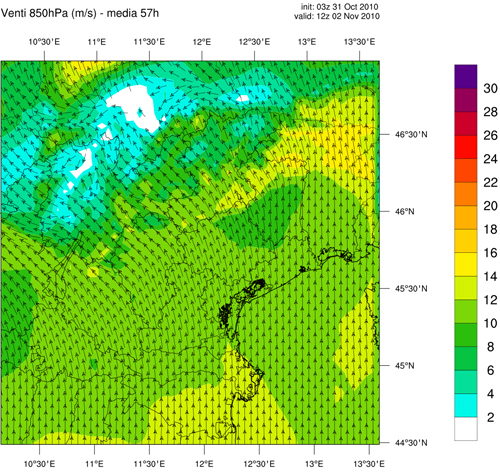

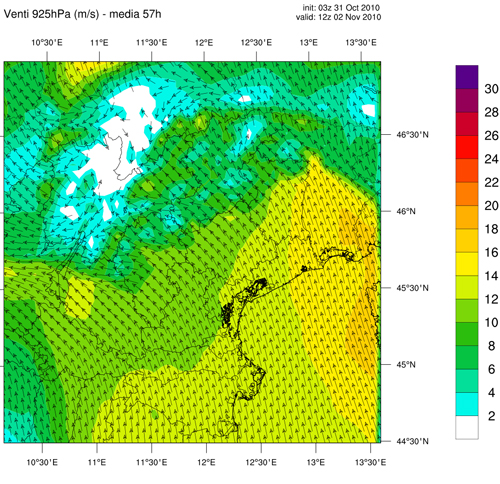

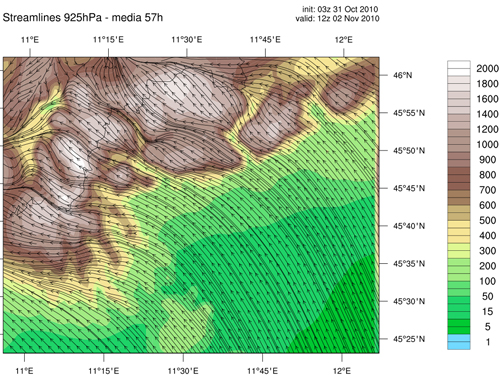

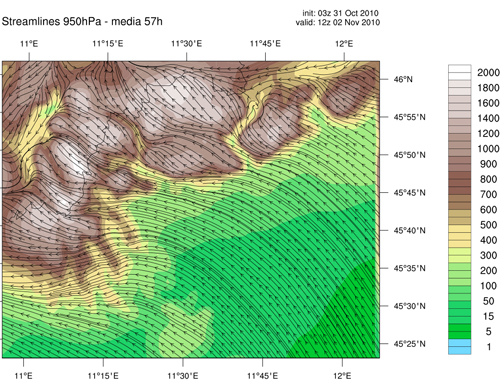

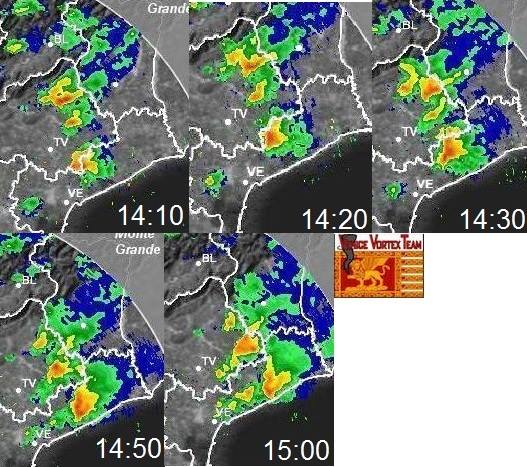

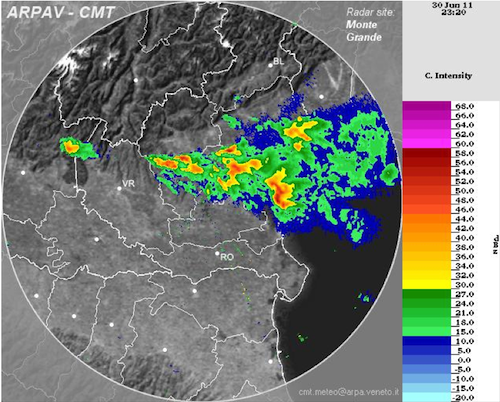

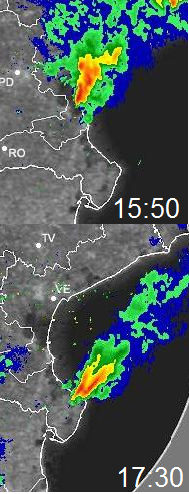

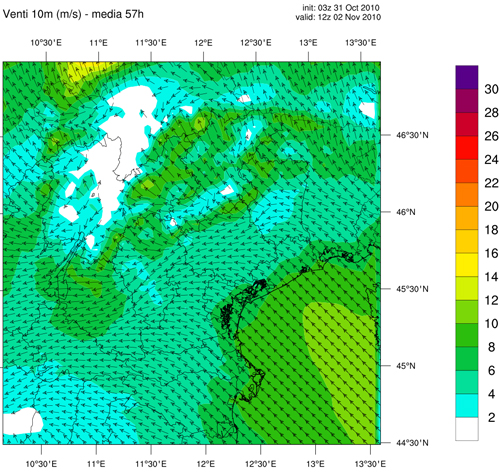

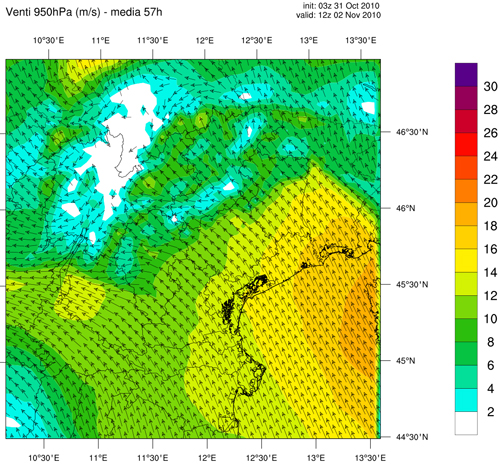

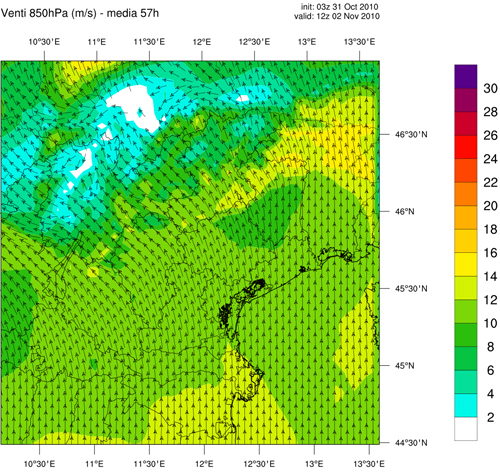

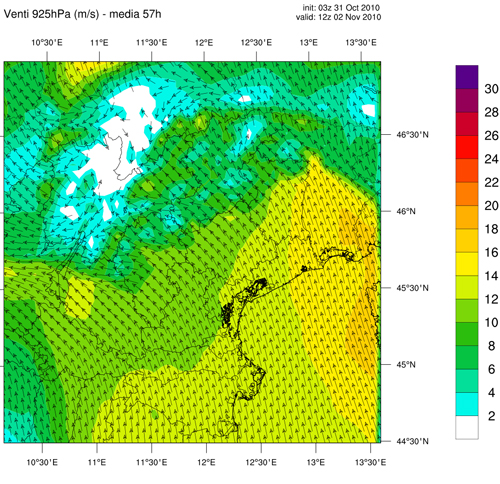

Come già osservato a livello sinottico, per più giorni i venti hanno mantenuto una componente meridionale piuttosto intensa favorendo quindi un apporto caldo umido che unito al sollevamento orografico operato dalle Prealpi Venete hanno favorito lo sviluppo di intense e prolungate precipitazioni. Per analizzare la disposizione dei venti a mesoscala e quindi tenendo conto anche dell’influenza della morfologia del territorio che ha su di essi, abbiamo deciso di graficare la direzione e la velocità del vento in bassa troposfera mediate nell’arco delle 57 ore di simulazione modellistica cioè dalle 03z del 31 Ottobre alle 12z del 2 Novembre 2010.

Come si può osservare anche se mediate in un tempo piuttosto prolungato le correnti nei bassi strati presentano una spiccata componente sud-orientale e quindi perpendicolare alla direzione delle Prealpi Venete: questo conferma ciò che già avevamo osservato in precedenza anche con le mappe a scala sinottica e che il flusso umido sud-orientale è rimasto pressoché costante.

Le cause dell’alluvione

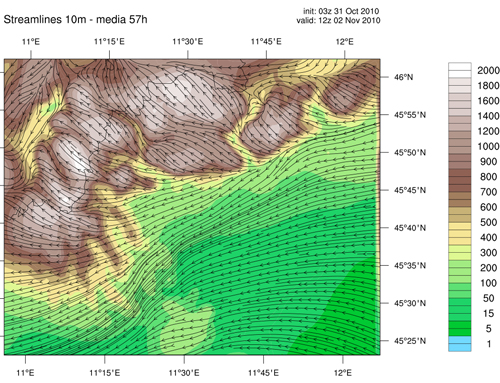

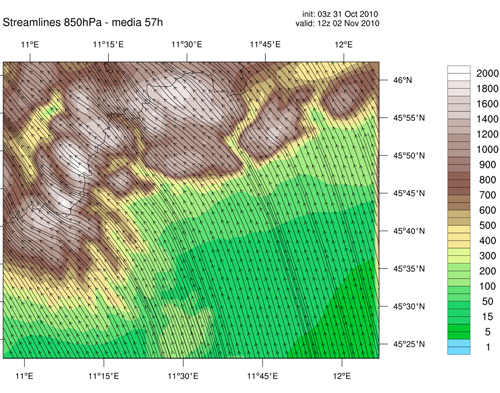

Con l’ausilio delle mappe ad alta risoluzione centrata sulle Prealpi Venete, andremo ora ad analizzare i fattori che direttamente hanno portato agli eventi di quei giorni. Per prima cosa osserviamo i flussi principali più vicini al suolo cioè quelli che risentono del sollevamento orografico e che apportano il maggior contributo di umidità.

Le linee di flusso che si osservano nelle mappe sopra riportate, indicano chiaramente come le correnti in bassa troposfera risultino perpendicolari alla catena prealpina mostrando la tendenza a convergere lungo le valli principali risalendole e andando ad impattare i rilevi circostanti. La costanza di questi flussi nell’arco di più giorni ha portato grandi quantità di vapore d’acqua a raggiungere il livello di condensazione forzato, alimentando quindi i sistemi precipitativi in particolare a ridosso dei rilievi principali.

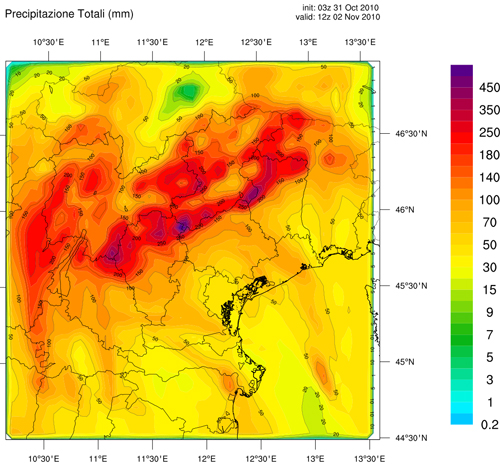

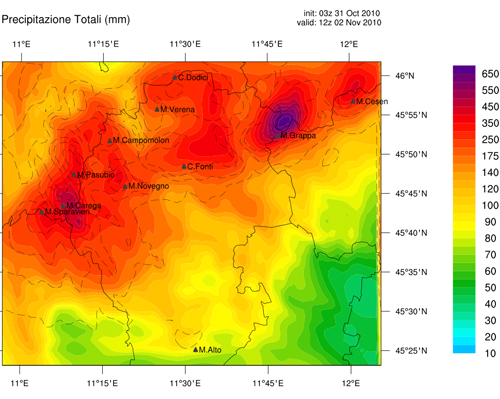

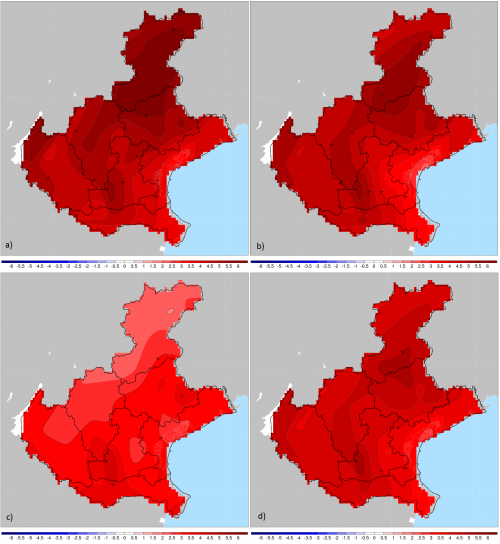

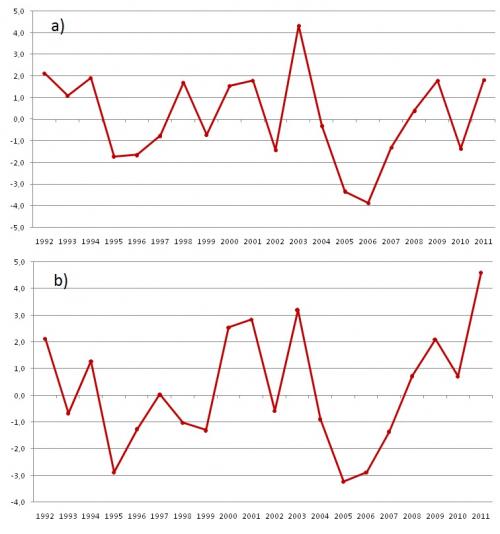

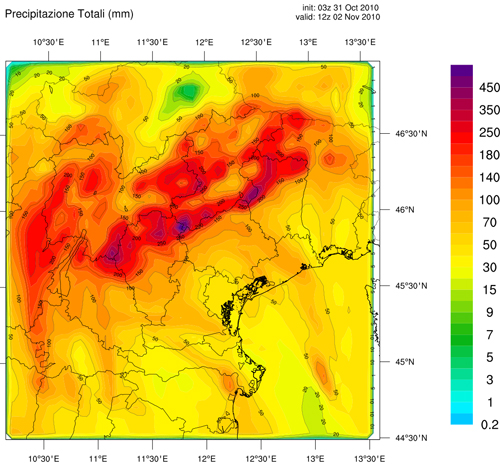

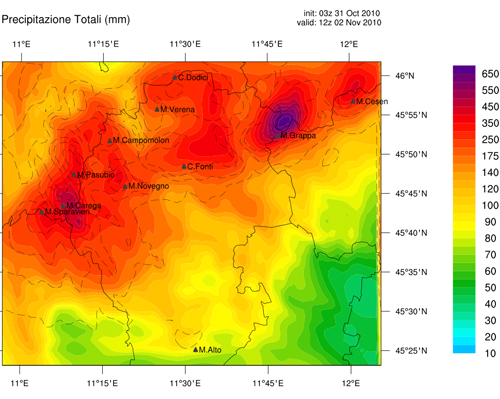

L’analisi modellistica è risultata utile anche a stimare il quantitativo di precipitazione caduta sul territorio nell’arco delle 57 ore. I risultati sono i seguenti:

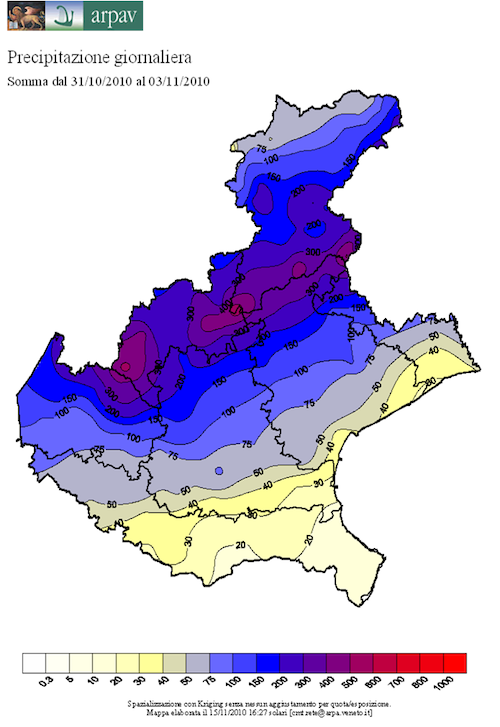

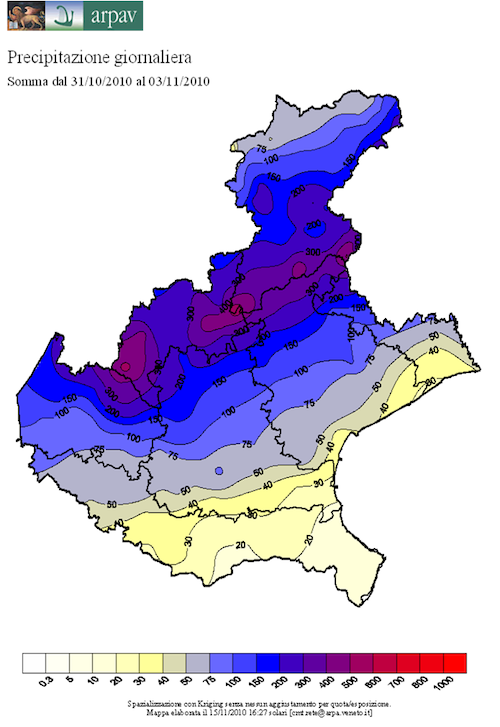

Come si può vedere i massimi di precipitazione si hanno in corrispondenza dei gruppi montuosi principali, come ci si poteva aspettare. In particolare il massimo principale di oltre 650mm è localizzato nella zona del M. Grappa; tuttavia la conformazione del territorio circostante ha permesso una dispersione maggiore dal quantitativo d’acqua nei diversi bacini fluviali. Un massimo secondario di precipitazione di oltre 500mm è localizzato invece nella zona delle Prealpi Vicentine dove però la conformazione delle valli vicine ha causato la confluenza della maggior parte dell’acqua precipitata nel solo bacino idrografico del fiume Bacchiglione, lo stesso fiume che avrebbe causato successivamente diverse esondazioni e rotte lungo il suo tragitto verso la foce. Il cumulato totale di precipitazione simulato è risultato particolarmente fedele a ciò che si è riscontrato nella realtà attraverso le misurazioni effettuate dalle stazioni meteorologiche dell’ARPA Veneto di cui di seguito riportiamo una mappa di interpolazione per il periodo 31 Ottobre – 3 Novembre 2010.

Mappa di interpolazione delle precipitazioni registrate dalla rete di stazioni meteorologiche ARPAV

Altro fattore cruciale nell’apportare grandi quantità d’acqua nei bacini fluviali della zona, è stato l’importante avvezione di aria calda in quota che ha causato la caduta di precipitazione allo stato liquido anche ove nelle settimane precedenti si era già accumulato un discreto quantitativo di neve, causandone lo scioglimento. In particolare, nella zona delle Prealpi Vicentine e Veronesi, la fase perturbata di quei giorni ha portato lo spessore della neve al suolo di 20-50cm presenti al 26 Ottobre a sciogliersi quasi completamente (0-5cm residui – fonte ARPAV).

CRONACA DA BOVOLENTA – BASSA PADOVANA

di Francesco Dell’Orco

Di seguito, una descrizione cronologica dell’evento alluvionale che ha colpito la zona di Bovolenta/Casalserugo (PD) nei primi giorni del novembre 2010. Gli eventi sono stati vissuti dal sottoscritto in prima persona. Questo scritto non vuole avere alcun valore scientifico, ma ha solo lo scopo di portare una testimonianza quanto più oggettiva possibile dell’accaduto.

31/10, ore 23.00 (livello idrometrico del Bacchiglione: 3,03 m): cade una pioggia tutto sommato tranquilla da queste parti nel giorno che precede la notte di Halloween. La mia stazione meteorologica totalizza un cumulato giornaliero di 20,8 mm, un bottino assolutamente modesto. Ancora non sono informato sugli enormi quantitativi di pioggia che stanno cadendo in tutta la fascia prealpina e pedemontana che va dal veronese al pordenonese senza alcuna eccezione. Si parla di accumuli anche di molto superiori ai 150 mm in questa sola giornata, in una vastissima zona.

01/11, ore 18.00 circa (livello idrometrico: 4,65 m): anche il lunedì dei Santi scorre tutto sommato senza scossoni. Cadono soli 18 mm lungo tutto l’arco della giornata; tuttavia il vento di scirocco spinge, e le temperature si innalzano ulteriormente. In serata comincio ad apprendere dalle varie fonti di informazioni notizie allarmanti a proposito della situazione di fiumi e canali nel vicentino e nell’alta padovana, con le prime famiglie sfollate a Cervarese Santa Croce e a Veggiano (che risulterà forse l’abitato più colpito a fatti avvenuti). In questo momento, preoccupano specialmente il Bacchiglione e il Tesina.

Ore 00.00 circa (livello idrometrico: 6,01 m): in queste prime ore della notte anche la città di Padova è in allerta, con i primi sfollati e alcuni ponti a rischio chiusura nella zona W-NW (Tencarola, Chiesanuova, via dei Colli). Nel frattempo, a Bovolenta la situazione pare sotto controllo; si registrano le prime evecuazioni, ma a puro scopo precauzionale. Ma c’è un dettaglio che mi fa rabbrividire: osservo da un ponte lo scorrere del canale Vigenzone (affluente del Bacchiglione qualche centinaio di m più a valle) e noto che la corrente non solo è pari a zero, ma addirittura l’acqua tende ad andare a monte! Questo per vari motivi: vento di scirocco molto forte al suolo che non permette il deflusso indisturbato dei fiumi a mare, e la probabile enorme forza del Bacchiglione che, scendendo veloce come un treno ed avendo una massa d’acqua di molto maggiore, blocca totalmente il deflusso del Vigenzone. Sono giovane, ma è una cosa che non avevo mai visto anche in altre situazioni critiche!

02/11, ore 4.00 circa (livello idrometrico: 6,92 m): si verifica il primo evento critico: la rottura di un argine del Bacchiglione a Ponte S. Nicolò (qui un video della falla: http://www.youtube.com/watch?v=fRfOybv1G2k).

La rottura preoccupa particolarmente poiché si trova nei pressi di una discarica e nessuno sa bene cosa potrebbe accadere. L’acqua intanto comincia a scendere verso Sud e a dirigersi verso Casalserugo, paese appena fuori dalla cintura urbana di Padova.

Ore 10 (livello idrometrico: 7,10 m): sono già circa 1000 le persone sfollate in questa zona, mentre anche le principali arterie stradali cominciano a risentire dell’emergenza e causa dei numerosi ponti chiusi. La zona “Ponta”, la più fragile in queste situazioni, è già capitolata (vedi foto)

Località “Ponta” la mattina del 2 novembre: il livello raggiunto dall’acqua nel novembre del 1966 è segnato con una tacca nella targhetta all’estrema sx della foto, sopra il campanello

Nel frattempo, giungono notizie ufficiali di una molto seria rottura dell’argine del Bacchiglione a Trambacche di Veggiano (alta padovana): si parla di 70 m di frattura. Sono notizie drammatiche, ma rincuorano in qualche modo noi abitanti di Bovolenta: il fiume ha ormai “rotto” o esondato in più punti nel percorso a monte, e con le enormi quantità d’acqua che escono dal suo percorso naturale, l’eventualità di un’esondazione risulta ancora abbastanza remota.

Ore 17.00 (livello idrometrico: 7,29 m): dopo il passaggio delle prime ore del pomeriggio in cui la situazione sembrava abbastanza stabile, mi giungono notizie dei primi allagamenti nel centro di Casalserugo: è l’acqua che esce dalla falla del Roncajette di Ponte S. Nicolò. Allora per Bovolenta, è solo questione di ore, penso…decido quindi di imbracciare la bicicletta (molte strade ormai in paese sono chiuse al traffico: la provinciale che porta a Padova, arteria importantissima, e 3 ponti su 4) e viaggiare verso Casalserugo, che dista solo qualche km. Già a metà strada sono costretto a fermarmi, sia per il buio che avanza, sia perché la situazione mi pare stesse precipitando di minuto in minuto: le canalette di scolo ai lati della strada sono colme di acqua, e corrono velocemente verso Bovolenta (solitamente sono ferme, stagnanti), come si vede da questi 2 video: http://www.youtube.com/watch?v=8DASOAX5GNw

A questo punto la paura mi assale. Torno verso il paese dove vengo a sapere che la popolazione più a rischio è stata avvisato del possibile arrivo dell’acqua in paese: si parla comunque di 30-40 cm nelle case più colpite. E’ presente quindi un via vai continuo di persone per poggiare a terra più sacchi di sabbia possibile: in questo modo, se l’acqua sarà davvero così “poca”, si potranno limitare moltissimo i danni. Peccato che anche i sacchi di sabbia scarseggino: sono stati tutti impegnati nelle zone già colpite precedentemente (Vicenza, Veggiano, alcune zone di Padova…) e comunque il rifornimento risulterebbe ormai molto difficoltoso, se non per via aerea.

Ore 23.00 (livello idrometrico: 7,44 m): leggo dalla cronaca in tempo reale sul sito del Mattino di Padova (un gran lavoro, bravissimi!) che si sta tentando in tutti i modi di chiudere la falla nell’argine a Ponte S. Nicolò. Bene, dico io, ma come faranno a lavorare di notte in quelle condizioni estremamente pericolose? Io comunque esco e mi preparo per una notte “in trincea”: la mia casa non sarà (a meno di eventi apocalittici) interessata dall’alluvione, ma voglio seguire da vicino le dinamiche che si susseguono. Sento che sarà un evento da raccontare, un giorno. Non posso aiutare, ma voglio stare vicino alle persone che stanno rischiando di vedersi portare via tutto dalla corrente.

03/11, ore 00.30 circa (livello idrometrico: 7,51 m): dopo aver assistito ad ulteriori evacuazioni a causa dell’acqua che, comunque lentamente, ha ormai raggiunto il confine tra i comuni di Casalserugo e Bovolenta (invadendo circa 3 km di strada provinciale, rendendo quindi i soccorsi ancora più difficili), mi trovo con altre persone esattamente davanti all’ingresso della zona artigianale di Bovolenta. Ed è qui che accade il secondo evento critico: notiamo che, dal fondo della zona artigianale, comincia a giungere ed a salire in modo quasi impetuoso, l’acqua. Ci chiediamo tutti come sia possibile, finora l’avanzata è stata lentissima, così lenta da poter tenere tutto sotto controllo…e invece in questo caso l’acqua sale a vista d’occhio, sgorgano torrentelli da ogni dove…comunque ci sono ancora persone che non si preoccupano, che salgono al 1° o 2° piano delle loro abitazioni pensando ad un evento minore. Ed invece i rubinetti paiono ancora aperti: dopo 15 minuti stimiamo già circa 1 m d’acqua nella zona più profonda (ebbene sì, la zona artigianale è costruita, di fatto, in una fossa!): vediamo i cassonetti della spazzatura che viaggiano a velocità sostenuta da una parte all’altra, a seconda della corrente, e che poi vanno a schiantarsi contro le vetrine dei magazzini e delle attività commerciali lì presenti, facendo un rumore che non ho difficoltà a definire atroce. In quel momento molti brividi scorrono lungo le schiene di tutti. La situazione pare incontrollabile. Poi scoprirò il perché: si è aperta un’altra piccola (?) falla nell’argine del Bacchiglione proprio a Casalserugo. In questo modo, l’acqua è arrivata, veloce ed impetuosa, senza ostacoli, direttamente in paese.

Ore 2.00 circa (livello idrometrico: 7,54 m): ormai la zona artigianale è già sommersa sotto 1,5/2 m di acqua e fango. E’ solo questione di minuti perché tracimino del tutto anche le canalette di scolo, andando ad inondare tutte le case che costeggiano la strada provinciale. Ed è ciò che accade: in alcuni punti l’acqua esonda, e vere e proprie cascate si gettano direttamente nelle abitazioni, spingendosi poi verso Ovest, verso il comune di Maserà. Non c’è più nulla da salvare in questi casi: si rimane inermi ad osservare, ed a sentire il rumore terrificante delle acque. Le enormi idrovore funzionano, ne vengono aggiunte altre, ma non bastano: non si sa veramente più dove poter scolare quest’acqua: se la si toglie da una parte, si va a criticizzare ulteriormente la situazione da un’altra. Ci si sente veramente impotenti di fronte a tutto ciò.

Ore 9.00 (livello idrometrico: 7,83 m): la situazione, dopo gli eventi della notte, è rimasta stabile, nessun cenno di miglioramento. Leggo che finalmente la falla a Ponte S. Nicolò è stata tappata. Gran lavoro, davvero, di chi di dovere. Ma qui ormai questa notizia non fa differenza. Anzi, non può far altro che peggiorare la situazione: in questo momento l’acqua non ha più una via d’uscita a Ponte S. Nicolò, e di conseguenza viene convogliata tutta verso Bovolenta, lungo il corso del Bacchiglione,.Ed infatti in questo momento a preoccupare è anche l’argine del Vigenzone, che è messo a dura prova. Lungo la vecchia muraglia nel centro del paese si sono aperte diverse piccole fratture: il timore più grande è che ceda da un momento all’altro questa struttura. E’ un’ipotesi terrificante: non si era mai andati vicini a tale pericolo. Nelle ore immediatamente successive viene fatta quindi evacuare anche la piazza principale di Bovolenta. Dopo una notte surreale, passata all’aperto in mezzo agli sfollati e alle autorità competenti (Prot. Civ., Carabinieri, VdF…), mi rendo veramente conto della portata dell’evento: mi pongo in un punto rialzato e guardo a Nord e ad Ovest, verso Padova e verso i Colli Euganei: solo acqua, una distesa d’acqua a perdita d’occhio. Si direbbe di trovarsi di fronte ad un lago. Imprimo questi ricordi nella mia mente, so che saranno immagini e testimonianze importantissime, so che dovrò ricordare tutto in ogni minimo dettaglio, per poter poi parlarne e scriverne.

Ore 12.30 (livello idrometrico: 7,87 m): dopo aver raggiunto alle ore 12.00 il massimo livello di 7,89 m, il Bacchiglione finalmente mostra i primi segnali di rilassamento e cala di 2 cm in mezz’ora. D’ora in poi non aumenterà più, ma comunque il tasso di calo del livello delle acque non è assolutamente rapido: ci aspettano ancora molte ore di tensione e di sofferenza nell’attesa che la pressione sugli argini diminuisca sensibilmente. Prova ne è che le autorità decidono di chiudere anche la strada che costeggia l’argine che porta a Pontelongo, dopo i segnali di cedimento della mattinata.

Foto scattata alle ore 10 circa del 3/11, a Bovolenta

Foto scattata da Bovolenta verso W la mattina del 3/11, alle ore 8.30 circa

04/11, ore 8.00 (livello idrometrico: 6,78 m): un risveglio nebbioso quello del 4 novembre sul grande lago che è ormai questa parte di bassa padovana. La paura non c’è più, il livello del fiume è calato di oltre 1 m dalla giornata di ieri e l’emergenza pian piano rientra. Strade comunque ancora chiuse e grossi disagi alla viabilità per chi deve viaggiare verso Padova rimarranno ancora per molti giorni. Soccorsi in azione con mezzi anfibi per aiutare le persone ancora isolate nelle loro abitazioni; una delle difficoltà più importanti incontrare dalle autorità è stata infatti quella di convincere la popolazione ad abbandonare le proprie case: chi se la sentirebbe di lasciare al proprio destino gli averi, gli affetti di una vita, non sapendo se al proprio ritorno li si ritroveranno?

Foto scattata il mattino del 3/11 all’ingresso della zona artigianale di Bovolenta

Ore 15.00 circa (livello idrometrico: 6,01 m): si deve cominciare, pian piano, a prosciugare in qualche modo il territorio alluvionato. Arrivano pompe idrovore “volontarie” che vengono immediatamente messe in azione. In queste ore si verifica un’altra criticità poiché salta il rifornimento di energia elettrica per l’impianto idrovoro di Bovolenta. Personale specializzato è costretto a fare un’installazione molto particolare e difficoltosa per rimettere in moto questo grande “motore” che muove e “decide” dove destinare le acque delle canalette di scolo e del Vigenzone. Inoltre, l’acqua anche se lentamente continua la sua avanzata verso W, invadendo in modo lieve alcune parti dei paesi di Maserà, di Bertipaglia e di Cagnola di Cartura.

Ore 19.30 circa (livello idrometrico: 5,83 m): la località “Ponta” è finalmente sgombera dall’acqua dopo circa 3 giorni. Questa è una zona molto soggetta ad allagamenti ed alluvioni perché si trova in una confluenza tra canali, ma è “regolata” solamente dal livello di questi canali; nel momento in cui questi calano, il territorio si libera automaticamente dall’acqua.

L’emergenza, come detto, da questo momento rientra: ci vorrà però almeno un’altra settimana per vedere riaperte tutte le strade e veder ripulita buona parte del territorio. Ma questa è un’altra storia: la storia di migliaia di volontari che si iscrivono alle liste comunali per poter partecipare alla ricostruzione, la storia di una gara di solidarietà per portare aiuti e beni di prima necessità alle famiglia colpite, la storia di un Governo che, forse per convenienza, forse perché costretto, con colpevolissimo ritardo, annuncia grandi aiuti alla popolazione Veneta.

Foto tratta da Il Gazzettino: si notano la zona artigianale di Bovolenta, la strada provinciale e una parte dell’abitato di Casalserugo alluvionati.

Autori:

Staff MeteoNetwork Veneto

AllegatoDimensione

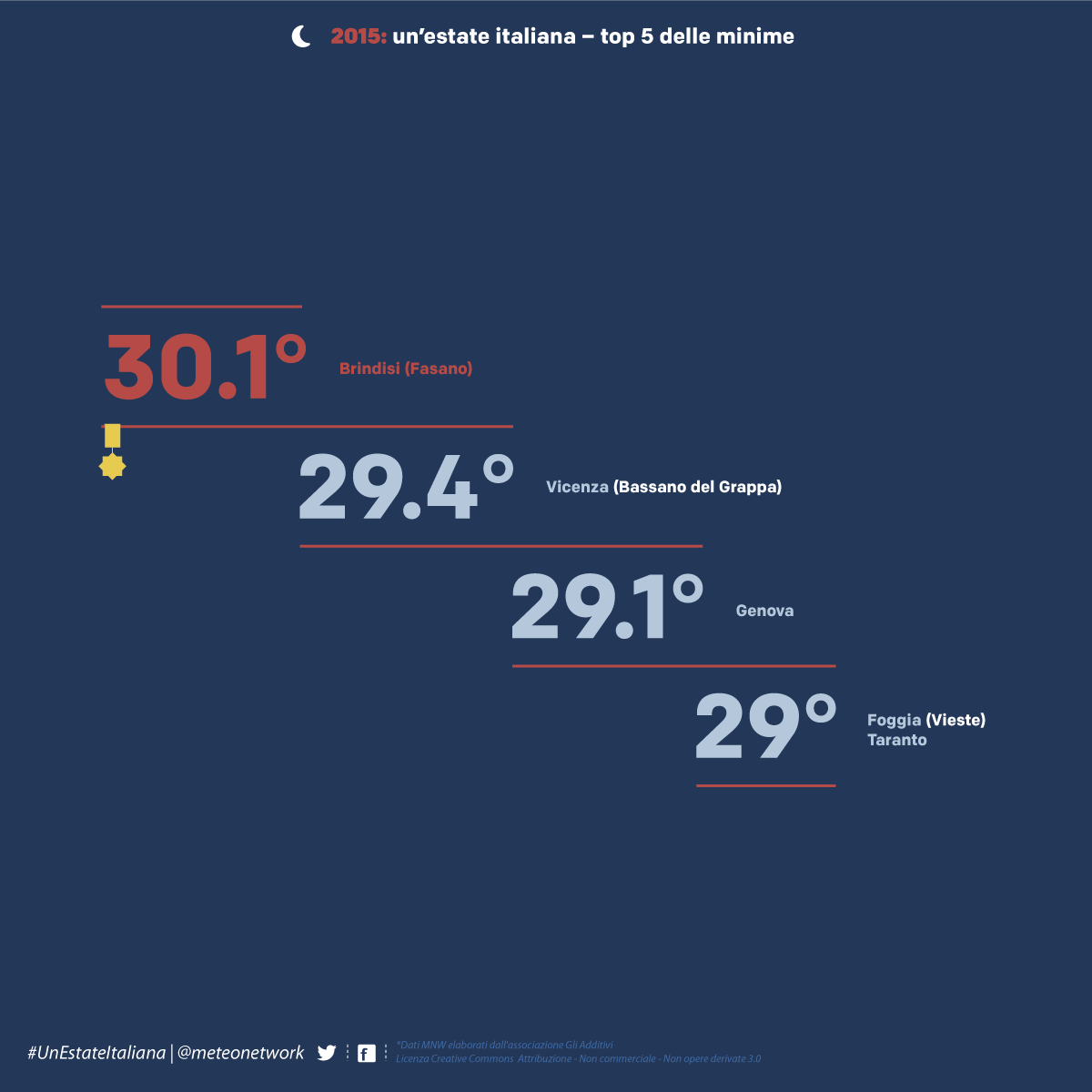

alluvione veneta .pdf4.67 MB