Dopo una bella nevicata gli appassionati aspettano poi una notte serena e calma, per vedere se la colonnina di mercurio scende di parecchi gradi sotto lo zero e per poter quindi godere del gelo vero e proprio.

Il ragionamento fila, e ha anche dei riscontri recenti: basta guardare alle zone tra Cremonese e Parmense, che nei giorni scorsi hanno avuto nevicate abbondanti, e poi – dopo nottate calme e limpide – hanno registrato temperature fino a -9/-10°C.

Ok, fin qui ci siamo.

Tuttavia ciò che gli appassionati sbagliano è il considerare questo risultato come frutto del cosidetto Effetto Albedo, un fenomeno fisico riconosciuto e che in presenza di neve raggiunge picchi altrimenti poco evidenti.

L'Effetto Albedo – nell'ambito che ci interessa – è il risultato del fatto che la neve ha un colore bianco, e che quindi riflette completamente (o quasi) la radiazione elettromagnetica – ossia la luce – che gli arriva addosso.

Quindi, già da questo, si capisce che non può avere un ruolo di notte, quando di luce non ce n'è.

E' invece molto importante in presenza del sole, perché con un manto nevoso uniforme a coprire il terreno comporta la riflessione di tutta la luce (e dell'energia!) del sole verso l'alto, e quindi se l'aria è asciutta anche la sua dispersione. Ciò fa sì che le temperature durante il giorno (!) rimangano molto basse, talora anche al di sotto dello zero pure nelle nostre pianure.

Quello che fa calare invece così tanto le temperature notturne è il fatto che con un manto nevoso esteso e spesso il terreno viene completamente isolato dall'atmosfera; quindi ciò che durante la notte perde calore verso lo spazio raffreddando l'aria non è più il terreno, ma direttamente il manto nevoso. E allora la perdita di calore rispetto al terreno nudo è molto più veloce, perché al normale irragiamento si somma anche un altro fenomeno fisico: la sottrazione di calore latente (in grosse quantità) all'atmosfera a causa della veloce e consistente sublimazione dei cristalli di neve e ghiaccio nell'aria secca.

Il calore latente è energia che viene liberata o “imprigionata” da un materiale (nel nostro caso l'acqua) quando subisce un cambiamento di fase da solido a liquido, da solido a gas, o da liquido a gas, e viceversa. Nello specifico quando l'acqua passa dallo stato solido a quello di vapore viene imprigionata una gran quantità di calore; quanto basta per far scendere in maniera consistente la temperatura dell'aria.

Entrambi gli effetti – Effetto Albedo e sottrazione di calore latente – perdono invece importanza quando l'aria è umida o il cielo è nuvoloso; e allora in questi casi il calo della temperatura associato è molto meno marcato.

L'inverno si avvia verso le sue battute finali, 15 giorni o poco più ci separano dai primi resoconti statistici sulla stagione e la mente corre indietro a quel periodo di grandi aspettative, quando si avvicinavano i giorni del Natale, la luce del giorno era ridotta ai minimi termini, la notte si prendeva la sua rivincita e da più parti ci si chiedeva quali sorti avrebbe avuto l’inverno. In particolare il richiamo si alzava sempre più alto alla spasmodica ricerca del vero, grande, unico protagonista degli inverni da leoni dei decenni passati, l’anticiclone russo-siberiano, ben noto alle schiere di appassionati, come l’Orso.

L'inverno si avvia verso le sue battute finali, 15 giorni o poco più ci separano dai primi resoconti statistici sulla stagione e la mente corre indietro a quel periodo di grandi aspettative, quando si avvicinavano i giorni del Natale, la luce del giorno era ridotta ai minimi termini, la notte si prendeva la sua rivincita e da più parti ci si chiedeva quali sorti avrebbe avuto l’inverno. In particolare il richiamo si alzava sempre più alto alla spasmodica ricerca del vero, grande, unico protagonista degli inverni da leoni dei decenni passati, l’anticiclone russo-siberiano, ben noto alle schiere di appassionati, come l’Orso. continentali innevati, inficiando così l’opera intrapresa dall’indice OPI.

continentali innevati, inficiando così l’opera intrapresa dall’indice OPI. espansione anomala vero le latitudini artiche (alta polare).

espansione anomala vero le latitudini artiche (alta polare). Prendi un nocciolo di

Prendi un nocciolo di  (frecce bianche). La seconda mappa (a destra) fornisce gli stessi parametri ma con riferimento alla mezzanotte di lunedì 9. Osservate dove si trova la zona di massimo raffreddamento (tratteggio bianco). Facile notare dunque che non si tratterà di Buran, vento gelido siberiano proveniente da est, che avrebbe necessitato della presenza veicolante dell'alta pressione russo-siberiana, ma di freddo scandinavo proveniente da nord, quindi artico-marittimo, parzialmente continentalizzato.

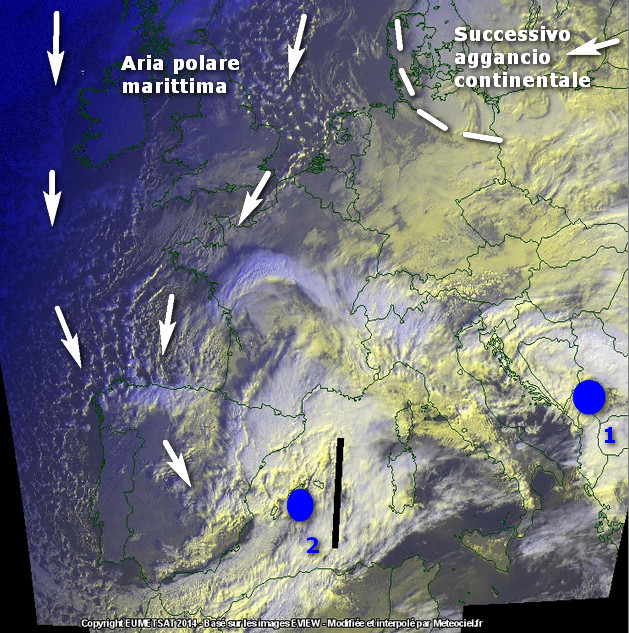

(frecce bianche). La seconda mappa (a destra) fornisce gli stessi parametri ma con riferimento alla mezzanotte di lunedì 9. Osservate dove si trova la zona di massimo raffreddamento (tratteggio bianco). Facile notare dunque che non si tratterà di Buran, vento gelido siberiano proveniente da est, che avrebbe necessitato della presenza veicolante dell'alta pressione russo-siberiana, ma di freddo scandinavo proveniente da nord, quindi artico-marittimo, parzialmente continentalizzato. SITUAZIONE: lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico, in via di rinforzo ed elongazione verso la Groenlandia, scorre un nucleo di aria molto fredda di origine artico-marittima, pilotato da una anomalia della tropopausa che si va aprendo un canale verso l’Europa orientale, con destinazione Balcani. La massa d’aria fredda, dopo aver superato nella notte la regione scandinava e questa mattina la Polonia, si trova ora tra Austria e Repubblica Ceca, in procinto di doppiare l’arco alpino orientale.

SITUAZIONE: lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico, in via di rinforzo ed elongazione verso la Groenlandia, scorre un nucleo di aria molto fredda di origine artico-marittima, pilotato da una anomalia della tropopausa che si va aprendo un canale verso l’Europa orientale, con destinazione Balcani. La massa d’aria fredda, dopo aver superato nella notte la regione scandinava e questa mattina la Polonia, si trova ora tra Austria e Repubblica Ceca, in procinto di doppiare l’arco alpino orientale. raggiungerà anche le quote pianeggianti della Puglia, della Basilicata e della Calabria settentrionale, mentre si attesterà intorno a 300 metri sulla Calabria meridionale (dove i fenomeni saranno comunque più occasionali) e a 400 metri sul nord della Sicilia. Possibili temporanei sconfinamenti su Sannio ma soprattutto Irpinia. Potrebbero dunque svegliarsi imbiancate città costiere come Pescara, Termoli, Foggia, Brindisi, Bari, Lecce e Taranto. Neve anche a L’Aquila, Campobasso, Isernia, Potenza, Matera e Cosenza. Possibili spruzzate anche ad Avellino, Benevento, Crotone e Catanzaro e in collina su Reggino, Messinese tirrenico e Palermitano. Nella seconda parte della giornata ancora rovesci sparsi, con limite delle nevicate previsto in rialzo a 300-400 metri sui settori peninsulari, fino a 500-600 metri in Sicilia.

raggiungerà anche le quote pianeggianti della Puglia, della Basilicata e della Calabria settentrionale, mentre si attesterà intorno a 300 metri sulla Calabria meridionale (dove i fenomeni saranno comunque più occasionali) e a 400 metri sul nord della Sicilia. Possibili temporanei sconfinamenti su Sannio ma soprattutto Irpinia. Potrebbero dunque svegliarsi imbiancate città costiere come Pescara, Termoli, Foggia, Brindisi, Bari, Lecce e Taranto. Neve anche a L’Aquila, Campobasso, Isernia, Potenza, Matera e Cosenza. Possibili spruzzate anche ad Avellino, Benevento, Crotone e Catanzaro e in collina su Reggino, Messinese tirrenico e Palermitano. Nella seconda parte della giornata ancora rovesci sparsi, con limite delle nevicate previsto in rialzo a 300-400 metri sui settori peninsulari, fino a 500-600 metri in Sicilia. Un piccolo errore nelle condizioni iniziali può generare un processo a cascata fonte di errori anche vistosi nella prognosi futura. Questa regola d’oro, ben nota a chi da anni mastica come pane quotidiano carte e previsioni, ci pone ancora una volta quali ancelle guardinghe, persino a meno di 24 dall’arrivo della perturbazione dispensatrice di neve, programmata, per così dire, tra questa sera e la mattina di venerdì. Il discorso vuole essere la logica continuazione di quanto premesso nel

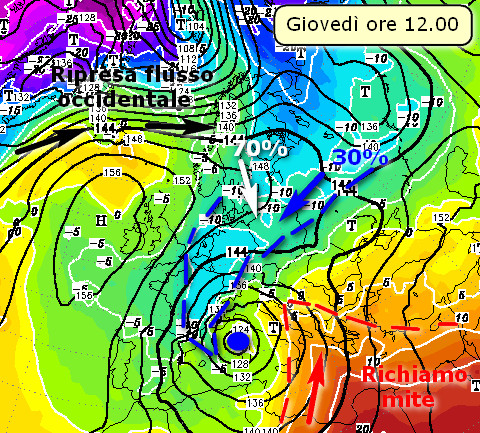

Un piccolo errore nelle condizioni iniziali può generare un processo a cascata fonte di errori anche vistosi nella prognosi futura. Questa regola d’oro, ben nota a chi da anni mastica come pane quotidiano carte e previsioni, ci pone ancora una volta quali ancelle guardinghe, persino a meno di 24 dall’arrivo della perturbazione dispensatrice di neve, programmata, per così dire, tra questa sera e la mattina di venerdì. Il discorso vuole essere la logica continuazione di quanto premesso nel  mite dal nord Africa. A separare le due masse d’aria (tre se consideriamo la componente continentale che comunque pare limiterà la sua portata a solo il 30%) un complesso sistema frontale che vediamo riprodotto nella successiva immagine sulla carta al livello del mare con isobare e fronti.

mite dal nord Africa. A separare le due masse d’aria (tre se consideriamo la componente continentale che comunque pare limiterà la sua portata a solo il 30%) un complesso sistema frontale che vediamo riprodotto nella successiva immagine sulla carta al livello del mare con isobare e fronti. porterà nella seconda parte della giornata verso il sud, dove potrà generare un rapido passaggio di rovesci , anche a sfondo temporalesco. Nevicate essenzialmente in Appennino e sulle cime dei monti siculi.

porterà nella seconda parte della giornata verso il sud, dove potrà generare un rapido passaggio di rovesci , anche a sfondo temporalesco. Nevicate essenzialmente in Appennino e sulle cime dei monti siculi. verso la fascia costiera di Genovese e Savonese. La pioggia invece dominerà la scena su Romagna, fasce costiere friulane, venete e liguri, oltre a tutto il centro, dove, per via del richiamo mite che vi abbiamo descritto, il limite delle nevicate salirà a quote montane.

verso la fascia costiera di Genovese e Savonese. La pioggia invece dominerà la scena su Romagna, fasce costiere friulane, venete e liguri, oltre a tutto il centro, dove, per via del richiamo mite che vi abbiamo descritto, il limite delle nevicate salirà a quote montane. Una panoramica a scala sinottica ci permette di fare il punto della situazione e di porre le basi per inquadrare correttamente la fase apicale di questo guasto invernale, che ormai sta per entrare nel vivo. In figura è rappresentata la mappa relativa al campo di geopotenziale a 850hpa, isoipse colore nero (circa 1.500 metri di quota) e il relativo campo di temperatura, isoterme colore bianco, prevista per le ore 06 UTC di domani dal modello americano GFS.

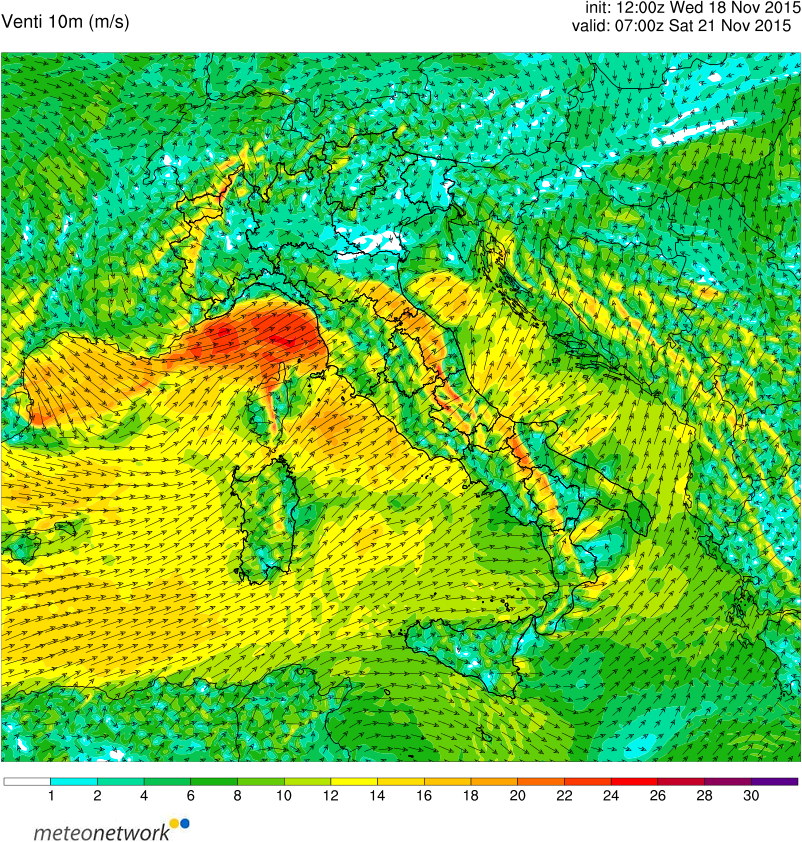

Una panoramica a scala sinottica ci permette di fare il punto della situazione e di porre le basi per inquadrare correttamente la fase apicale di questo guasto invernale, che ormai sta per entrare nel vivo. In figura è rappresentata la mappa relativa al campo di geopotenziale a 850hpa, isoipse colore nero (circa 1.500 metri di quota) e il relativo campo di temperatura, isoterme colore bianco, prevista per le ore 06 UTC di domani dal modello americano GFS. Ne deriverà un ulteriore approfondimento del minimo ligure con conseguente sviluppo di un articolato sistema frontale, il cui ramo caldo, scorrendo al di sopra dell’aria fredda inseritasi da nord-est, darà luogo nella giornata di giovedì ( e forse anche nella prima parte di venerdì) a diffuse nevicate anche in pianura sulle nostre regioni settentrionali. Per motivi legati all'orografia, il flusso freddo da est si accumulerà in due settori ben precisi: il primo a ridosso della pedemonana emiliana e il secondo entro la conca del basso Piemonte. Questi saranno pertanto i settori che potranno beneficiare (se così si può dire) nelle nevicate più consistenti. La neve arriverà comunque anche sul resto del Piemonte e su gran parte della pianura lombardo-veneta, nonchè sull'entroterra ligure centrale, con eventuali sconfinamenti possibili sino a quote costiere tra Genovese e Savonese (figura n.2).

Ne deriverà un ulteriore approfondimento del minimo ligure con conseguente sviluppo di un articolato sistema frontale, il cui ramo caldo, scorrendo al di sopra dell’aria fredda inseritasi da nord-est, darà luogo nella giornata di giovedì ( e forse anche nella prima parte di venerdì) a diffuse nevicate anche in pianura sulle nostre regioni settentrionali. Per motivi legati all'orografia, il flusso freddo da est si accumulerà in due settori ben precisi: il primo a ridosso della pedemonana emiliana e il secondo entro la conca del basso Piemonte. Questi saranno pertanto i settori che potranno beneficiare (se così si può dire) nelle nevicate più consistenti. La neve arriverà comunque anche sul resto del Piemonte e su gran parte della pianura lombardo-veneta, nonchè sull'entroterra ligure centrale, con eventuali sconfinamenti possibili sino a quote costiere tra Genovese e Savonese (figura n.2).  Interrompe il ticchettio regolare della pioggia che batte sui balconi con il suo “woom” sordo e profondo. Sembra lontano, o forse no. Ma cos'era un tuono? A gennaio? E' quanto avranno esclamato in questi giorni molti di voi, e non solo al centro-sud, ma anche in zone del nostro settentrione dove solitamente tutto tace in questa stagione, quasi imbalsamato dal letargo invernale, come in Piemonte. Eppure nell'Alessandrino le recenti nevicate si sono presentate anche sotto forma di precipitazione convettia, accompagnandosi a lampi e tuoni. Beh, in questo caso è facile intuire lo sconfinamento delle masse temporalesche attivatesi lungo la classica linea di confluenza che in determinate circostanze si sviluppa sul mar Ligure, in direzione dell'Appennino genovese e quindi inoltratesi sugli adiacenti settori padani. Certo non è cosa comune in val Padana, dove si è abituati al fragore dei tuoni essenzialmente nel semestre estivo.

Interrompe il ticchettio regolare della pioggia che batte sui balconi con il suo “woom” sordo e profondo. Sembra lontano, o forse no. Ma cos'era un tuono? A gennaio? E' quanto avranno esclamato in questi giorni molti di voi, e non solo al centro-sud, ma anche in zone del nostro settentrione dove solitamente tutto tace in questa stagione, quasi imbalsamato dal letargo invernale, come in Piemonte. Eppure nell'Alessandrino le recenti nevicate si sono presentate anche sotto forma di precipitazione convettia, accompagnandosi a lampi e tuoni. Beh, in questo caso è facile intuire lo sconfinamento delle masse temporalesche attivatesi lungo la classica linea di confluenza che in determinate circostanze si sviluppa sul mar Ligure, in direzione dell'Appennino genovese e quindi inoltratesi sugli adiacenti settori padani. Certo non è cosa comune in val Padana, dove si è abituati al fragore dei tuoni essenzialmente nel semestre estivo.

Chi di voi, cari lettori, può definirsi un vero appassionato di Meteorologia, senza coltivare una passione parallela, quella del freddo e della neve? Certamente la minoranza. I forum meteo durante l'inverno si animano, gli argomenti trattati aprono ventagli di sapere tutti nuovi, dal nulla compaiono persino i professionisti stagionali, con trattazione di indici e stratosfera, si riaprono impensabili archivi che riportano alla luce fantastiche immagini del passato, con quella suggestiva patina in bianco e nero, più bianco che nero a dire il vero. Si, perchè gli inverni del passato infondono al nostro Paese quell'atmosfera ovattata da Lapponia perduta. Osservando le immagini di allora l'Italia pare esser stata oggetto di una deriva dei continenti in stile lapse time, trascinata via in malo modo dalle sue “latitudini nordiche” a ora alla deriva di quelle simil-tropicali.

Chi di voi, cari lettori, può definirsi un vero appassionato di Meteorologia, senza coltivare una passione parallela, quella del freddo e della neve? Certamente la minoranza. I forum meteo durante l'inverno si animano, gli argomenti trattati aprono ventagli di sapere tutti nuovi, dal nulla compaiono persino i professionisti stagionali, con trattazione di indici e stratosfera, si riaprono impensabili archivi che riportano alla luce fantastiche immagini del passato, con quella suggestiva patina in bianco e nero, più bianco che nero a dire il vero. Si, perchè gli inverni del passato infondono al nostro Paese quell'atmosfera ovattata da Lapponia perduta. Osservando le immagini di allora l'Italia pare esser stata oggetto di una deriva dei continenti in stile lapse time, trascinata via in malo modo dalle sue “latitudini nordiche” a ora alla deriva di quelle simil-tropicali. La nostra stagione non parte? Non c'è più il freddo di una volta, non ci sono più le nevicate di un tempo? La climatologia ci dà in parte ragione, tuttavia la cassa di risonanza offerta dall'utilizzo smodato di internet, e in particolare dei social network, senza l'accertamento delle fonti, amplifica l'onda anomala di quel pensiero ancestrale assimilato nei meandri della nostra materia grigia, secondo il quale, l'inverno italiano è fatto a immagine e somiglianza di quello russo o finlandese, ossia tutto gelo e neve. Signori, non è così. Milano non è Mosca, Roma non è Helsinki, Napoli non è Ulaanbator. L'Italia beneficia di un clima temperato caldo di tipo mediterraneo, con diverse sfaccettature microclimatiche che vanno dal continentale (Alpi e val Padana) a quello marittimo (fasce costiere e sub-costiere di sud e Isole Maggiori). Un clima tra i più celebri al mondo, certamente uno dei più graditi, fatto di estati calde e asciutte, ma piovose in montagna, inverni miti e piovosi, ma nevosi in montagna.

La nostra stagione non parte? Non c'è più il freddo di una volta, non ci sono più le nevicate di un tempo? La climatologia ci dà in parte ragione, tuttavia la cassa di risonanza offerta dall'utilizzo smodato di internet, e in particolare dei social network, senza l'accertamento delle fonti, amplifica l'onda anomala di quel pensiero ancestrale assimilato nei meandri della nostra materia grigia, secondo il quale, l'inverno italiano è fatto a immagine e somiglianza di quello russo o finlandese, ossia tutto gelo e neve. Signori, non è così. Milano non è Mosca, Roma non è Helsinki, Napoli non è Ulaanbator. L'Italia beneficia di un clima temperato caldo di tipo mediterraneo, con diverse sfaccettature microclimatiche che vanno dal continentale (Alpi e val Padana) a quello marittimo (fasce costiere e sub-costiere di sud e Isole Maggiori). Un clima tra i più celebri al mondo, certamente uno dei più graditi, fatto di estati calde e asciutte, ma piovose in montagna, inverni miti e piovosi, ma nevosi in montagna. A questo punto viene un sospetto: che in Italia ci siamo disabituati all'inverno?

A questo punto viene un sospetto: che in Italia ci siamo disabituati all'inverno?