PREMESSA

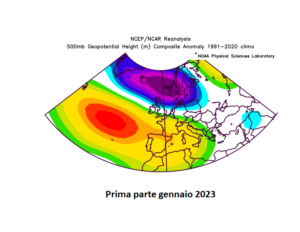

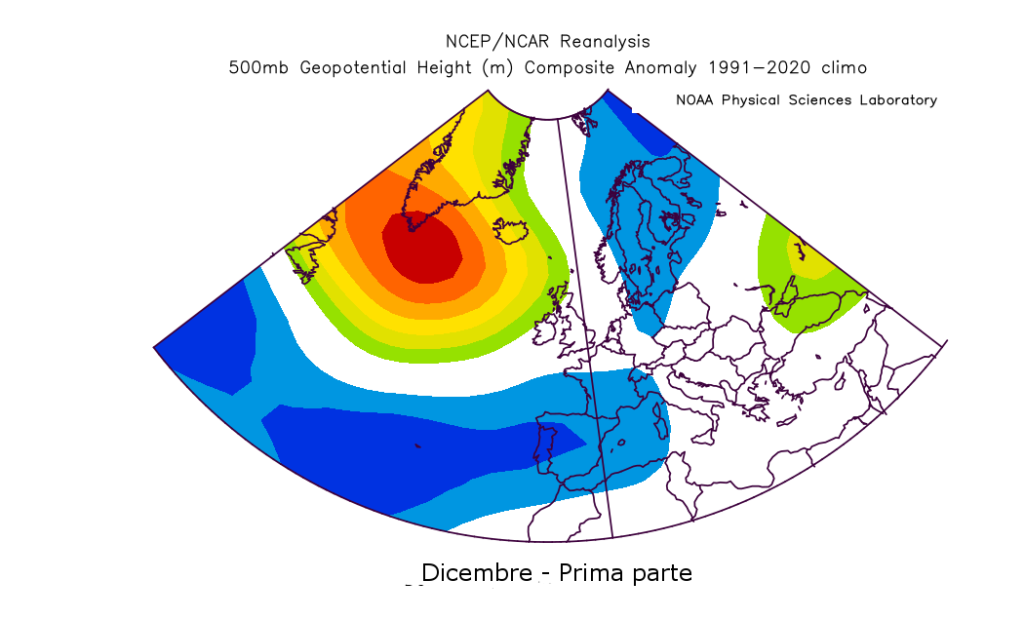

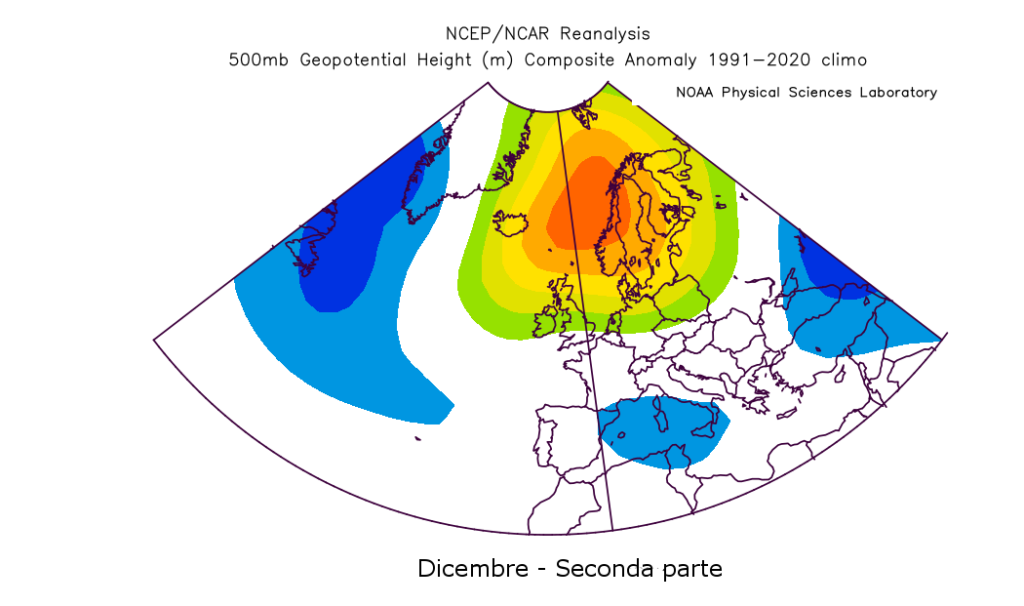

Il mese di Gennaio ha esordito sul comparto Europeo con la prosecuzione di un pattern prettamente anticiclonico e mite che si era affermato sul nostro comparto a partire dalla metà del mese di Dicembre 2022. Il concomitante raffreddamento della stratosfera fino all’evento estremo (Baldwin e Dunkerton) ha contestualmente inviato (seppur in modo “disordinato” e alterno) impulsi verso la troposfera.

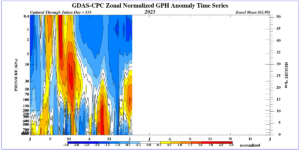

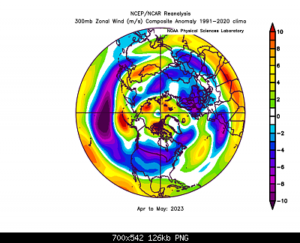

Eloquente l’andamento dello zonal wind a partire dal mese di Gennaio che è rimasto su valori molto alti.

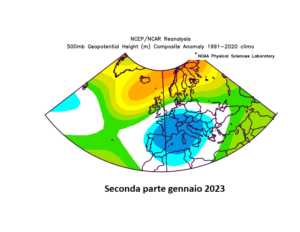

Questa trasmissione di moto, seppur ostacolata da MPV (Maximum Potential Vorticity) decisamente sotto la media, è andata ad impattare sulla circolazione nord emisferica segnatamente sul comparto nord Atlantico.

Pur non avendo riscontri definitivi sull’impatto dell’approfondimento stratosferico, possiamo notare come sul Nord Atlantico si sia avuto un sostanziale reversal pattern in quell’area ed un contestuale aumento dello Zonal Wind a 500 hPa su tutto l’emisfero settentrionale.

Le azioni polari e poi artiche che si sono avute durante tutta la seconda e terza decade sono state figlie di quell’aumento di vorticità proprio sulle regioni subpolari in area ATL, in un trend ondulatorio ancora apprezzabile e di un generale dislocamento delle masse del vortice polare verso il NATL.

La successiva intensificazione dei venti zonali ha ostacolato ulteriori apporti marittimi (polari o artici) e favorito una chiusura altopressoria oltre i 50°N, con una ritornante fredda da est sulla nostra Penisola e ancora instabile sulle regioni centrali adriatiche e meridionali.

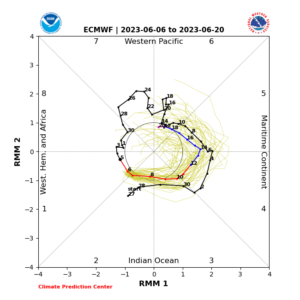

La riattivazione dell’attività convettiva tropico-equatoriale nell’Oceano Indiano (MJO fasi 3/4) e il connesso basso momento angolare andrà a consolidare proprio a cavallo dell’inizio del mese di febbraio una fase più segnatamente zonale, con apprezzabile incremento del segno positivo di AO e NAO.

In tali circostanze è assai probabile un perdurante pattern zonale tra l’Atlantico e l’Europa centro occidentale, durante il quale le irruzioni di aria fredda avranno come target principale l’Europa orientale e il Mar Nero, non potendosi tuttavia escludere marginali influenze sul Mediterraneo orientale e (limitatamente) sulle nostre regioni meridionali.

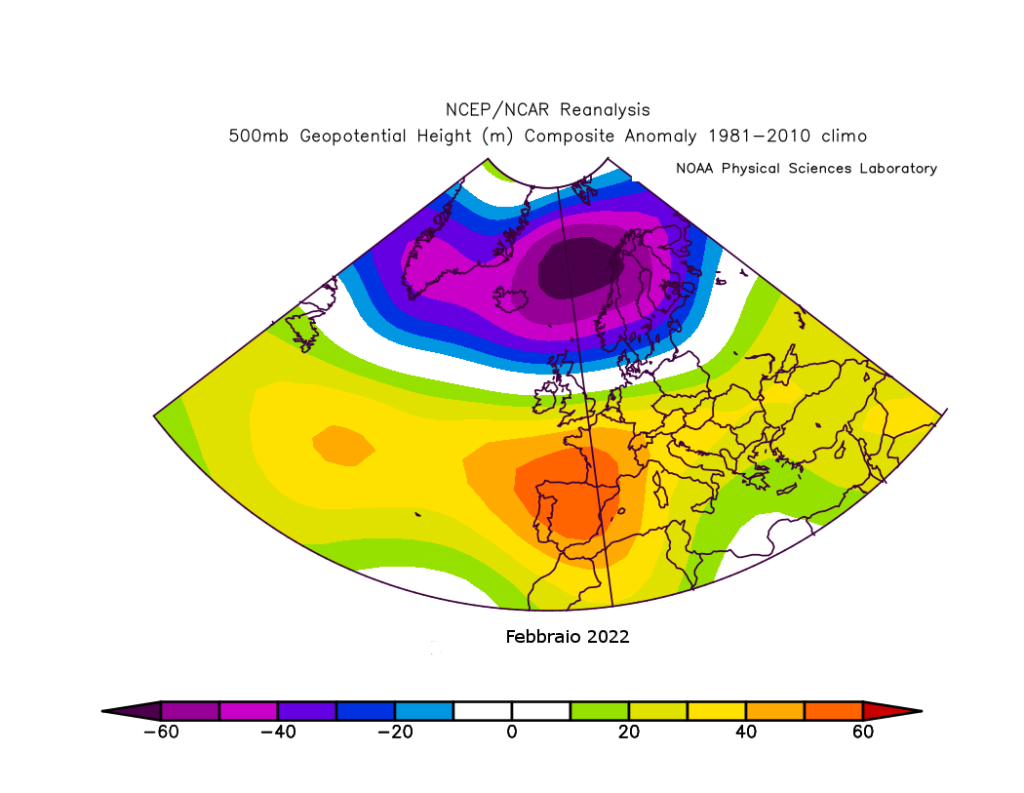

Analisi e proiezione mese di Febbraio 2023

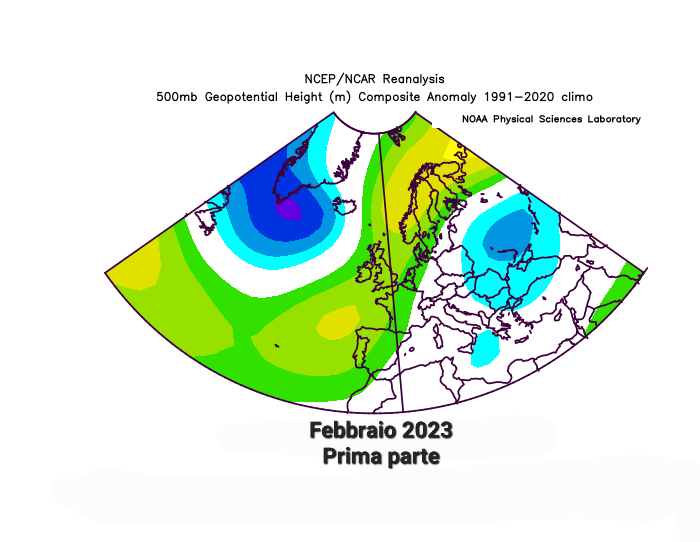

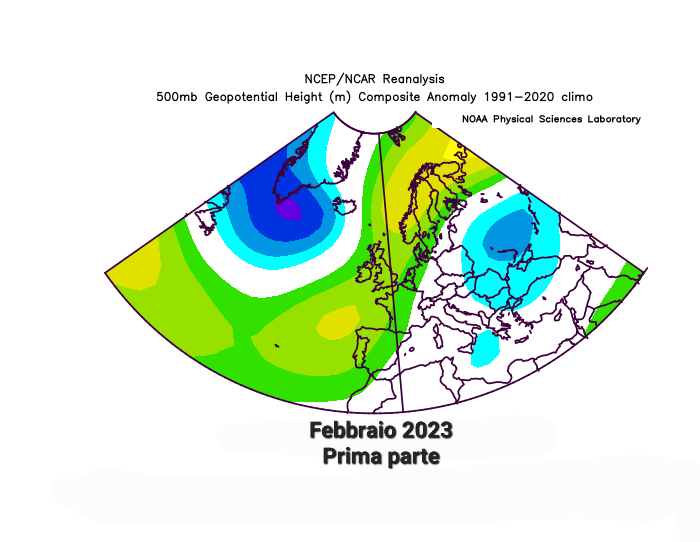

Come descritto in premessa, gli elementi teleconnettivi influenti saranno quelli caratteristici di una fase di bassi flussi di calore sia in troposfera che verso la stratosfera. In tale fase, che coinvolgerà buona parte della prima decade del mese di febbraio, si assisterà ad un riassetto delle vorticità anche in stratosfera verso il polo, e quindi ad un sostanziale reset degli effetti apportati dal forte Minor Warming che ha caratterizzato la terza decade di gennaio.

Altresì la bassa attività d’onda in troposfera si manifesterà attraverso tutta una serie di “segnali” caratteristici, ovvero NAO e AO positive, PNA negativo, basso momento angolare e Madden Julian Oscillation attiva sull’Oceano Indiano (in probabile transito verso il continente marittimo).

In questo periodo si ritiene probabile il mantenimento di una circolazione prevalentemente zonale nel comparto euroatlantico, con tendenza ad espansione del promontorio anticiclonico verso l’Europa meridionale ed il Mediterraneo centro-occidentale.

Le regioni maggiormente interessate da questa protezione altopressoria saranno probabilmente quelle dell’Italia settentrionale (ove proseguirà una fase molto asciutta) e in gran parte centrale, mentre il sud Italia potrebbe maggiormente risentire di una ritornante di aria fredda e instabile proveniente dall’Europa orientale. Non è da escludere un consistente episodio di föhn alpino intorno alla metà della prima decade, con breve fase molto mite sulle regioni settentrionali.

A partire dalla fase finale della prima decade dovrebbero attuarsi dei progressivi mutamenti nelle forzanti teleconnettive che, in una loro complessiva valutazione, potrebbero portare ad un sostanziale cambiamento della circolazione nord emisferica nella seconda decade.

Valutiamo infatti la possibile traslazione dell’attività convettiva tropico equatoriale dapprima verso il continente marittimo e poi in uscita verso l’Oceano Pacifico.

In genere questo spostamento è contestuale alla risalita del momento angolare (da AAM- ad AAM+), del segno del PNA ed in genere (come ben esposto in letteratura) dalla riattivazione dell’attività d’onda emisferica caratteristica dello Stage 2 del GWO (fase 5) e del momento torcente di montagna (AMT+).

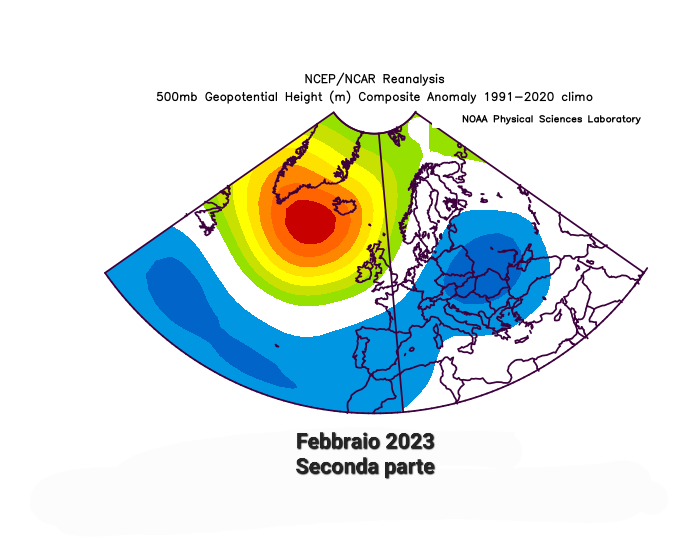

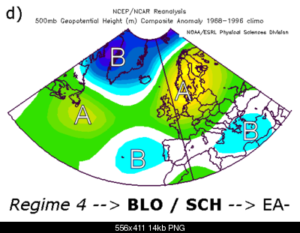

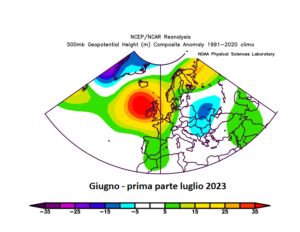

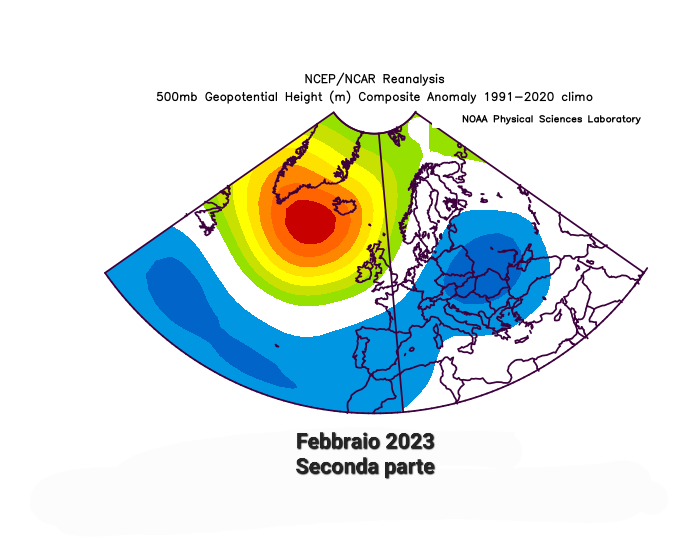

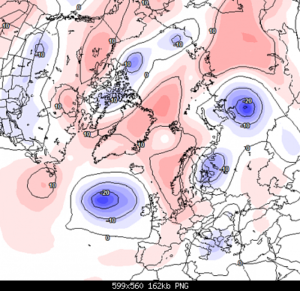

Durante la riemersione pertanto di una nuova fase forzante, verranno nuovamente riattivati i flussi di calore non solo in troposfera ma anche in stratosfera, con trasporto verticale degli eddy heat and momentum flux. Da un punto di vista di dislocazione geografica delle waves emisferiche, un primo blocco alle correnti è atteso sul nord Atlantico probabilmente come conseguenza di un lag temporale intorno ai 10 giorni dell’attività convettiva tropico equatoriale di elevata magnitudine e persistente in fase 3. Esso si innesta sul precedente flusso zonale andando progressivamente a frazionare il getto a sud della Groenlandia, ed al culmine della sua azione un profondo nucleo di aria artico-marittima in distacco dalla Groenlandia è atteso isolarsi sull’Europa orientale e balcanica.

Tra fine prima e inizio seconda decade la nostra penisola sarà interessata da una fase correlata alla termicizzazione dell’aria artica che si andrà isolando sull’Europa orientale, una azione di natura fredda di tipo continentale con correnti da Est.

Il blocco nordatlantico, quando confluisce nella sua massima estensione latitudinale, è previsto stabilizzare uno Scandinavian pattern positivo, seppure un po’ basso di latitudine a causa della ancora forte spinta delle correnti zonali. Ci attendiamo un periodo di temperature sottomedia su gran parte del Paese con effetti maggiori, in termini di instabilità, sulle regioni orientali.

Durante la seconda decade si assisterà al passaggio dalla fase negativa dell’AAM a quella positiva, che avviene con lo Stage 2 e 3 del GWO ed in cui matura la massima attività di blocco delle westerlies sul nord emisfero. La disposizione pregressa in area mediterranea non verrà a mutare sostanzialmente fino a che il wave train oceanico non sarà in grado di incidere sul segno della NAO, e tale riflesso (rispetto ad una fase della MJO) non è immediato ma richiede un lag temporale di 8/10 giorni se ovviamente il segnale è impostato in magnitudo apprezzabile (>1,5) oppure nel caso in cui l’evoluzione non prenda ritmi più elevati (traslazione in fase 7 della MJO).

Annotiamo in questo stesso periodo il probabile crollo degli alisei pacifici in regione 3.4 (SOI) e, non da ultimo, il disturbo amplificato in stratosfera dalla concomitanza della fase occidentale della QBO in concorso con una fase intensa di Solar Flux Index (>150 SFI) come da apprezzati studi di Karin Labitzke e altri, che verificarono la maggior incidenza di SSMMW (riscaldamenti maggiori) in coincidenza di predetti fattori assai maggiore anche di quella meno certa occorrente in occasione di E-QBO e Solar Flux basso.

Dopo metà mese, a causa del blocco instauratosi sulla penisola scandinava ed alla sua successiva evoluzione verso ovest, si andrà verso un progressivo deterioramento della stabilità a cominciare da ovest (Spagna, Portogallo e Francia), per un possibile abbassamento delle correnti polari in associazione ad una divergenza della corrente a getto tra le medie latitudini dell’Atlantico ed il continente europeo.

Tale situazione potrebbe andare ad interagire con il predetto afflusso di aria fredda di matrice continentale in direzione dell’Europa centale.

Il consolidamento di questa fase potrebbe come detto portare quali conseguenze nella terza decade di febbraio ad un tempo instabile e marcatamente invernale sull’Europa centro meridionale.

Un calo inoltre più marcato dell’indice NAO in questa fase potrebbe portare ad una traiettoria più settentrionale delle correnti fredde, con interessamento delle regioni settentrionali, anche se queste dinamiche rimangono difficilmente predicibili a questa distanza temporale.